第102回

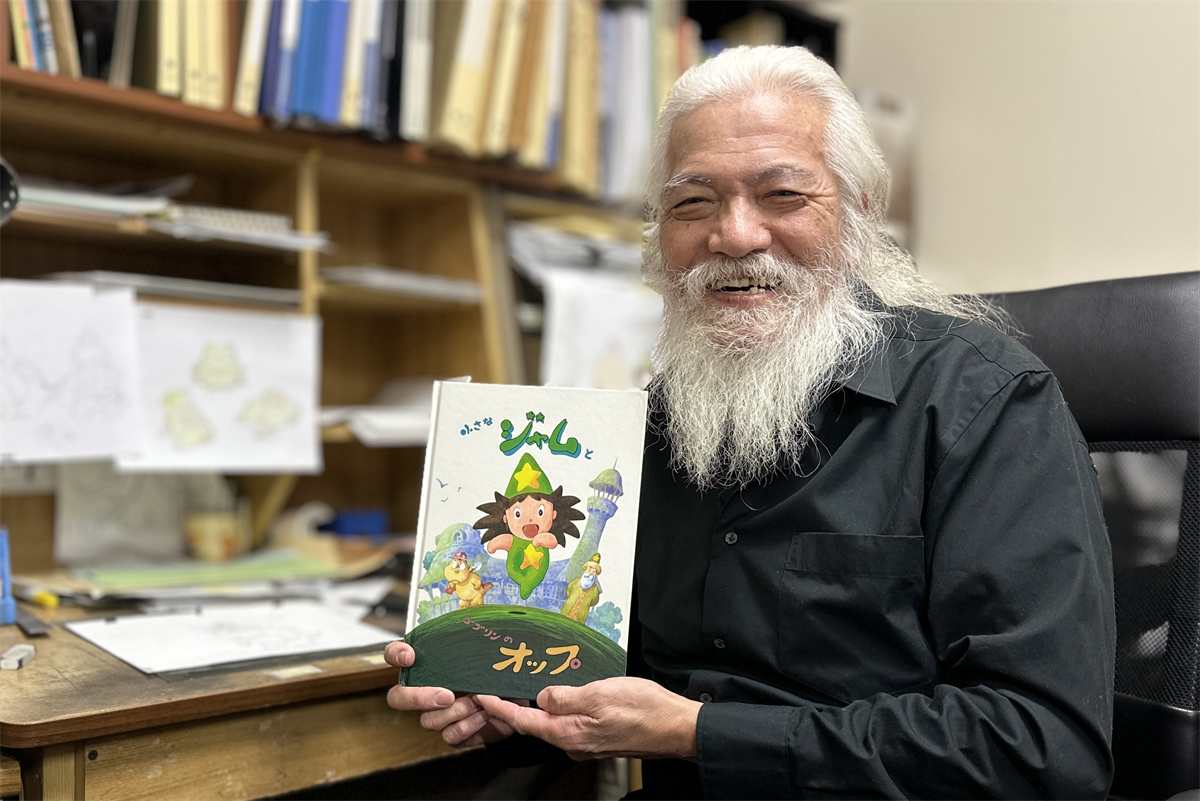

〈後編〉エクラアニマル 本多敏行さんインタビュー

70歳以上の伝説級アニメーターが集結! かつての『ドラえもん』チーム中心に木上益治さんの遺作をアニメ化

2024年03月24日 15時00分更新

〈前編はこちら〉

“アニメを作る自分”を見つめ直す事件が起きた

京都アニメーション放火事件で亡くなられた不世出のアニメーター木上益治さんの絵本『小さなジャムとゴブリンのオップ』が35年の時を経てアニメ化される。

前編に引き続き、アニメ制作を手掛けたエクラアニマルで作画監督を務める本多敏行さんに、社会に大きな衝撃を与えた“2つの事件”を経て“再始動”したアニメ化企画、そして木上さんとの思い出をたっぷりうかがった。

◆

まつもと 前編では、木上さんたちと駆け抜けた青春の日々を語っていただきました。今回は絵本完成後に木上さんが故郷に戻ってからのエピソード、そして数十年ぶりに再始動したアニメ化についてうかがいたいと思います。

本多 第1話にあたる絵本が完成した後、知り合いを通じてテレビ局に話を持って行ったものの、「お話は良いけれど、今の流行りじゃないから温めておいて」と丁寧にお断りされてしまいました。

仕方ないので少しでもキャラを広めようと名刺に絵本のキャラを貼り付けたりしているうちに、連続幼女誘拐殺人事件が起きたのです。犯人の部屋にはアニメのビデオがいっぱいあると報道があったりして、その頃から『アニメってあんまり社会の役に立ってないのかな』と悩みました……。

まつもと 1988年から1989年にかけての事件ですよね。当時のアニメ業界はターゲットを子どもオンリーではなく、もっと幅広く取ろうと試行錯誤していた時期だと思います。

本多さんたちが絵本原作の子ども向けアニメを提案して断られてしまったのも、そうした潮流の影響を受けた結果かもしれません。そんな状況のなかで、重大事件の犯人がアニメ好きだと大々的に報道されてしまうのはショックだったと想像します。

宮崎勤の事件ではアニメ、特に年齢層を上げた作品が事件を引き起こしたのではとメディアが騒ぎ立てた結果、オタクがすごくネガティブなイメージになってしまいました。本多さんにとっても、あの事件は大きな転機になったのでしょうか?

本多 自分はもともと(子ども向けの)三頭身キャラのほうがやりやすいと感じていたので、年齢層が高めの作品はあまり手掛けていませんでした。

とは言え、自分がやっている仕事について考える1つのきっかけではありましたね。それまでは『楽しく絵を描いてメシが食えりゃいいや』だったのが、作っているものが世の中にどんな影響を与えるのか……ちょっと心配になりました。

それでもしばらくして、「やはり我々は子どもが喜ぶアニメを作りたい。テレビがだめなら自主制作でやってみるか!」ということで、福音館書店に向かったんです。

あの人気絵本を自主制作でアニメ化! 上映イベントも

まつもと えっ、なぜ出版社に?

本多 娘のいる同僚が、「保育園では『だるまちゃんとてんぐちゃん』という絵本シリーズが大人気で、どこの園にも置いてある」と言うので、出版元の福音館書店に許諾をもらいに行ったんです。

すると若い担当者が、「アニメになる!? OK!」とすぐ許諾をくれまして。もっとも、その担当者は後日、「お前簡単にOKなんて言うな」と上司から怒られたそうですが(笑) そんなこんなで加古里子(かこさとし)さんの『だるまちゃん』シリーズを自主制作でアニメ化したんです。完成は1995年でした。

※編註:現在は加古さんからの著作権許諾の期間は終了しています。

■Amazon.co.jpで購入

-

だるまちゃんとてんぐちゃん加古 里子福音館書店

まつもと それは福音館書店さんがスポンサーになったということですか?

本多 いえ、スポンサーではなく原作者の加古さんからの許諾をいただくうえで、ご紹介してもらったかたちです。スポンサーはいません。完全に自費・自力でやってます。

さらに年に一度、西東京市のこもれびホールを借りて「百円劇場」というイベントを始めました。300人入るホールの使用料が3万円だったので、1人100円取れば会場費は賄える計算です。10年くらい続いたかな。そこでは自主制作したアニメ『だるまちゃんとてんぐちゃん』の上映はもちろん、人形劇やコントまでやりました。

それでわかったのは、要するに子どもたちは必ずしも人気のものに飛びつくわけじゃなくて、近くで見せてくれる人がいれば意外と見て楽しんでくれる、ということでした。

週刊アスキーの最新情報を購読しよう

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります