デノン、11ch搭載では世界最小のAVアンプ「AVC-X6800H」、テレビ台に乗せやすい奥行き389mm

2024年02月28日 16時00分更新

デノンは2月28日、11.4ch対応のAVサラウンドアンプ「AVC-X6800H」を発表した。価格52万8000円で、3月15日に発売する予定。

11chアンプを搭載しつつ奥行きは300mm台

一体型のフラッグシップ機としては昨年2月に発表し、15.4ch対応の「AVC-A1H」がある。この下が13.2ch対応の「AVC-X8500HA」(2021年発売)で、これは基本的にはモンスターと称して長くフラッグシップの座にあった「AVC-X8500H」(2018年発売)を8K対応にしたものだ。新投入する「AVC-X6800H」は、型番的には「AVC-X6700H」の後継製品だが、コンセプト的にはAVC-X8500Hを超える機種として設計されている。コンパクトな設計も特徴で、9chのAVR-X3800Hとまったく同じサイズで11chのアンプを搭載する。

そのためには機構の安定に加え、放熱にも配慮する必要があり、開発時の課題になったという。デノンとしてはAVC-X8500Hを置くスペースのある家庭には、AVC-A1Hがおすすめだが、スペースに制限がありつつも高音質を追究したい人には、世界最小の11.4ch一体型AVアンプであるAVC-X6800Hを強く推したいという。

デノンらしいオーディオへのこだわり

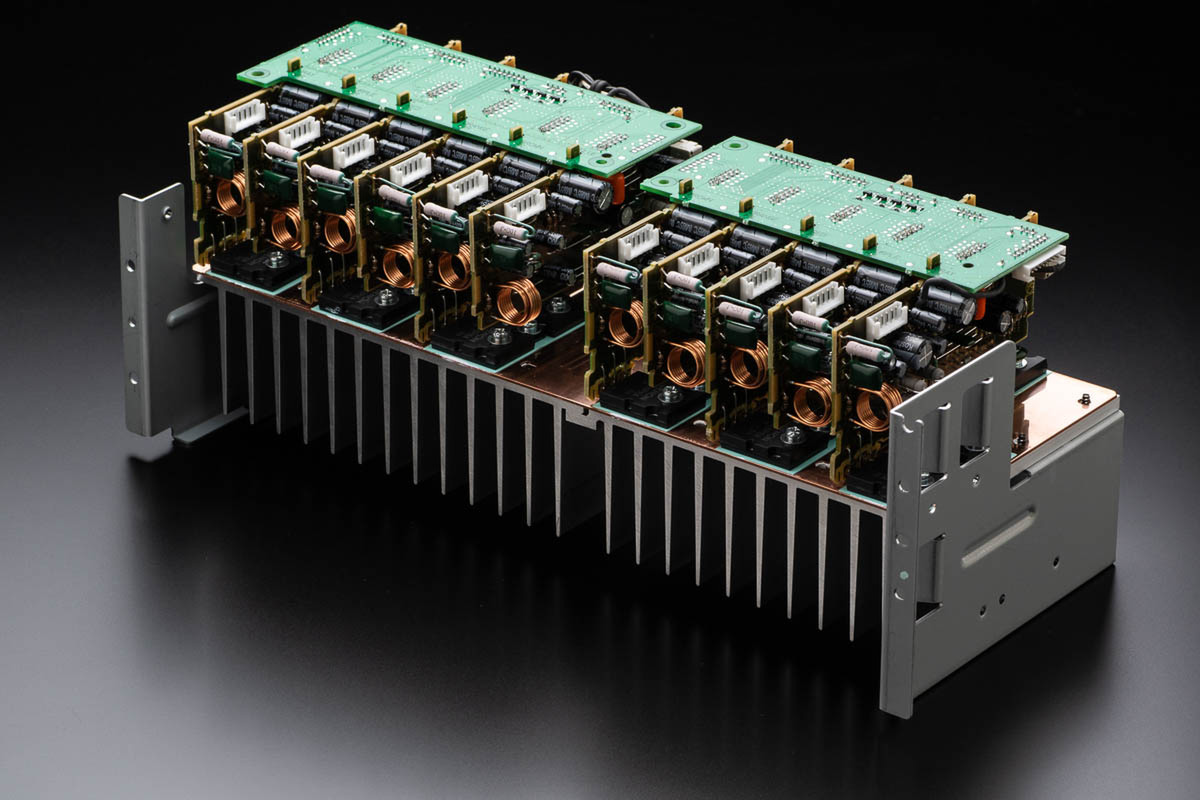

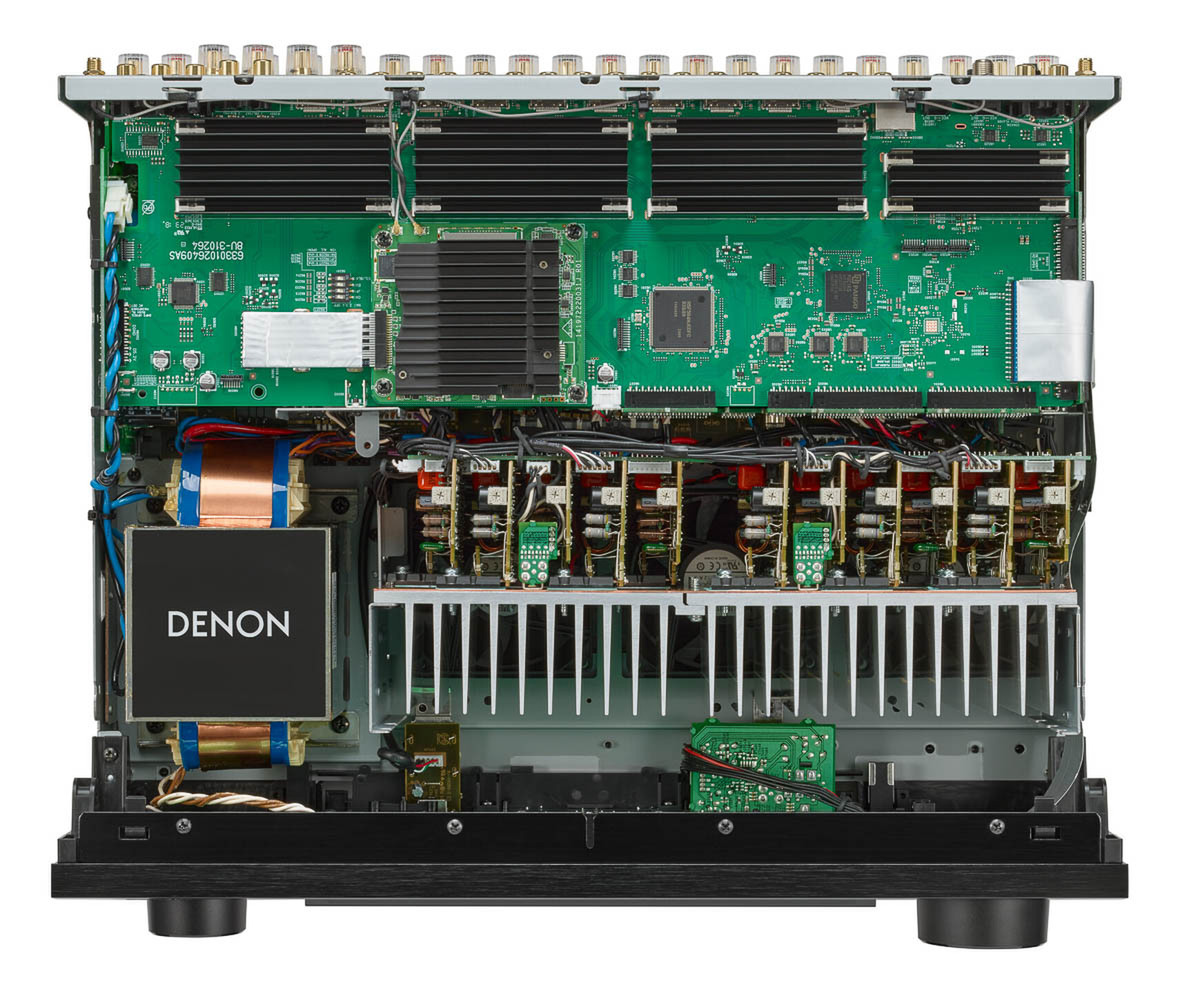

内容も充実しており、AVC-A1Hと同様、差動1段のAB級リニアパワーアンプ回路を採用。最もシンプルな構成と言え、位相回転が少なく安定度が高い。アンプはチャンネルごとに独立した基板となっているほか、AVC-A1同様、パワートランジスターとヒートシンクの間に1mmの銅板を挟んでいる。結果、X6700H(1.4kg)に対してX6800H(2.2kg)と重量が増し、287×104×50mmと1㎝ほど幅が増えている。

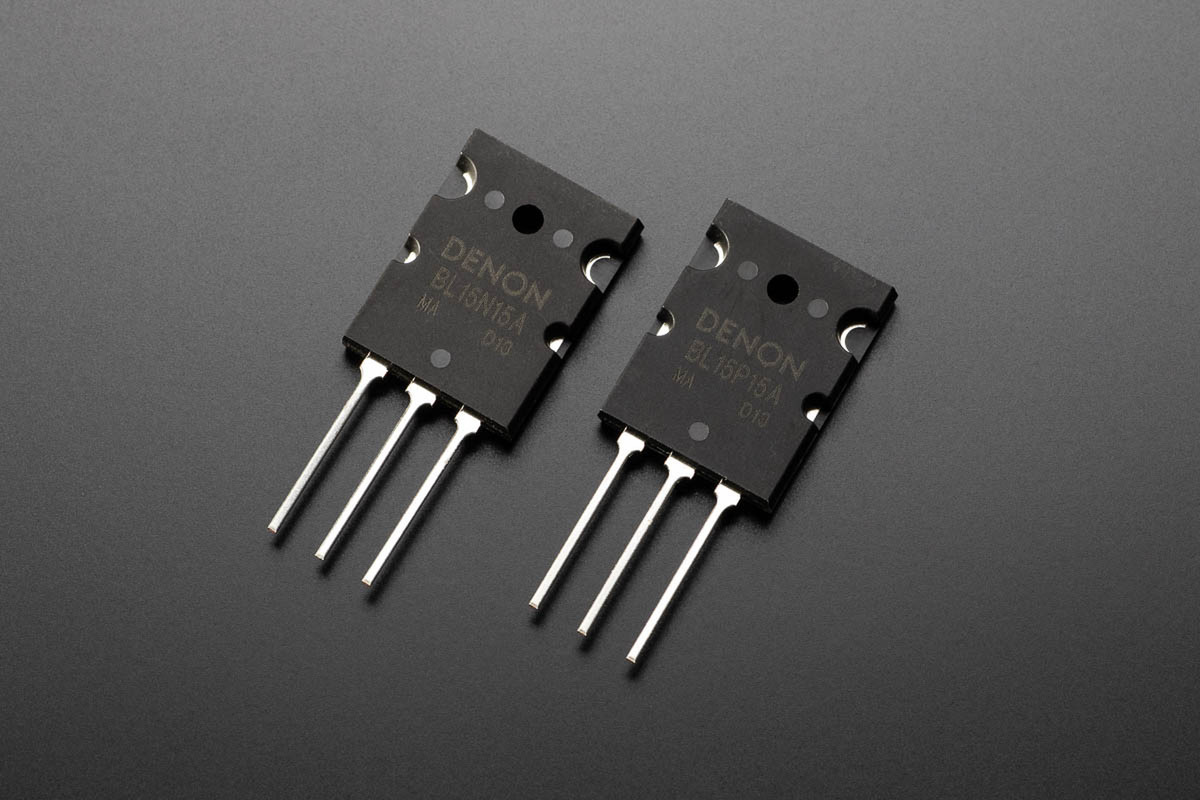

パワートランジスターも新規開発。160Wタイプでサイズは20×26mm、重量も9.4gに増えた。チャレンジ精神が高いベンダーとあしかけ4年をかけて共同開発した部品だという。電源部も強力で、2基使用するSu'sconのカスタムコンデンサーは15000μF/73Vで、直径50×高さ51mm、重量は114gと大型。カスタムの電源トランスは5.3kg、サイズ140×98×103mm(コアのサイズは100×80mm)となっている。11.4kgと規格外のサイズだったAVC-A1Hほどではないが、充実した仕様になっている。

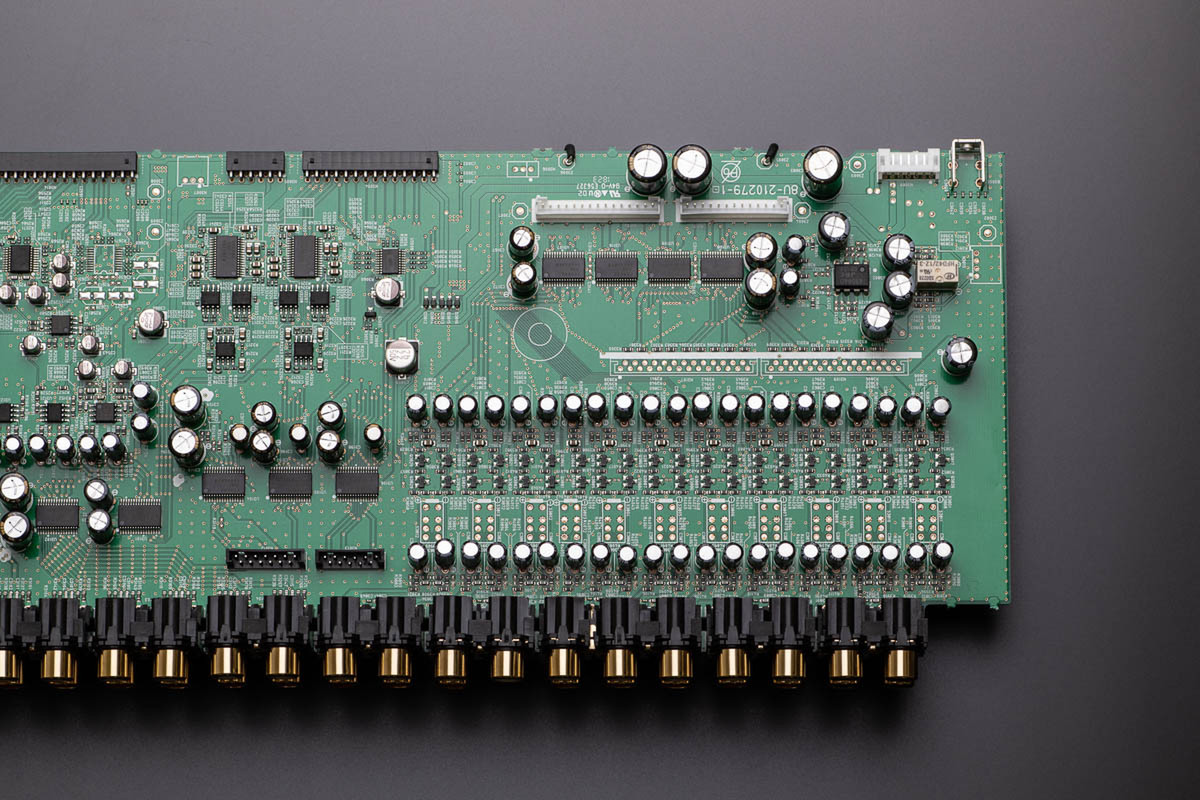

ビデオ基板やプリアンプ部も新規に起こしている。AVC-X6700Hと比較した場合、上半分のビデオ基板に明確な違いがあるのが分かり、プリアンプ部がコンパクトかつシンプルになっている。これは部品点数が減少したためだ。DSPが性能の高い「Griffin Lite XP」になり、1チップ化できたことに加え、信号の流れを最適化(最短化)している。このあたりは、AVC-A1Hを開発したからこそできた成果だという。

2023年発売の「AVR-X4800H」は、ミドルクラスながら、パワーアンプ部にモノリスコンストラクションを採用した機種だが、プリアンプとパワーアンプ部は基板で結線している。安定性が高く、精度のばらつきも少ないため、生産効率を高められるという。一方、AVC-X6800Hは音質を重視したワイヤー接続にしている。線の太さを変更したり、各チャンネルを同じ長さにできたりするのがメリットだ。

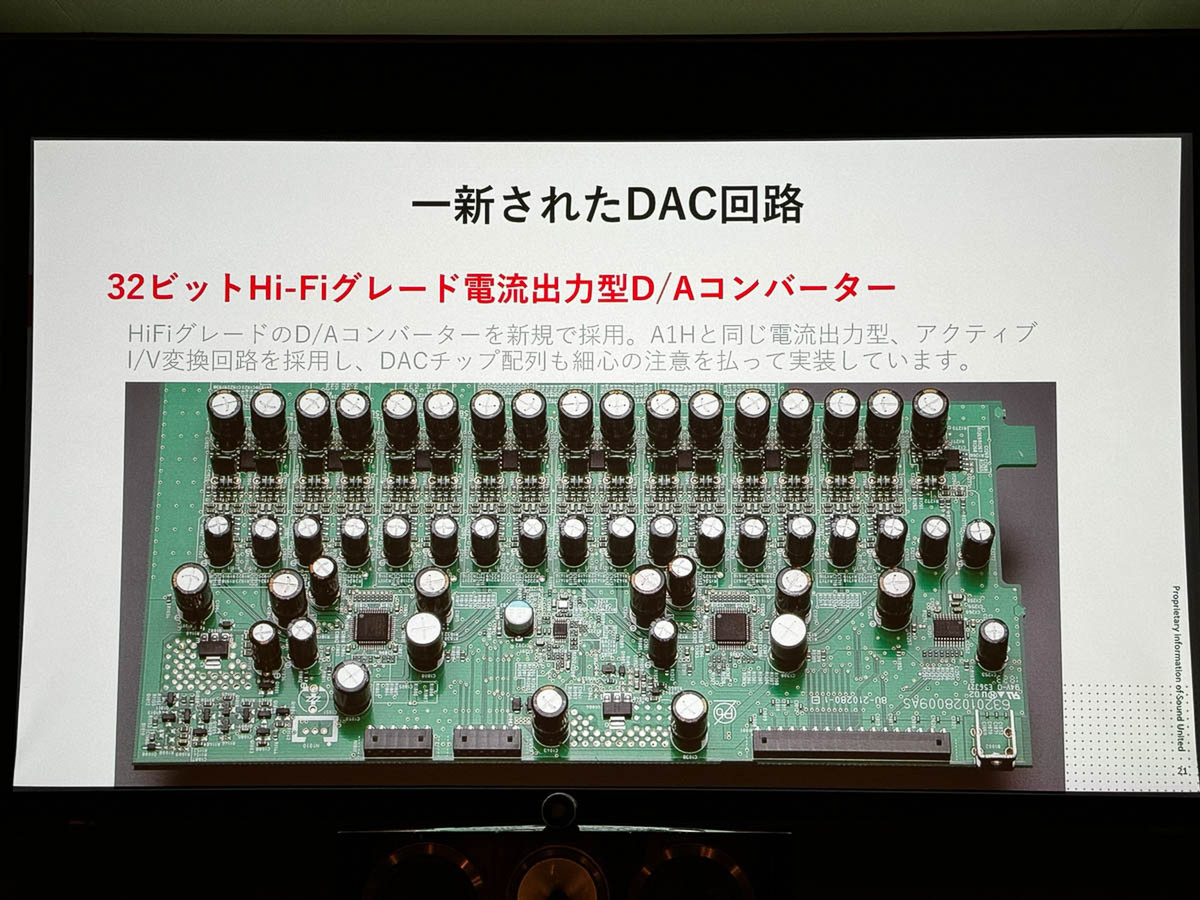

AVC-X6800Hは、Hi-Fi向けアンプでアピールしている“超低ノイズ可変ゲイン型アンプ”を搭載。パワーアンプにボリュームを付けただけのシンプルな構成だと、入力抵抗の熱雑音をそのまま増幅してしまう。そこで、ノイズ対策のために可変ゲイン型のプリアンプにしてS/N感を高めている。高精度な電子ボリュームコントロールも可能。ボリューム基板は、信号をやり取りする経路を整理するため、単機能に特化したチップ(ボリュームやセレクターなど)を使用している。来るべき多チャンネルを見すえた仕組みとしてAVC-X6700Hを含む上級機で採用してきた「Dynamic Discrete Surround Circuit.((D.D.S.C)-HD32」だが、AVC-X6800Hでは、これをさらに前進させ、ボリューム基板の真上にDAC基板を置き、最短経路を実現している。

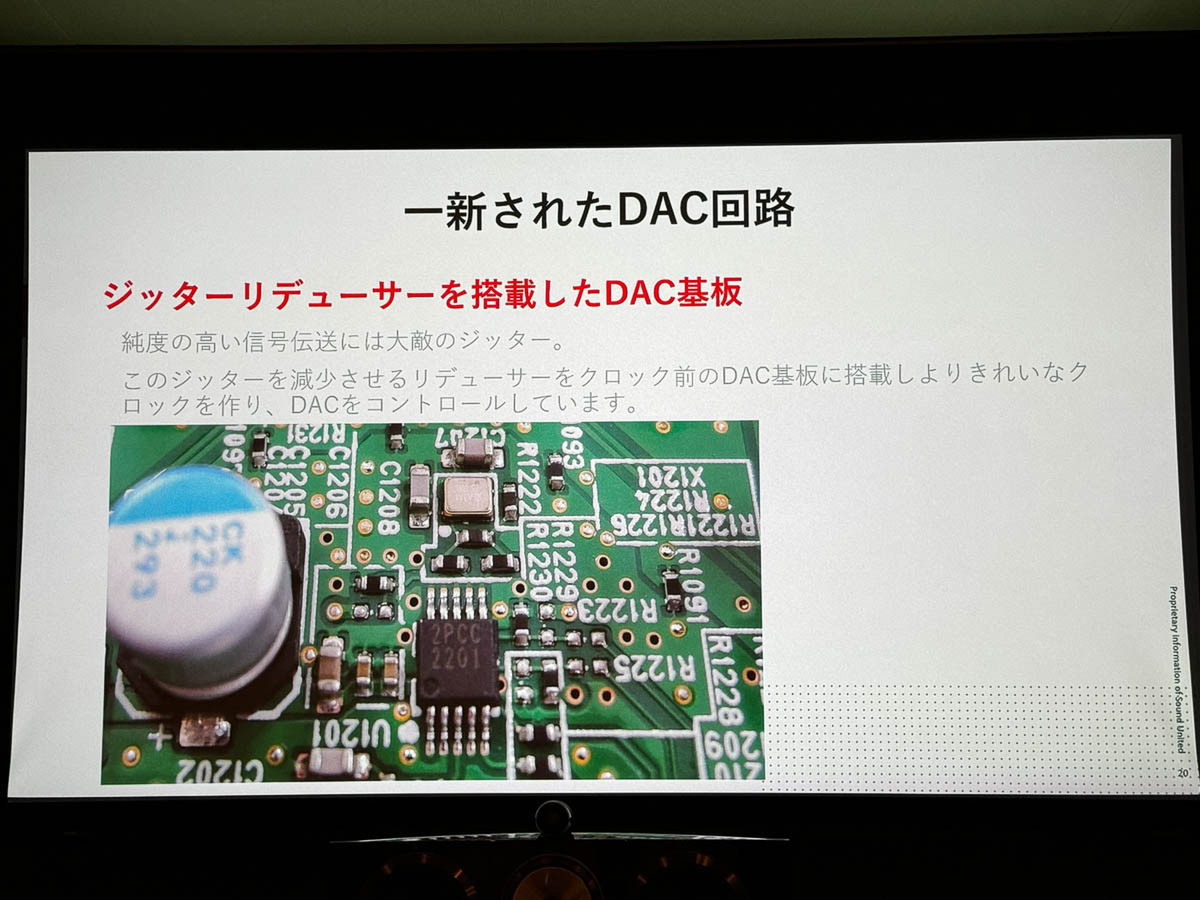

DAC基板にはジッターリデューサーも装備。クロックの前に置くことでよりきれいな同期信号を作り、DACをコントロールする。HDMIの回路にもジッターリデューサーは入れているが、その上流での対策となる。DACチップはAVC-A1Hと同じ、設計の自由度が高い、電流出力型のD/Aコンバーターとしている。帯域拡張技術のAL32はマルチチャンネル対応の「AL32 Processing Multi Channel」となっている。

音づくりの面では“Vivid & Spacious”のコンセプトを継続。設計者が手掛けた合理的な設計の力を引き出すため、サウンドマスターの山内慎一氏が試聴を繰り返し、最終的な製品へと仕上げていった。結果、アナログ回路で150以上のパーツを交換したという。多機能になればなるほどパーツ数が増え、Hi-Fi機器とは異なるコスト配分にする必要があるが、肝となる部分には山内氏自身のイニシャルを冠した"SYコンデンサー"など、高価な部品を使用している。最終的にはワイヤーツイストまで含めた細かい配慮で製品を仕上げたという。

製品は福島県の白河工場で生産。ワイヤリングなどを含め、高い生産技術を踏まえた設計になっている。発表会では、過去機種と内部構造を比較すれば、その改善度合いを感じ取れるはずだという紹介もあった。

最新AVアンプとしての仕様を網羅、アナログ入出力も多彩

対応フォーマットなど、AVアンプとしての機能については、概ね同世代機となるAVC-X4800Hの仕様を継承している。7入力、2出力のHDMI端子は8K60Hz、4H/120Hzに対応。HDRやHDMI 2.1の仕様をサポート。Dolby AtmosやDTS:X、IMAX Enhanced、Auro-3D、MPEG-4 AAC、MPEG-H 3D Audio(360 Reality Audio)など主要なものをサポート。高さ方向の広がりを仮想的に再現するDolby Atmos Height VirtulizerやDTS:Xにも対応。

内蔵アンプは11chで最大出力は250W。プロセッシングは13.4ch対応で、プリアウト端子も13.4chぶん装備。パワーアンプの出力をチャンネルごとに個別にオン/オフできる“プリアンプモード”も装備している。11チャンネルの内蔵アンプを生かし、5.1ch構成のスピーカーすべて(5chぶん)をバイアンプ駆動する“5chフルバイアンプ機能”なども面白いところだ。音場補正機能はAudyssey Multi EQに加えて、有償でDirac Liveも利用できる。

無線と有線のLAN接続ができ、HEOSによるネットワーク再生も可能。ほかにもBluetooth送受信、アナログ映像入出力(コンポジット×2、コンポーネント)、アナログ音声入力×7、MMカートリッジ対応のPhono入力、光デジタル入力×2、同軸デジタル入力×2などを装備。本体サイズは幅434×奥行き389×高さ167mm(アンテナを寝かせた状態)で、重量は15.6kg。

このサイズでモンスターを超えた印象的なサウンド

発表会では実機の試聴もできた。Auro-3Dで収録された2Lの高音質録音、Hoff Ensenmbleの「POLARITY」では、AVC-X8500Hから進化したサウンドを実感できた。AVC-X8500Hのサウンドも非常に良く、Auro-3Dならではの高さのある空間再現を満喫できる。しかし、聴き比べると、ハイハットなどの音離れ、高さ方向の広がり、音量のダイナミックス ドラムスの立ち上がり感、そしてピアノの音色など、様々な面での改善を感じ取れた。これらはプリアンプの世代が上がったことによって微小信号の再現性が上がり、より広い空間と明確な定位が表現できるようになったためだろう。

また、映画『グレーテスト・ショーマン』では、ビビッドで色彩感あるサウンドに加え、音のまとまりや方向感、層のように重ねられた音の重なりがよく感じ取れ、音響のクリエイターの設計意図が伝わってくるようだった。『地獄の黙示録』では、ジャングルに放り込まれたような体感がリアル。さまざまな効果音が、明確に「この場所」と決まって聞こえる。情報量の豊富さが、空間のリアルな再現につながっていることを実感できた。

モンスターと命名されたAVC-X8500Hを超える、こうした上質な体験を提供できるアンプが、6年の時を経て、リビングのテレビラックにも十分置けるサイズで提供されるようになったというのはなかなか感慨深いことだ。

週刊アスキーの最新情報を購読しよう

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります