祝! INFOBAR20周年! 「INFOBAR大百科展」はケータイ好きじゃなくても楽しめる

2023年10月31日 13時00分更新

◆INFOBARの歴史を辿ると同時に思い出も蘇る

KDDIはKDDI MUSEUM(多摩センター)で2024年1月19日まで「INFOBAR大百科展」が開催中です。入場料は一般が300円で、大学生以下は無料。10月31日でau Design projectから生まれたケータイ「INFOBAR」の登場から20年になります。

そんなデザインケータイ・INFOBARの歴史を振り返るイベントがINFOBAR大百科展なのです。筆者はプレス向け説明会で一足お先にイベントを見ることができたので、展示内容を紹介します。

会場ではINFOBAR20周年記念グッズとして、ハンカチ、ステーショナリー、飴の老舗メーカーとコラボレーションしたグッズが販売されるほか、塗り絵を体験できるスペースや、初代INFOBARの横で記念撮影ができるスペースなどが設けられています。

◆歴代INFOBARの分解モデルが見られる!

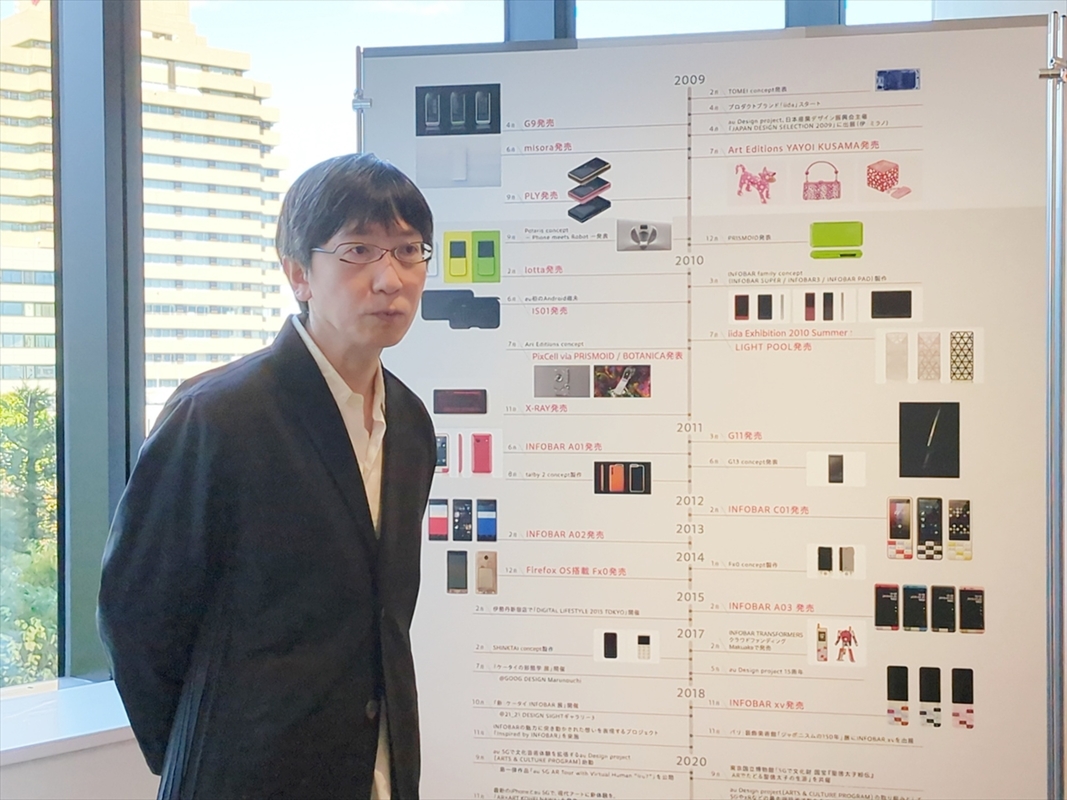

イベントのキモになるのは標題通り、歴代INFOBARが見られることです(実際に触ることはできません)。初代INFOBARからデザインを手がけるプロダクトデザイナーの深澤直人氏によるコメントのほか、KDDI 事業創造本部 Web3推進部 エキスパートの砂原 哲氏による裏話満載の展示説明もあります。

INFOBARのコンセプトモデルが誕生した2001~2002年までは、携帯電話のカラー展開は少なく、ベーシックな黒を基調としたものがほとんどでした。コンセプトモデルの名は「info.bar」。情報を見られるバー形状の細長い携帯電話として誕生しました。

製品版以降、NISHIKIGOI(錦鯉)に代表されるタイルパターンのテンキーがINFOBARの象徴になり、もはやこの携帯電話でしか見られない強い印象をユーザーに与えました。2003年に発売された初代モデルではNISHIKIGOIのほかにも、BUILDING、ANNIN、ICHIMATSUが用意されていました。

初代から4年後の2007年には携帯電話が広く普及し、ドコモもデザインケータイを市場に投入。防水対応や置き忘れ防止機能などを強化した「キッズケータイ F801i」を発売しました。端末とグラフィックデザインをアートディレクターの佐藤可士和氏が担当し、スクエアならがも光と音で緊急を知らせる携帯電話でした。

さらにこの年はAppleが初代iPhoneを発売し、ここからスマートフォン時代が始まりました。「革命的で魔法のような製品」として故スティーブ・ジョブズ氏が紹介したこの製品は今となっては日本人の多くが持つようになり、iPhoneが真のスマートフォンとも呼ばれる時代もありました。

対するINFOBARはというと、飴がとけたような印象を与える丸みを帯びた「INFOBAR 2」(2世代目)が登場します。砂原氏いわく、このINFOBAR 2は14年も愛用されるほど完成度が高く、KDDIによる3G停波まで使い続けた人もいたそうです。飴のような本体にワンセグ、おサイフケータイなどが搭載され、いわゆる全部入りケータイとして人気を博したのだとか。

筆者もこの丸みと多機能の両立にほれ、一時期、これにドハマりしたことがありました。方向キーはやや狭く押しづらさはありましたが、握りやすくて持ちやすかったですし、シリーズ唯一の有機ELディスプレーも鮮やかで綺麗でした。

◆iPhoneの影響でデザイン変更になったINFOBAR A01

その後、INFOBARなどをはじめとする、日本独自に進化を遂げた携帯電話は「ガラケー」と揶揄されるようになりました。スマートフォンのバリエーションが増えていた2011年に発売された「INFOBAR A01」ですが、開発中は「iPhone 4」に近いデザインだったことから、製品版は丸みを帯びた本体に3つのボタンを搭載する、INFOBARらしいデザインに変更されてから世に送り出されたそうです。

「INFOBAR A01」の後継ではなく、クラシックを意味する「C」が付く「INFOBAR C01」が登場したのは2012年。スマートフォンのOSのカスタマイズ性と、INFOBARの象徴であるバー形状の本体が特徴でした。ただ、筆者もこれを一時期使っていましたが、OSやCPUの処理能力がUIとマッチせず、今ほどサクサクとは動かない、そんな印象を受けたのを覚えています。

それとは裏腹にUIがさらに進化したのが「INFOBAR A02」でした。タイルUIはクアッドコアCPUのおかげで従来よりもさらに吸い付くような感じで動きましたし、4G LTEにも対応したのもINFOBAR A02のウリでした。

これぞA01の後継といっても問題ないでしょうが、コンセプトも印象もA01とは違います。水色や白を基調としたカラーが用意されたほか、ガラス液晶とアルミフレームの一体感が絶妙に素晴らしい1台でした。アルミフレームは今では当たり前ですが、当時としては珍しかったことから、この本体にさまざまなパーツを詰め込んでも電波感度が落ちないように工夫したのが当時の苦労だそうです。

そのアルミ筐体をさらに洗練させ、A01のようなボタン配置が復活したのが2015年発売の「INFOBAR A03」です。プラスチックのような質感から一変し、アルミ本来の手触りや冷たさを感じやすかったのもこのA03でした。新機能も追加されました。ディスプレーの下部に設けられたセンサーキーを指でなぞると、ディスプレーが点灯する「スマートスイッチ」が便利でした。

付属の充電ドックも独特。INFOBAR大百科展では展示されていないのですが、当時はデザイン家具メーカーのマルニ木工が手掛けた卓上ホルダーが付属するスペシャルパッケージが数量限定で用意されていました。

◆現状最後のINFOBARは念願のフレームレスデザイン

そして、15周年にして原点回帰したかのような製品が発売されます。2018年発売の「INFOBAR xv」です。携帯電話が全盛期だったころを彷彿とさせる、INFOBARらしいバー形状のデザインが復活しました。本体は球面をカットしたような背面が印象的で、角はあるものの背面のフォルムが手になじんで持ちやすいのです。

かくいう筆者も、いまだにINFOBAR xvの現役ユーザーです。テンキーの外れやすさや、防水がないこと、それにUSB Type-Cではないことが気になりますが、それでもこの形こそがINFOBARを持っている感覚になるのです。

◆INFOBARはなくならないが新モデルは未定

気になるINFOBARの今後の展開ですが、砂原氏は「まだ世に出せる段階ではない」との考えを示します。INFOBAR大百科展へいち早く行った理由は取材はもちろんのこと、サプライズで新モデルが出ることを期待する面もありました。ですが、昨今、端末の価格が高騰したり、スマートフォンの1円販売に規制がかかったりするなど、キャリアとしてもメーカーとしてもスマートフォンを売りづらい環境にあります。

さらに、バルミューダが携帯端末事業からの撤退を発表し、経営破綻したFCNTがレノボの出資を受けることが発表されるなど、2023年は特に日本メーカーの未来が心配されている年です。

日本メーカーは弱体化したとまで言われてしまい、キャリアとして持続的な体力を見込めないメーカーへ「新しいINFOBAR、ひいてはスマホの製造を担ってくれ」などとは言いづらいはずです。

だからといって「INFOBARの消滅」にならないよう、砂原氏はある別の手を考えているそうです。その1つが初代INFOBARの形をしたApple Watchケース。販売も考えているそうですが、詳細は後日発表とのこと。

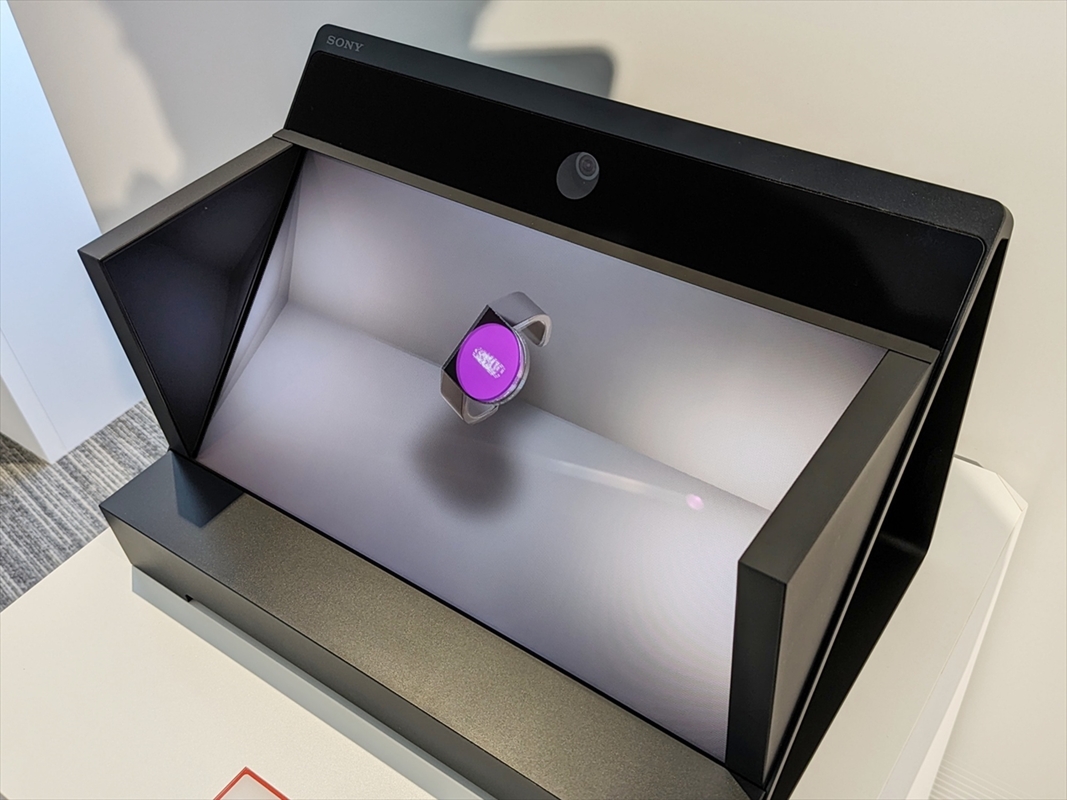

「生成AIとの連動もアリ」なのではないかと考えたau Design projectは、マスコットとなる「Ubicot(ゆびこっと)」のプロトタイプを考えました。バーチャル空間でユーザーと対話できる生成AIを活用したマスコットだそうです。ほかにもバーチャル空間のアバターに装着させることが可能な「METAVERSE WATCH concept」も展示されています。

ケータイでもスマホでもないINFOBARへとシフトしているような印象を抱きますが、長年、INFOBARを愛用してきた身からすると、「物=ハードウェア」としてのINFOBARに触れることのできない未来は悲しく思います。少しでもINFOBARの良さがハードウェアで復活する時代が再び到来することを切に願うばかりです。

週刊アスキーの最新情報を購読しよう

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります