B&Wのエントリースピーカー「600 S3」シリーズを発売、新機軸チタンツィーター採用

2023年09月15日 17時00分更新

一度は断念したチタン、テレビスピーカーの開発が転機に

「新開発のチタニウム・ドームトゥイーター」は33kHzまでの高域をカバーする。輸入元ディーアンドエムホールディングスのシニアサウンドマネージャー澤田龍一氏によると、B&Wは2005年から採用した“ダイヤモンドドームトゥイーター”を開発する際、ボロン、ベリリウム、アルミなど、さまざまな金属の採用も検討したという。チタンもその中に含まれていたが、音質はいいが重くなり、能率を取りにくい点がネックとなり採用を断念したのだそうだ。

チタンはアルミの倍程度の強度があり、スピーカーの振動板にも適した素材だが、重さも倍程度あるため、重さあたりの強度は同程度になる。高域の特性を上げるためには、振動板を速く、大きく(深く)動かす必要がある。チタンの硬さは速く動かしてもひずみにくい点で有利だが、重さによって能率を高めにくくなる。

いったんはチタンの採用をあきらめたB&Wだが、転機は数年前に訪れた。フィリップスと協業して、欧州市場向けのテレビに向けたスピーカーを開発し、そこで19mmのチタンドーム型ツィーターを採用したのだ。手ごたえはあり、「チタンが持つ独特の制振性、自己抑制的な傾向によって、テレビのにぎやかな音が聴きやすくなった」という。これがB&Wの設計陣に強い印象を与え、600 S3の新開発チタニウム・ドームトゥイーターが生まれた。振動板のウェイトを軽くして、フロア型の603 S3など、能率が求められる機種ともマッチするドライバーを開発した。

進化の究極まで取り組んだアルミのノウハウを

600シリーズの開発を続ける中で、B&Wはアルミツィーターの改善にも取り組んできた。2014年のシリーズから取り組んでいるデュアルレイヤーのアルミドームはその成果のひとつだ。アルミで作ったドーム形状の振動板の上に、中央部分をくりぬいた別のドームを重ね合わせ、強い力の掛かる周辺部分を補強し、中央部は軽く振動しやすくしている。

600 S3シリーズでは、このデュアルレイヤー化のノウハウをチタンでも応用。25μmのメインドームを外周に置いた30μmのチタニウムリングで補強することで重量を下げつつ能率を確保している。結果、37kHzに至る高域特性を持つアルミドームと変わらない高域の伸びを得ながら、チタン独特の洗練された音を手に入れられたとする。

澤田氏も「Signature的な雰囲気の方向性を狙ったのか、音質責任者の人生観が変わったのか、サウンドキャラクターに大きな変化が出た。ツィーターの素材もアルミではなくなったが、30年近くかけて、高域限界を大きく伸ばすなどアルミドームの進化の究極までやったということだと思う」と話していた。

700 S3シリーズの技術も積極的に投入

600 S3には、カーボンドームの振動板を採用した700 S3シリーズの工夫も数多く取り入れている。

背面に伸ばしたNautilusチューブを倍の長さにしたのもそのひとつ。Nautilusチューブは、背面に向かって出る振動を長いパイプで減衰させ、背圧が振動板に与える影響を抑制するための機構。これを長くするとチューブ内の共振周波数が下がり、ツィーターユニットが担当する帯域のうち、下のレンジの特性を改善できるという。チタンドームを取り付けるマウントプレートも700 S3シリーズと同サイズになっている。

ツィーターを保護するグリルのメッシュ構造は、6月発表の801/805 Signatureと同様になっている。グリルの開口率を上げ、ワイドでオープンに拡散する効果を狙っている。このグリルの交換だけで20~30kHzの高域特性が1dBほどアップするそうだ。

グリルは801/805 D4 Signatureと同じもの。開口率を高め、目を横並びから縦目にしている。目の向きででサウンドパターンが変わる。また、よく見ると、ツィーターとウーファー/ミッドレンジが一部かぶって取り付けられている。間隔を狭めることで定位感の改善を狙っているようだ。

607 S2 Anniversary Editionのグリル。グリルの網目は生産管理上、横を基準にしていたが、801/805 D4 Signatureで25種類もの金網を交換しながらテストする中で、縦向きか横向きかで音が変わることが分かったという。

主に中音域を担当するContinuumコーンは、600 S2シリーズが採用したものと基本的に同じ構造。ただし、空気を逃がすためにある背面の穴径を大きくした(5.5mmから8mmへ、面積は約2倍)。低域の歪み低減に効果がある。これは振動板が動きやすくなることもあるが、ボイスコイルの音声電流磁界が固定磁界に及ぼす影響(変調)を減らす側面もある。原理はやや複雑だが、穴径の拡大によって磁気回路の磁束が変化するためだ。

ボイスコイルに電流(音声信号)を流すとその周りにも磁界が発生する。電流が作る磁界と固定磁界が反発する力でボイスコイルが動き、その先につながった振動板を震わす。これがスピーカーの基本的な構造だ。ユニット後部にある磁気回路の中心には、ポールピースという円柱状の部分がある。ボイスコイルのボビンが差し込まれるのは、その周囲に設けられた細い溝(ギャップ)である。ポールピースの役割はこのギャップにマグネットの磁束を効率よくためることだ。

上述した空気穴は、ポールピースの中央に空いている。穴が大きくなると、磁束の通路であるポールの断面積が減る。つまり、磁束を上げなくても磁束密度が上がることになる。穴径を広げると、これ以上磁気を増えせない磁気飽和の状態に近づいていく。飽和状態になれば、ボイスコイルからの音声電流磁界が飛び込んできても、メイン磁界を流れる磁束の向きや強さが変化しなくなり、メインの固定磁界と音声電流磁界の通り道がしっかりと分かれる。これが穴径の拡大によって、磁気回路のひずみを減らせる理屈のようだ。すでにぎゅうぎゅうに人が乗っている満員電車に、横から人が割り込んできても入れないのと似ている。

この現象自体は昔から知られていたが、そこまで重視はされてこなかった。ドライバーの精度が高まった点や、シミュレーション技術の発展により試作せず高精度に結果を予想できるようになった点が大きいという。

穴径の拡大はウーファーも同様。従来は直径6mmだった穴を11mmに拡大し、約3倍の面積にしている。ミッドレンジより大きく広げている理由は、ミッドレンジユニットは、中域の歪みを下げるためにショートリングが入っていてもともとが狭かったためだという。

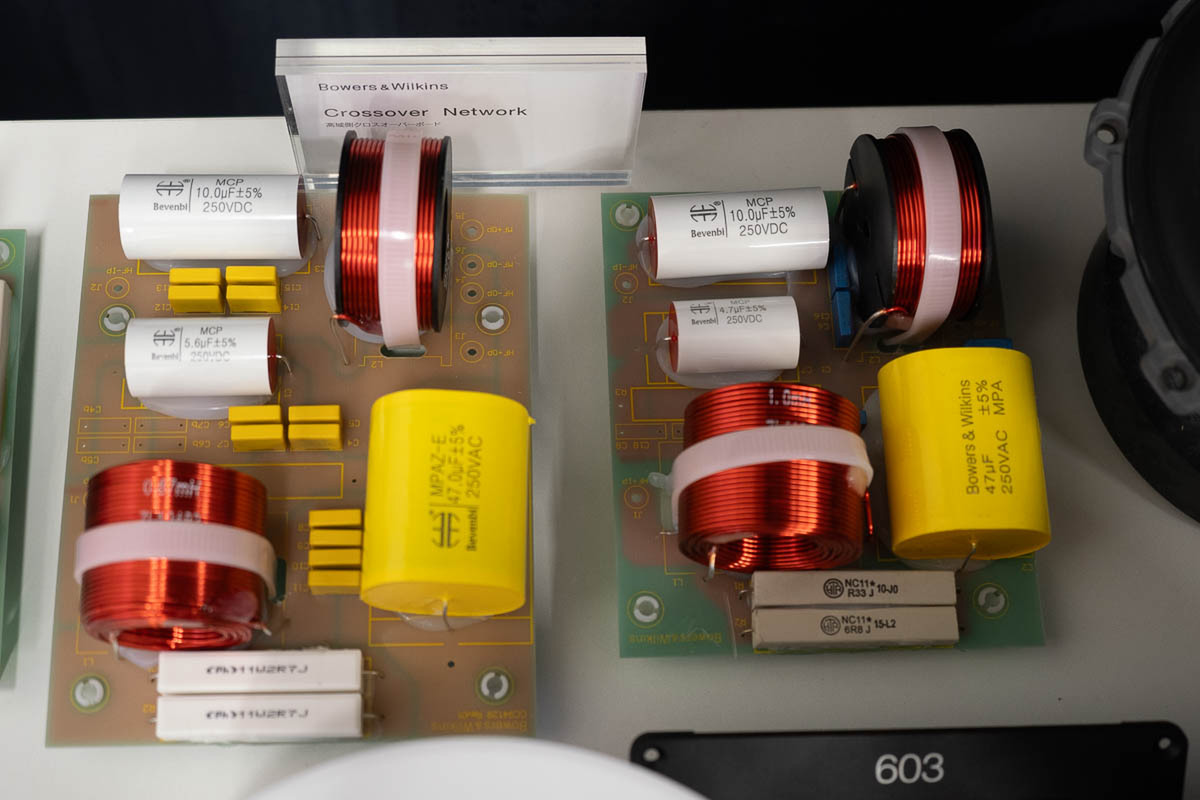

ネットワーク回路も構成は同じだが、音質補正用に入れているバイパスコンデンサーを変更している。ここも801/805 D4 Signatureと同様の試み。

写真の白いメインコンデンサー(高音質コンデンサーの開発で知られるようになった中国のBenvenbi製)1つについて、従来は青いものを2つ使用していたが、黄色いものを4つにしている。メインコンデンサーに比べて容量が圧倒的に低いので誤差の範囲だが、聴感的には差が出るとする。

バイワイヤリング対応のスピーカー端子は、600 S2ではバスレフポート(ダクト)と一体化されており、縦に並んでいたが、600 S3では700 S2同様ダクトとターミナルを分けており、上位モデルと同じ横に並ぶ配置となった。

すべての機種がリアバスレフ型で、ダクト長を長くし、607 S3の場合、50Hzを44Hzにするなど、1割程度低い周波数に合わせてチューニングしている。内部にあるため見えないが、607 S3は曲がった形状で、ほかはストレート形状だという。なお、603 S3の台座は取り外しできず、スパイクもここに取り付ける形となる。ブックシェルフのエンクロージャーサイズは従来機と同じだが、全体にかなり重くなっており、内部の補強も増やしているようだ。

週刊アスキーの最新情報を購読しよう

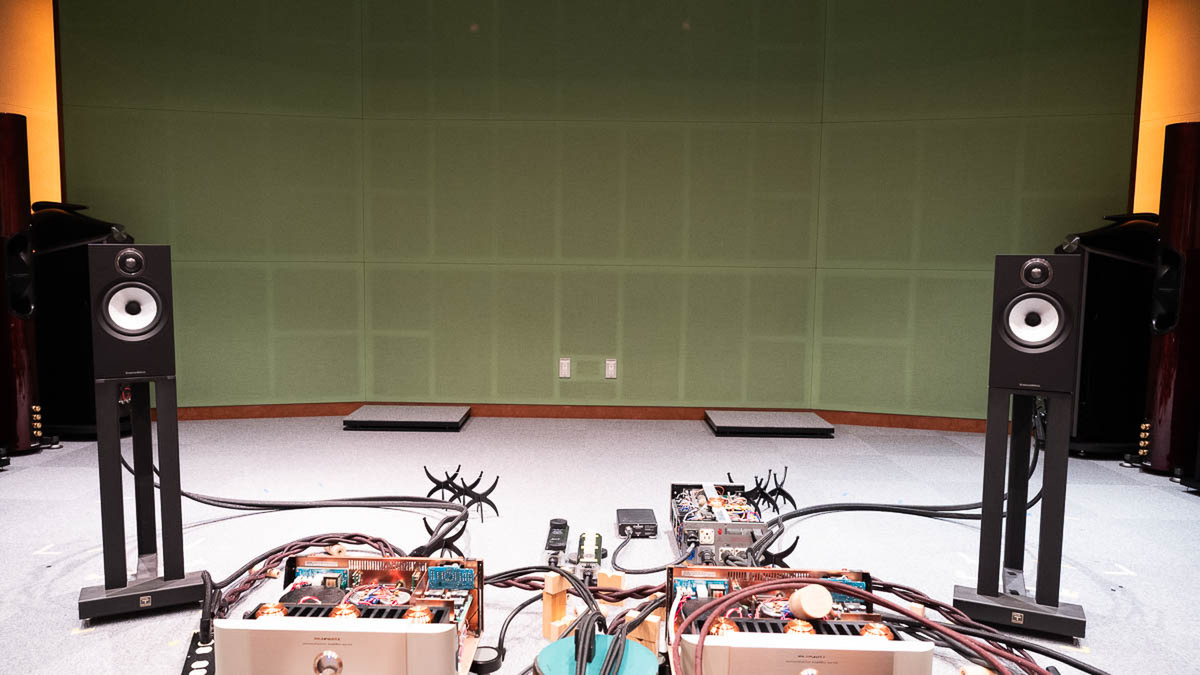

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります