AIに5G、未来を支える「Sapphire Rapids」のスゴさとは

今だから知っておきたい「インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー」のイロハ

2023年02月23日 10時00分更新

「第4世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー」を

選択する理由

第4世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサーは、4つのCPUダイをインテルが開発した配線技術「EMIB」を利用して結合し、最大60コアを実現したシリーズとなる。技術的な詳細については大原氏の記事が最適なので割愛するが、最大の見どころは「DSA」「QAT」「DLB」「IAA」と呼ばれるアクセラレーターを搭載している点だ。

・DSA(Data Streaming Accelerator):システム内およびネットワークを含めたデータ転送の向上

・QAT(QuickAssist Technology):暗号・復号処理の高速化やデータ圧縮

・DLB(Dynamic Load Balancer):処理負荷が変動しても多数のCPUコアに処理を効率良く分散させる技術

・IAA(In-Memory Analytics Accelerator):データベースの処理性能の向上

CPUコア数を重ねるのはデータセンター向けCPUの定番アプローチだが、インテルはそれを一歩進め、搭載するアクセラレーターによりユーザーの求めるパフォーマンスへ最適化するという道を選択した。結果それが効率とTCO(Total Cost of Ownership)削減に繋がるという

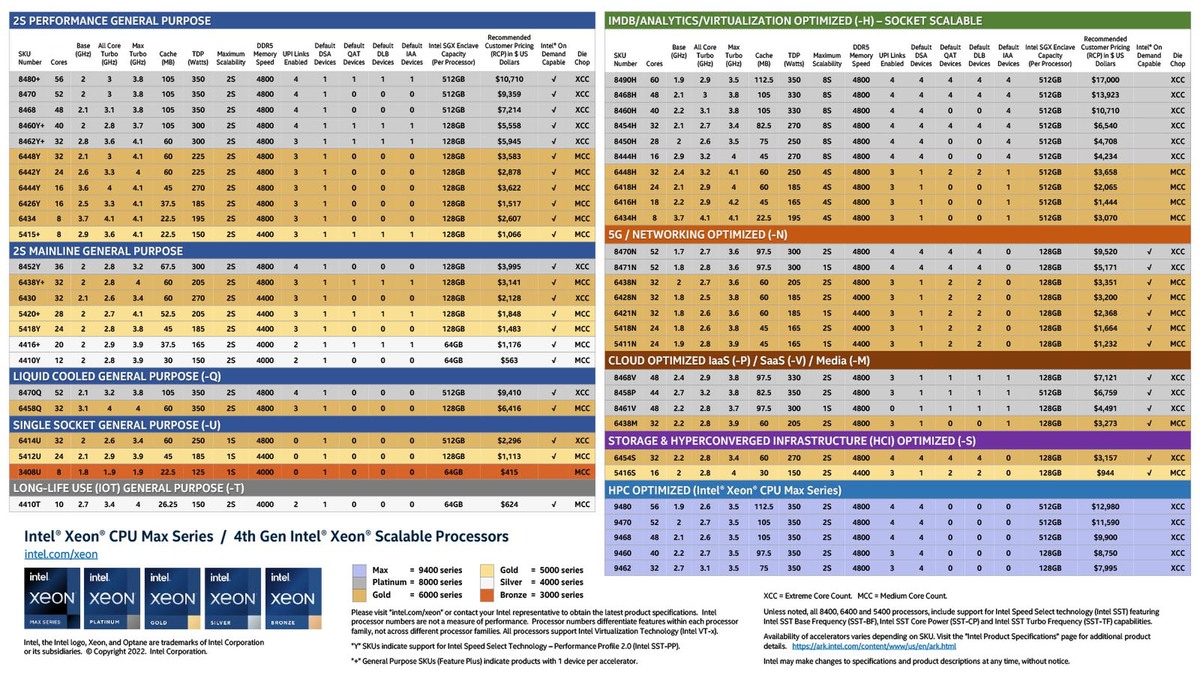

それぞれのアクセラレーターが行なう処理自体は、普通のCPUでも処理できる内容だ。だがこれらの処理に特化したアクセラレーターに処理を任せることで、CPUコアへの負担を下げ、処理性能を向上させる(=電力効率の向上)ことを意図している。4種類のアクセラレーターはどの製品にも同じだけ搭載されているわけではなく、CPUのコア数のほかに、用途別に設けられたシリーズごとに異なる。

次の図は第4世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサーのラインナップだが、例えば汎用向けのモデル(型番末尾がY/Q/U)ではDSAは1基、ほかのアクセラレーターは0ないし1基という構成。一方のインメモリーデータベースや仮想化といった用途に最適化したモデル(末尾H)はDSAが3ないし4基、そのほかのアクセラレーターも最大4基搭載される……といったようにスペックも細分化されている。

ちなみにHPC/AI向けには「インテル® Xeon® CPU マックス・シリーズ」、アクセラレーテッドコンピューティングシステム向けにはGPU(Ponte Vecchio)ベースの「インテル® データセンター GPU マックス・シリーズ」も用意されている。

第4世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサーのラインナップ(大原氏の解説記事より引用)。左側に列挙された汎用(General Purpose)向けモデルのほかに、右側の用途ごとに特化したモデルも多数用意されている。「Intel On Demand」のチェックマークの存在にも注目

無論、第4世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサーにはCPUそのものの性能向上も含まれている。マイクロアーキテクチャーの改良やL2/L3キャッシュの増量、さらにPCI Express Gen 5/CXL 1.1/ UPI 2.0といった新世代のI/OやDDR5メモリー対応など、数多くの改善が行なわれた。さらに新拡張命令AMX(Advanced Matrix Extensions)も追加され、AIのトレーニングや推論のパフォーマンス向上も図られている。

だが、CPUコア数やアクセラレーターの搭載数がモデルにより違うと、どのCPUを選べばよいのかが難しくなる。事業の成長や製品開発の段階で、求められてくる機能が増えることもあるし、逆に後で必要なくなる場合もある。最初から最強モデルを選ぶのも手だが、コストも増えてしまう。

そこで登場するのが第4世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサーが対応する「Intel On Demand」というサービスだ。これは「CPU機能のサブスク」とも言うべきもの。最初は最低限の機能を有する第4世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサーを購入し、後からDSA/QAT/DLB/IAAといったアクセラレーターが必要となった場合、インテルと契約(課金)することでそれをアクティベートするというものだ。なお、Software Guard Extensions(SGX)もIntel On Demandに含まれる。

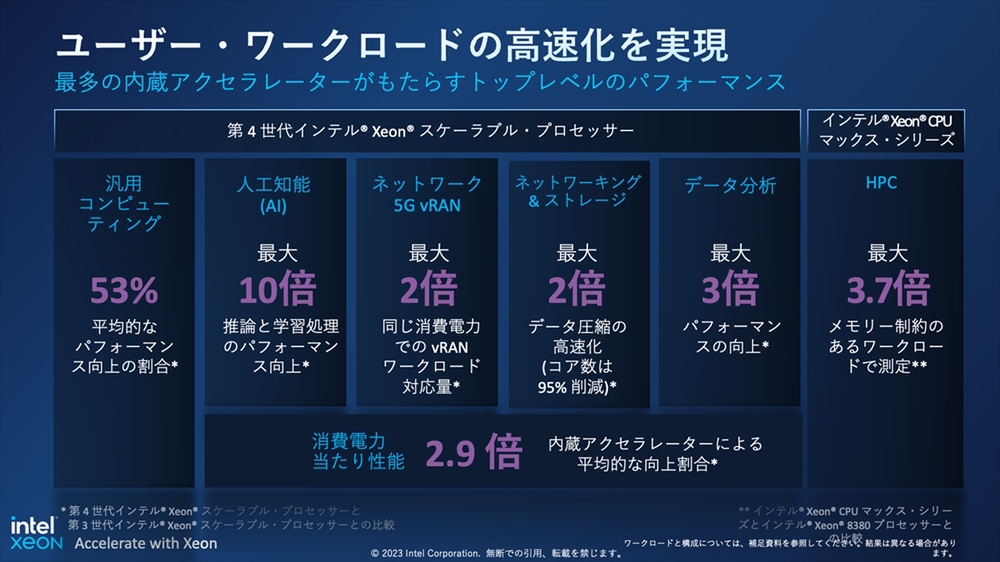

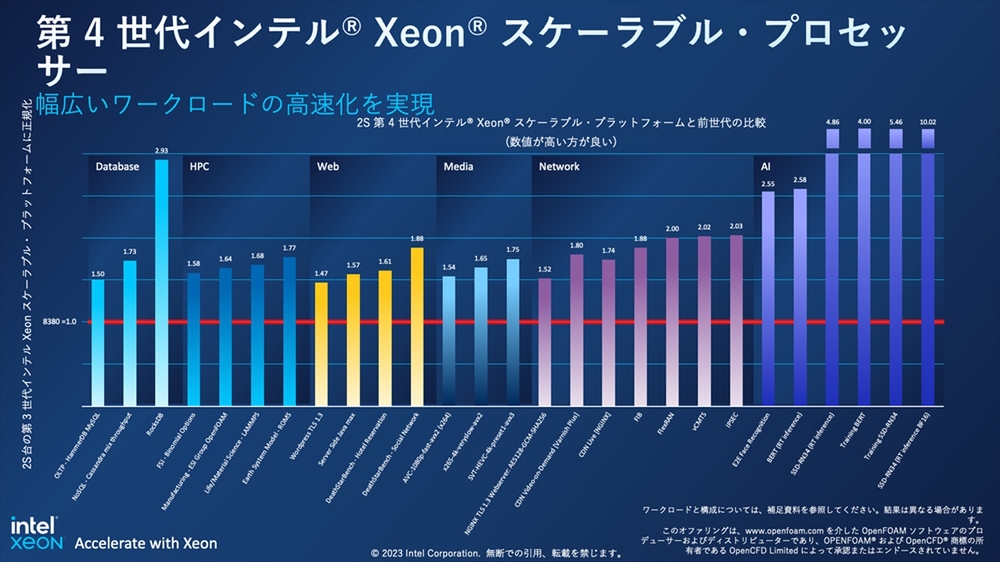

では第4世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサーのパフォーマンスはどの程度なのか気になるが、1世代前と比較すると平均的な処理性能では53%向上だが、AIやデータ分析といったアクセラレーターが介在できる用途に絞ると最大2倍、ものによっては10倍という強烈なアドバンテージが得られる。

そしてアクセラレーターを上手く利用することで、消費電力あたりの性能は平均2.9倍に到達する。第4世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサーのTDPは最大350Wにも到達するが、アクセラレーターを利用してCPUの負荷をオフロードすることで同じ消費電力でも段違いの性能を発揮する。顧客が求める性能に応えるだけではなく、より効率的な設計を提供するというのが第4世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサーの強みといえるだろう。

こちらも第3世代と第4世代の比較。中央の赤いラインが第3世代で、そこから第4世代がどの程度伸びたかをプロットしたもの。Wordpressやx264エンコード処理などは1.5倍前後程度の伸びだが、セキュリティー(IPSEC)では2倍、AI系の処理では2.6倍から10倍と飛躍的に向上する

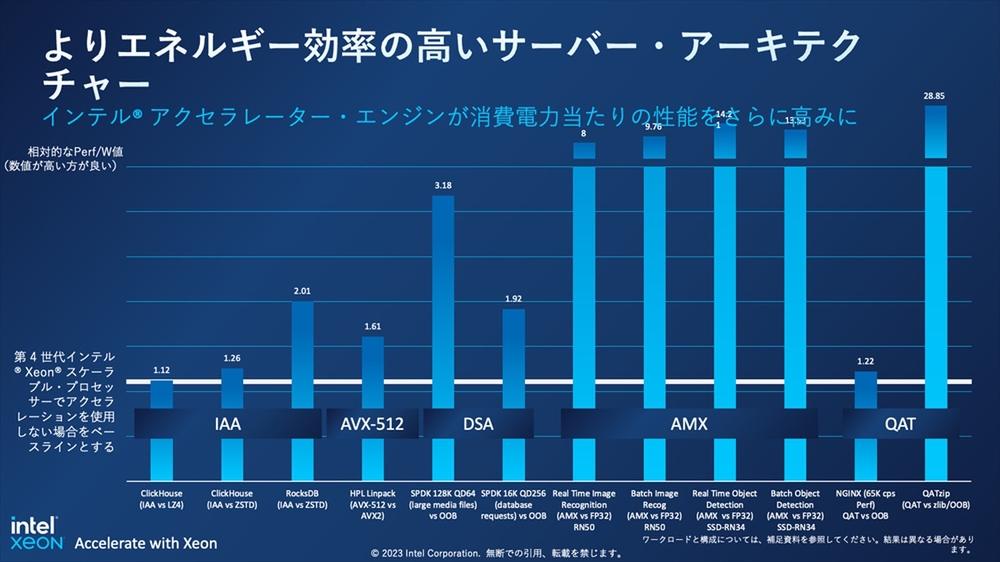

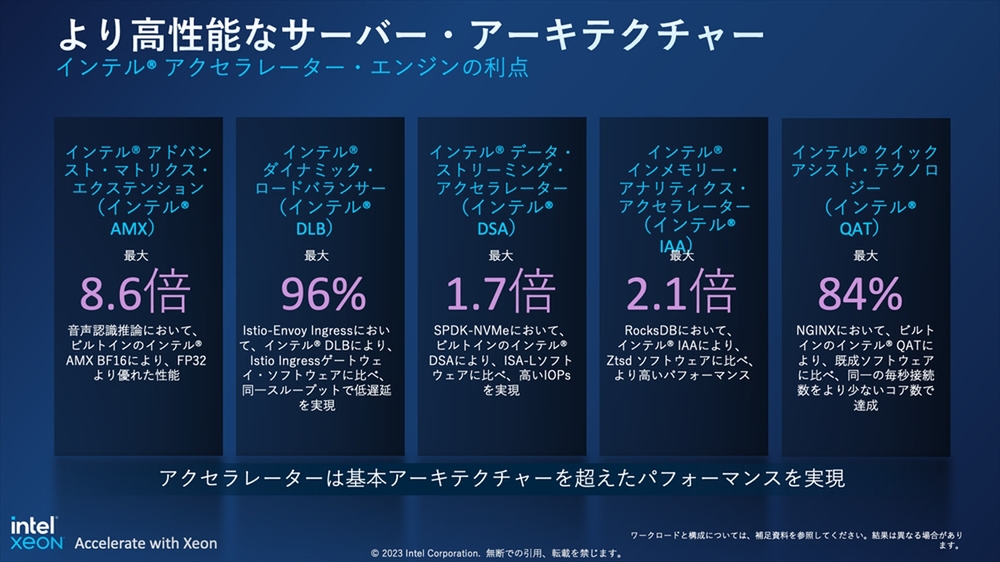

こちらは第4世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサーの新要素である4つのアクセラレーターと新拡張命令AMXが、CPUコアよりどの程度高速に処理できるかをまとめたもの。例えばデータベースにIAAを利用すれば、CPUだけで処理するより2.1倍高速になるという

週刊アスキーの最新情報を購読しよう