独立パワーアンプ搭載、ハイエンドかつチャンネル数を求めない人に最適な選択肢

デノンが9chアンプ内蔵の高音質AVアンプ「AVR-X4800H」を発表

2023年01月24日 11時00分更新

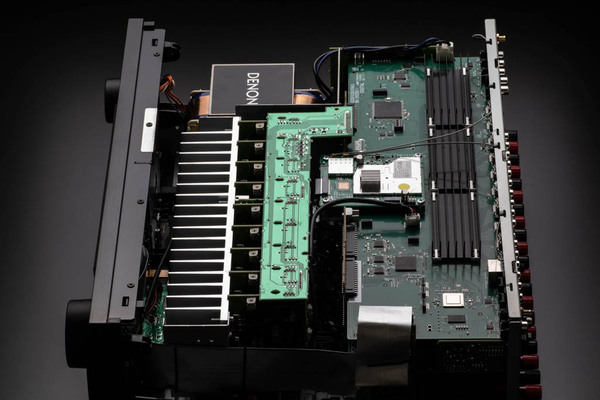

デノンは1月24日、9.4chアンプの最高峰モデル「AVR-X4800H」を発表した。価格は31万3500円。発売は1月27日を予定している。開発には白河工場でAVアンプを立ち上げたメンバーが再度集結したという。最大出力は235W。

グレードアップしたアンプ構成

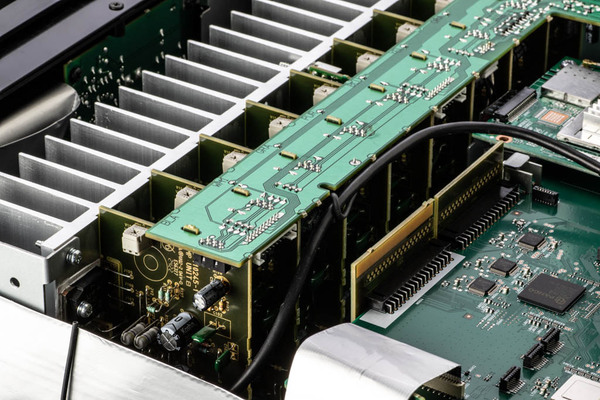

2020年に発売した「AVR-X4700H」の後継モデル。サイズや外観はほぼ変わらないが、アンプ部が上位クラスの「AVC-X6700H」と同様に、モノリスパワーアンプコンストラクションに進化した。

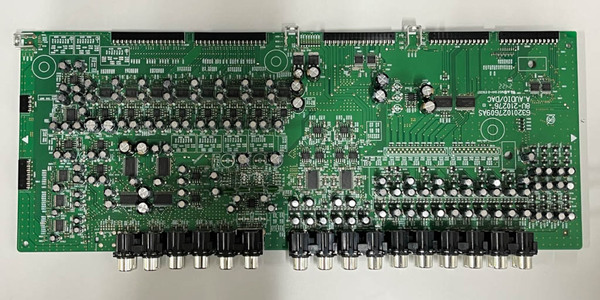

従来は複数チャンネルぶんアンプ部をまとめて各基板に配置していた。5chぶんで1枚、4chぶんで1枚の合計2枚に分けていた。モノリスパワーアンプコンストラクションは1枚1枚が独立したアンプモジュールになっており、縦向きに配置されている。当然すべてが同一クオリティとなる。

また、基板上部を通るフラットケーブル(FFCケーブル)は放熱を阻害するため取り回し方法を改善。オーディオ部とパワーアンプ部の接続にもワイヤーを使わず、基板同士を直接組み合わせていく構造にしている。ケーブルを減らすことは製造上のメリットがある。組み立て精度の違いによるモデル間のばらつき、生産性の向上ひいては原価に反映される組み立てやすさのアップにつながるからだ。

ミニマムシグナルパス

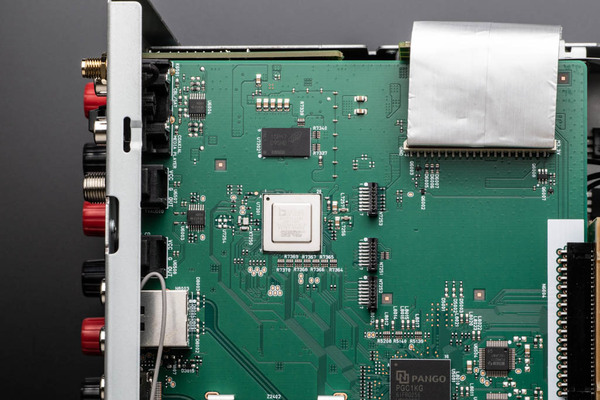

AVR-X4700Hのオーディオ基板はDAC部、プリアンプ部、マルチルーム用DAC部などの回路が別基板に分かれていた。これにはブロック単位での部品交換やほかの機種へ流用ができるといった利点もあるが、信号・電源が交差して行き来する構成になり、オーディオ的に見ると信号経路が長くなり、伝達の効率も悪くなるといったデメリットも出てくる。そこでAVR-X4800Hでは、これらの回路を1基板に集約して機能別に整理してレイアウトを作っている。こうすることで、デノンが理想とするミニマムシグナルパス、すなわちでシンプルで短い信号伝達経路が実現できる。また、背面端子も一列に並べることができ、ケーブル接続の美しさや取りまとめのしやすさにつながっている。

デジタル回路も大きく進化した。HDMIブロック、NETブロック、D.AUDIOブロックなどで構成されているが、これもすべてオーディオ基板に集められている。信号処理に利用するDSPもGriffin Liteを2基から、Griffin Lite XPを1基にしている。チップ数は増えるが処理性能は向上する。7入力あるHDMI端子はすべて8K対応となったほか、DACについてもTI製の32ビット対応2ch DACを8基搭載するなど、マルチチャンネル対応チップで複数チャンネルの変換をしていたAVR-X4700から進化している。

設計にあたっては「D.D.S.C.-HD32」「AL32 Processing Multi Channel」「クロック・ジッター・リデューサー」といったデノンオリジナルの仕様も採用。ここで重視したのは、汎用チップで回路を組むのではなく、適切な部品を組み合わせるディスクリート構成にしてオーディオ性能を上げつつ、美しい回路にしていこうとする設計思想だという。内部の処理は32bit対応。クロック・ジッター・リデューサーの搭載やAL32などは中級クラスを超えた、ハイエンドならではの機能だという。

音楽再生については、HEOSを活用したネットワーク再生機能を活用できる。Wi-Fi接続に加え、ヘッドホンなどへのBluetoothは送信にも対応している。

以上から感じ取れるのは、AVR-X4800Hはチャンネル数こそハイエンドにはゆずるが、内容としては上級クラスとひけを取らない充実した内容であるという点である。ここが9.4chながら最高峰を標ぼうするゆえんと言えるだろう。

こうした特徴を持つAVR-X4800Hの生産は日本でしかできないとデノンは言う。それが“Made in Shirakawa Japan”という誇りにつながっているのだろう。デノンによると、東日本大震災以降、国内工場のラインで製造できる製品を限定せざるを得ない状況が続いており、中級クラスの4000番台も例外ではなかった。これまではベトナム生産に移行していたが、改めて新しい4000番台を作るにあたって、デノンのAVアンプに初期から携わってきた設計スタッフが白河の製造部隊と連携し、日本に4000番台を戻すことに成功したのだという。

サウンドデザイン

音質の監修は引き続き、サウンドマスターの山内慎一氏が担当している。2021年の「AVR-X1700H」から始まり、「AVR-X580BT」「AVR-X2800H」「AVR-X3800H」、そして「AVR-X4800H」が投入されたことでエントリーからミドルレンジクラスまでAVアンプのラインアップが揃った。

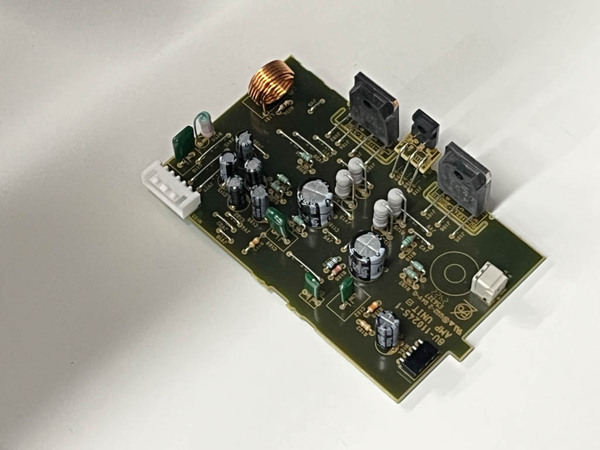

このモデルでも新しいコンデンサーを開発。電源などに用いている、15000μFのブロックコンデンサーはSUS-CON製のカスタムコンデンサー。デジタル回路の電源回路も試聴を通じ、最適なものを選択している。全体のパフォーマンスを挙げるためのワイヤリングや固定機構まで細部にこだわったチューニングを実施している。

B&Wの700シリーズを中心としたシステムで旧機種(AKMチップ搭載の初期型)との比較試聴もできたが、発売したばかりの「DCD-1700NE」と接続したアナログ2chの再生で聴く女性ボーカルのサウンド(ダイアナ・クラールのAlone Again)は、中高域の抜けが良くなり、空間が広がり、奥行き感が増す印象を持った。一方で低域は締まり、ぜい肉を落としたような密度感の高いサウンドになっている。

トップガン マーヴェリック、ウェストサイドストーリー、ジョーカーといった映画のマルチチャンネル再生では作品の演出を左右するサウンドの表現に深く聞き入ってしまった。トップスピーカーが4つ入り、前方に2つ、後方に1つのサブウーファーを配置するなど充実した環境であるということもあるが、ウェストサイドストーリーの冒頭の口笛が様々な場所から鳴る様子や、雨のシーンであるジョーカーでは空から雨が降り注ぎ、雷の音が天井方向で縦横無尽に鳴り響くさまなどがうまく表現されていた。また、2LレーベルのAuro-3D音楽コンテンツである「POLARITY」では96kHz/24bit、7.1.4chのフォーマットが選べるが、空から降り注いでくるパーカッションの音など立体的な音の広がりが印象的だった。

山内氏によると、AVR-X4800Hは昨年から手掛けてきたAVアンプとして最後に残った機種であり、下から順に少しずつ音を良くしていくことができたという。製品は設計する人が変われば当然音が変わるが、AVR-X4800HではAVR-X3800Hをベースにそこを発展させる点に留意したという。個々の要素を見ればいろいろとあるが、「プレゼンスが上がり、音場が安定して広がりも得られる点は上級機ならではのこと」と完成度に自信を見せていた。

ドルビーアトモスやAuro-3Dに加え、360 Reality Audioにも対応

機能面では、8K対応に加え、360 Reality Audioに新対応するなどこちらも死角なし。内蔵するアンプは9chだが、プロセッシングは最大11.4chに対応しているため、パワーアンプを追加すれば、ドルビーアトモスやAuro-3Dの7.1.4ch再生が実現できるという。サブウーファーはAVR-X3800H同様、最大4基を扱える。

スピーカーアサイン設定も多彩。スモール設定でつながっているチャンネルの低域をそれぞれのサブウーファーに割り振って再生できる(指向性モード)ほか、すべてがラージ設定になっている場合でも低域成分を前後左右に割り振って再生できるという。また、“LFEディストリビューション”という新機能にも対応予定。これはサブウーファーが担当する低域成分(LFE)の信号を、フロントスピーカーに足し込むというもの。フロントに大型スピーカーを使用していて、とにかく太い低域が欲しい場合、サブウーファーだけでなくフロントスピーカーからも低域を鳴らすことができる。北米など海外ユーザーからの需要に応えたものだという。

これ以外にも、プリアンプ出力に外部アンプを接続する際、使用しないアンプの動作を止める「プリアンプモード」も搭載している。この際、アンプとプリアウトの両方に信号を出力するか、あるいはプリアンプだけに出力するかをチャンネル別に指定可能だ。加えて、ドルビーアトモスとAuro-3Dを共存しやすくするために、ドルビーアトモスのトップスピーカー配置のままでも、Audo-3D(もしくはAuro-3Dのアップミックス)の7.1.4ch再生が可能となっている(3月にアップデート予定)。同じ7.1.4chでもAuro-3Dでは壁の上方のハイトスピーカー、ドルビーアトモスでは天井のトップスピーカーを活用するため、スピーカー配置が異なる。設定変更はHD化して見やすいGUIを活用できる。

すでに述べたように、スピーカー端子は一列に配置しており着脱がしやすく、ケーブルの安定感もいい。また、いまでは少なくなったアナログのコンポーネントビデオ入力端子を持つ点も珍しい部分。

環境への取り組みとしては、スタンバイ時の消費電力を3W以上から、2W以下に下げ、ECOモードも持つ。動作させると、無信号時に30~40%消費電力を低減。音質の劣化もほとんど起こさず、電力消費を抑えられる。

週刊アスキーの最新情報を購読しよう

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります