トンプソン・マシンガンよりもブローニング・ライフルよりも、無線機!

そのむかし私が作っていた『東京おとなクラブ』という個人で作っていたかといって同人誌とも言い切れない雑誌(知らない人がほとんどだと思うので適宜ググっていただけると)のその後、私がアスキーに入社したために刊行されなかった幻の第6号は『コンバット!』特集の準備をしていた。

『コンバット!』というのは、米国のABCで1960年代に放送された戦争もののテレビドラマで、日本でも放送されて人気番組となった。これをヒントに作られたのが『忍者部隊月光』であり、やがて『科学忍者隊ガッチャマン』を経ていわゆる《戦隊モノ》になっていくのだともされる。『パワーレンジャー』は、米海兵隊の里帰りだったのだ。クールジャパンなコンテンツを考察する意味でもきわめて重要なテレビ番組である。

サンダース軍曹については語ることが多くて、拙著『近代プログラマの夕2』でも「サンダース軍曹にはなぜ弾が当たらないのか?」と題して割りと詳しく書いている(『月刊アスキー』掲載は1993年7月号)。なぜいまごろ戦争ドラマの話なんかしてんのと、平和ボケの日本のまっただ中にいる自分でも感じてしまうのだが、1960年代は、米国の戦争ドラマが日本のテレビで放送されまくっていたのだ。近代プログラマのから引用すると、次のように書いてある。

《日本で放送されたアメリカの戦争ドラマには、「コンバット」のほかに、同じ時期に放送された「ギャラントメン」や「ラットパトロール」など相当な数になるだろう。「ギャラントメン」が、イタリア戦線の実話をベースに従軍記者が主人公という、渋すぎる設定だったのに対して、数年後に放送された「ラットパトロール」のほうは、北アフリカ戦線を舞台にした超お気楽、戦争はスポーツだ的な、まったく何も考えていないという内容だった。ちょっと変わったところでは、後に「アイアム一等兵」になった「マイペース二等兵」というトタバタ・コメディーが、個人的には好きだったし、これは、戦争ドラマというわけじゃないけど、軍隊式教育をモットーとするウェストフィールド幼年学校を舞台にした「とつげき! マッキーバー」なんかが、なかなかのテイストでしたねぇ。》

さて、この戦争ドラマを見ていて小学生ながらも《ここがこのドラマのポイントの1つなのか?》と思えたのが、分隊を率いるサンダース軍曹と小隊長ことヘンリー少尉の意見の衝突だ。サンダース軍曹は、北アフリカで従軍、イタリア戦線で負傷している、いわば現場たたきあげ(弟の1人は太平洋戦線のジャングルで行方不明という設定)。対して面構えからしてヘンリー少尉はエリートという設定。このいわば上司部下の関係を象徴する場面で登場するのが、通信機器だった。

最初の頃は、サンダースの分隊が林の中を行くとき、庭に水をまくときに使うホースの巻き取り機みたいなやつを使ってワイヤーを引っ張りながら進む。そして、背嚢型の無線機からやおら黒電話の受信機みたいなのを取り出して会話する。これが、あるときみたら長さ50センチはあろうかという無線機(Walkie-Talkie)に変わっていたのだ。合言葉は「チェックメイト・キング・ツー、こちらホワイトロック、どうぞ」などとやる。これは、昭和30年代の日本の子供たちにとっても衝撃的なカッコよさだった!

1990年代なかば、季節外れのブリックフォン International 3300

モトローラは、もともと自動車用オーディオの会社だったが、軍事用無線システムを作っていたことは、このコラムでも一度触れている。「アポロ計画のはじまった年の米国の科学雑誌の広告が楽しすぎる」で触れたのは、AN/MRC-66という移動通信基地局の広告だった。なんのことはない、私のモトローラというブランド好きは『コンバット!』からはじまっているのか! といった具合だが、同社は、この技術の平和利用として自動車電話やモバイルフォンの盟主となっていくわけなのだ。

1973年には、受話器一体型のハンディなモバイルフォンを世界ではじめてデモンストレーションしたことはあまりに有名。1983年には、製品版である「DynaTac」を発売。片手では持てるもののこの種の初期の携帯電話は、欧米では「ブリック(煉瓦)フォン」とよばれたりする。

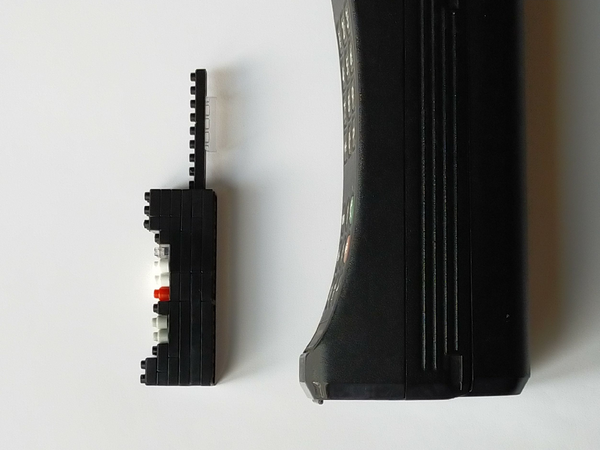

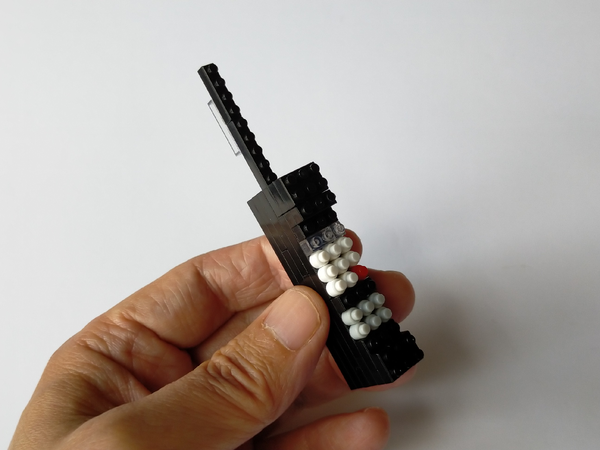

ブロックdeガジェットの26回は、1994年にモトローラが発売したブリックフォン「International 3300」である。モトローラは、DynaTacのあと小型化をすすめていくが、いわゆるデジタル携帯として1992年にInternational 3200を発売。今回作った同3300は、SMSまでサポートしたGSM携帯だ。日本製のケータイも極めて小型なものが登場して、モトローラ自身も「StarTac」で88グラムを実現した頃に平気で売られていたブリックフォンである。

DynaTacの正統な末裔にふさわしいそのシルエットもさることながら、ズッシリと本当に煉瓦のような手応えの本体重量。マニュアルを読み込んでみると、アンテナが折れた状態で発信を続けたあとに触るとヤケドの恐れありなどと書かれている。パワフルだったことが、生存理由の1つだったのかもしれない(自動車はもちろん船の中で使う人もいて受話器みたいにして伏せて置けるオプションも発売されていた)。

1990年代の後半には、その不自然なほどの大きさが個人的にとても楽しくて、英国から新品を購入(ブリックフォンは香港でSmartoneなどロゴ入りの中古も何台か買った)、香港や台湾の街角でわざと使ってみたりして遊んでいた。香港では、携帯のことを「大哥大」、ブリックフォンのことを「水壺」と呼んでいたわけなのだが。香港の映画会社の友人によると、ジャッキー・チェンは、かなり長い間、レストランに入ったらテーブルの真ん中にこいつをどかんと立てておかないと気が済まなかったそうだ。

その気持ちが分かるのは、ブリックフォンの時代は、ある意味いまのスマートフォンよりよっぽとワクワク感のある時代だったと思う。そのブリックフォンの形があまりにもカッコよくて、個人的に所有もしているInternational 33000をブロックで作る動画をぜひご覧いただきたい!

■ 「ブロックdeガジェット by 遠藤諭」:https://youtu.be/PdRz0aFbidU

■再生リスト:https://www.youtube.com/playlist?list=PLZRpVgG187CvTxcZbuZvHA1V87Qjl2gyB

■ 「in64blocks」:https://www.instagram.com/in64blocks/

遠藤諭(えんどうさとし)

株式会社角川アスキー総合研究所 主席研究員。プログラマを経て1985年に株式会社アスキー入社。月刊アスキー編集長、株式会社アスキー取締役などを経て、2013年より現職。角川アスキー総研では、スマートフォンとネットの時代の人々のライフスタイルに関して、調査・コンサルティングを行っている。「AMSCLS」(LHAで全面的に使われている)や「親指ぴゅん」(親指シフトキーボードエミュレーター)などフリーソフトウェアの作者でもある。趣味は、カレーと錯視と文具作り。2018、2019年に日本基礎心理学会の「錯視・錯聴コンテスト」で2年連続入賞。その錯視を利用したアニメーションフローティングペンを作っている。著書に、『計算機屋かく戦えり』(アスキー)、『頭のいい人が変えた10の世界 NHK ITホワイトボックス』(共著、講談社)など。

Twitter:@hortense667週刊アスキーの最新情報を購読しよう

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります