富士フイルムホールディングスのオープンイノベーション事例

課題と技術を掛け合わせた、スピード感のある事業創出の考え方

2021年11月19日 21時00分更新

この記事は、民間事業者の「オープンイノベーション」の取り組みを推進する、オープンイノベーション・ベンチャー創造協議会(JOIC)との連動企画です。

社外からの技術やノウハウを取り入れ、イノベーティヴなビジネスを創出しようとするコンセプトを「オープンイノベーション」と呼ぶ。

国内でも、大手企業とスタートアップ企業、大手企業同士、企業と大学などの研究機関が組織の枠を超えて連携することで、革新的なプロダクトやサービスが登場する機会が増えてきた。また、アクセラレーションプログラムなどを通じて、協業先の企業や研究チームを発掘しようとする動きも、近年盛んだ。

本連載では、編集部が独自に取材を進めた内容を元に、大手企業のオープンイノベーションに関する取り組みを紹介していく。

連載第3回となる今回は、富士フイルムホールディングスの事例として、同社 CTO室 統括マネージャーの小田 晃央氏、マネージャーの森脇 健一氏、Open Innovation Hub館長の小島 健嗣氏に話を聞いた。(以下、本文敬称略)

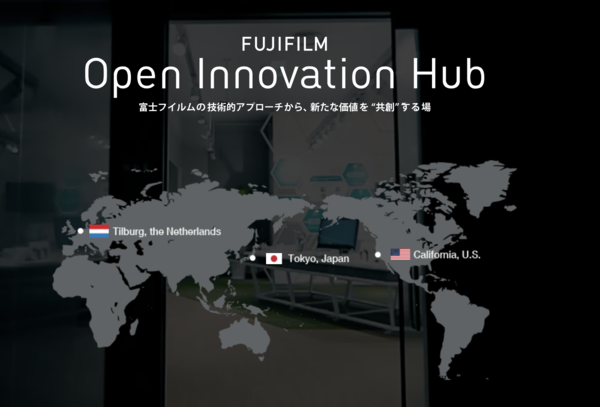

――富士フイルムホールディングスでは、「Open Innovation Hub」という施設を運営されています。どのような施設ですか。

小島「Open Innovation Hubは、2014年の1月20日に開設した、新規のビジネスを共創するための施設です。過去にさかのぼると、2006年に、私たちは『富士写真フイルム』から『富士フイルム』に社名を変更しています。写真の市場がシュリンクして、新しいビジネスを起こしていった時期です。同時期に研究所も開設していて、研究開発に携わるメンバーの意識改革をしていくという動きもありました」

――意識改革というと。

小島「技術のアセットの棚卸しをしたり、各部署が連携して、現状の課題を洗い出したりといったことです。当時は、社内の技術と技術、知恵と知恵を掛け合わせて、新しいプロダクトやサービスを作っていこうという意図がありました」

――社内で新規事業を創出しようという始まりから、やがて社外との共創の動きも出てきて、Open Innovation Hubの設立につながったという流れですか。

小島「Open Innovation Hubの設立当初は、私たちが持っている技術をベースにして、お客様の課題を解決しようという考えが一番上にありました。設立前はとてもクローズドな会社だったんです」

――2015年に米国カリフォルニア、2016年に欧州オランダにも、Open Innovation Hubを開設されていますが、日本のOpen Innovation Hubと役割やコンセプトは同様ですか。

森脇「最初は、同じでした。でも、ビジネスを取り巻く環境がやはり異なるので、役割と機能は、運営していく中で大きく変わりましたね。例えばアメリカですと、ビジネスに入る前の“ほぐし”が要りません。最初から、ある領域にフォーカスしている方が来る場所ですし、日本では事業部と事業部とのやり取りがメインになりますが、アメリカではそうとも限りません。ですので、イノベーション拠点としての側面がより大きくなっていると思います。お互いにリスペクトを持って、やりたいことを明確にしていこうという風土があります。

小島「オランダの方は、工場に併設しているので、また少し異なりますね。オランダは環境先進国でもあるので、その分野での連携も多いですし……スタートアップ企業だけでなく、大学などの研究機関との連携も多いです。

かと思えば、超大企業と関わる機会もあり、すごく大きな案件と、スモールな案件が同時に走っているのがオランダです」

小田「どちらも、ビジネスの共創にあたって日本から会いに行くより、現地に拠点を置いて、密接にやり取りをした方がいいだろうという考えが、開設につながっています」

――お話を伺うと、Open Innovation Hubは、“現実の場所”という特性そのものが、ひとつの役割だと感じました。新型コロナウイルスの感染症が、運営に影響したのではないでしょうか。

小島「日本では、非常に多くの人の来訪を、やむを得ず断る状況が続いていました。今は、オンラインに慣れている方もだいぶ増えてきているので、ある一定レベルまでをオンラインのツアー、そこからをリアルの面談に切り替えて、併用していこうという動きになってきています」

森脇「ただ、いざそうなると、ブロードキャスティングの技術も要求されるようになったなと感じているところです。アメリカでは、かなり早い段階でロックダウンが起こったため、すぐにオンラインツアーを作りました。かなりうまく機能していて、これは日本にも取り入れていこうと話しています。動画も飽きないように、短くまとめて、クオリティーも高めていかないといけない。TikTokの世界ですよね」

――オープンイノベーションで協業しようとしたときに、うまく行くパターンに共通点はありますか。反対に、課題になりやすい部分はありますか。

小田「うまくいく例には共通点があるように思います。技術があって、ニーズがあって、その両方が合致しているんです。そういうときには、『できるな』と思いますよね。

しかし、自社の強みへの理解が不十分な会社も見られます。お互いの強みを明確にすることは、補完関係を明確にできるということなので、次に進みやすいんです。時には、技術があり、協業に向けた議論を進めようとしても、リソースの観点から関連するR&D(研究開発)活動が一時停止していることもあります。その際には、期待されるビジネス規模を検証しながら、再立ち上げを検討しなければならないという難しい面もあります」

――オープンイノベーションは、必ず成果が出るとは限らないのも難しいところですね。

森脇「新しい事業を一から創出するには一定の時間がかかりますが、オープンイノベーションの成果は出てきています。今後、世の中の変化が激しく、スピードがますます上がっていく中で、オープンイノベーションも、よりスピードを重視して取り組むことが重要であると考えています」

――設立当初から、Open Innovation Hubの持っている役割も変化してきているのでしょうか。

森脇「近年はスタートアップ企業が台頭してきたことで、ビジネスのスピード感も変わっています。そして、スタートアップ企業は、課題ベースで動いていることが多いですよね。『いま持っているこの技術をこうしよう』という技術オリエンテッドな考え方では、そのスピード感にはついていけない。技術をベースにしたプロジェクトも動かしつつ、『こういう課題がある。こういう課題が将来出てくる。これらの課題に対して、こうアプローチしよう』という課題オリエンテッドな考え方を取り入れていったのが、大きな変化でしょうか」

小田「社外から来た課題をベースに進めるだけでなく、我々からもニーズを出して、双方向のビジネス創出ができるように切り替えていくことにも、取り組んでいます。また、必要な技術の獲得などを目的として、START UPへの出資も積極的に行っています。この7年間で、各研究所、各事業部との連絡系統も強化されました。Open Innovation Hubを軸として、社内のアセットが必要になったときに、各所属とすぐに連携が取れるようになっています。それも7年間での変化ですね」

写真用フィルムの製造メーカーとしてその歴史をスタートさせた富士フイルムホールディングスは、2000年代の大転換機を超え、いまや写真に限らないさまざまな分野で大きなシェアを持つ、国内でも有数の存在となった。Open Innovation Hubは、課題と技術を掛け合わせることで起こる化学反応を、世の中に拡張させていこうとするスピリットを象徴する存在だ。

週刊アスキーの最新情報を購読しよう

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります