「第39回NEDOピッチ(FoodTech ver.)」レポート

植物肉だけじゃない、多彩な切り口で世界に挑む日本発フードテックスタートアップ企業たち

2021年08月27日 09時00分更新

大手企業も本腰を入れ始めた日本のフードテック市場

FinTechやEdTech、MedTechなど、いわゆるX-Techと呼ばれる数多くの新産業が注目を集めているが、その中でも食に関わる産業に新技術を適用して新たな価値を生み出そうとする、FoodTech(フードテック)に独自の視点で切り込んでいるスタートアップ企業が増えてきた。国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)とオープンイノベーション・ベンチャー創造協議会(JOIC)は、2021年6月1日にこのフードテック関連のスタートアップ企業を集めた第39回NEDOピッチ(FoodTech ver.)を開催した。

このNEDOピッチはオープンイノベーションを創出することを目的として、スタートアップ企業を集めたピッチイベントとして2015年から開催されており、アグリ・水産や安全・防災・減災など、毎回多彩なテーマでスタートアップ企業の掘り起こしを行なっている。ピッチイベントと言えばVCや起業家を集めた会場で開催されることが多いが、今回のNEDOピッチはコロナ禍による影響からすべてオンラインでの開催となった。

はじめに、Scrum Venturesにてフードテックを担当する早嶋諒氏が世界のフードテック業界の動向を解説した。

「フードテック市場が注目されるようになってきた理由のひとつに、Beyond Meatに1兆円を超える時価総額がついたりしているところがある。一方で日本の食品関連企業は売り上げは大きいのにマーケットからはあまり評価されていない。iPhoneが出た時も『日本でも作れるぜ』みたいな議論が起きたが、そういったことが食関連でも起こってしまわないよう、危機感を覚えているという印象を受けている。

日本では2020年あたりからスタートアップだけでなく大手企業も本腰を入れ始めている。コロナもあって食のサスティナビリティーが注目されるようになってきた。次世代たんぱくを考えると、まず大豆やひよこ豆などの植物性たんぱく、続いて装置産業の側面を持つ培養肉、発酵技術などが非常に盛り上がっている。また、昆虫食についても多くの企業が取り組むようになってきている。

植物性たんぱくはレッドオーシャンになりつつあるが、逆に今取り組まないとおいていかれる状況。また代替タンパクというと肉の代替を想像される方多いが大豆ライスなど日本ならではの発想が出てきている。こういった取り組みも加速し始めたのが日本のマーケットの状況。」

コオロギで持続可能なフードサイクル構築を目指す

株式会社グリラス

グリラスはコオロギを用いて、「環境にやさしいたんぱく質を供給する」、「食品ロスを解消していくこと」を目指しており、両者をあわせて持続可能なフードサイクルの構築をミッションに掲げて事業を展開している。

2025~30年頃に、世界的なたんぱく質不足が顕在化すると言われている。一方で国内だけで毎日大型トラック900台分の事業系食品ロスが発生しており、コオロギを使ってこの矛盾の解決を狙っている。昆虫は牛や豚など既存の畜産と比べて温室効果ガス排出量が少ない、水や餌の必要量が少ないなど、持続可能で環境にやさしいたんぱく資源であり、そのなかでも大量生産が可能で食味が良いコオロギに着目したという。

グリラスは自社の強みとして3つの独自技術を挙げる。ひとつ目は食品の加工工程で出る食品残渣をコオロギの餌として循環する残渣活用技術。2つ目は畜産に適したコオロギの品種改良を行なうためのゲノム編集技術。3つ目はコオロギの自動飼育を行なうシステムで、これらの技術はいずれも特許取得済みもしくは取得準備中となっている。

農業残渣および通常の食品調理過程で出る加工残渣をコオロギの餌として用いながら人の食品としてコオロギを養殖する。同時に養殖過程で出るコオロギの糞を農業用肥料として活用する。フードロスを活用して持続可能なフードサイクルを構築し、循環型の動物性たんぱく質「サーキュラーフード」を生み出すのがグリラスの事業だ。

すでに無印良品やレストラン「ANTCICADA」などでコオロギを用いた食品の販売が始まっている。さらに6月からは自社ブランド『C. TRIA(シートリア)』でクッキーとクランチの販売も開始した。先日も著名女優が昆虫食をお取り寄せで食べているという記事が流れるなど、盛り上がりを見せるフードテックベンチャーのグリラスから目が離せない。

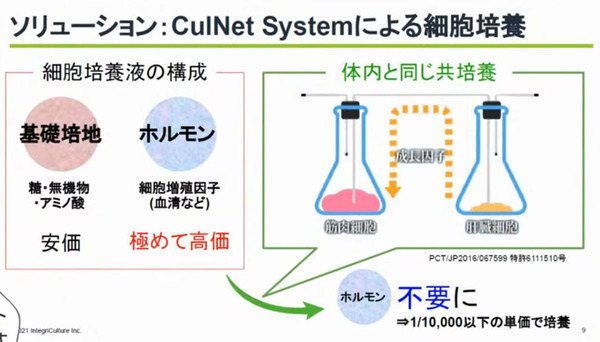

培養肉生成プラットフォームが日本の食を変える

インテグリカルチャー株式会社

インテグリカルチャーは培養肉の生成プラットフォームの開発・販売を行なっている。(培養肉を生成する)細胞農業を誰もが使えるインフラにして、食の在り方を変えていきたいと熱意を語った。

培養肉では植物原料のものが先行しているが、従来の肉と比べると油部分のサシが違うなどステーキ肉の再現が難しかったり、しゃぶしゃぶやもつ鍋に向かないなどの課題があった。そのため食文化を拡げるためには(動物の)肉そのものが必要だろうと言われている。

培養肉は牛やエビなどの動物から細胞を抽出して培養して作るものだが、従来は細胞を大規模に培養する際にコスト高や培養技術の不足などの問題が発生していた。これが同社の細胞培養プラットフォーム技術CulNet Systemを用いることにより、従来の1万分の1以下のコストでの培養を可能になる。すでに国内外の大手企業との共同研究も進んでいる。

2025年には培養肉100グラム当たりの製造コストを300円くらいまで低減できるとインテグリカルチャーは見ている。この時点でフォアグラは培養による生産の方が安くなるが、さらに2030年には牛肉でも価格競争力のあるコストで生産できるようになることを目指して開発を進めるとのことだ。安くて美味しくて環境にも良い培養肉が手軽に買える世界はもうそんな未来の話ではない。

調理ロボットで飲食店の働き方改革を全力支援する

コネクテッドロボティクス株式会社

コネクテッドロボティクスは「調理をロボットで革新する」というビジョンを掲げて、飲食店向けに様々なタイプの調理ロボットの開発・販売を行なっている。例えば蕎麦屋向けのシステムでは、蕎麦をつかんで湯切りざるに投入したり、残数を認識してトッピングのかき揚げを揚げる、画像認識によって買った蕎麦の会計をする、食べ終わった食器を洗うなど、人間がひとりいるだけで店舗運営が実現できるようになっている。

同社代表取締役の沢登氏は大学院卒業後に飲食店で働いた際に、その労働環境の過酷さを目の当たりにした。飲食業界はコロナ以前でも高い離職率やなり手不足などに悩まされてきたが、これはそもそもこの過酷な労働環境によるもので、コロナが収まってもこの問題は解決しないだろうと沢登氏は言う。そこで自分が大学で学んできたロボット技術を活かして調理のための労働力をテクノロジーで提供しようと発想した。また、細かい手順を嫌がらずに繰り返してくれるロボットは、日本食を海外に展開する際にも非常に大きな助けになってくれるだろう。

同社はロボット自体は作っておらず、汎用ロボットをコントロールするソフトウェアに強みがある。自動化が進むにつれて普及していったロボットは劇的に価格が下がってきており、それに同社のモーションコントロールソフトウェアを組み込んで狭いスペースでも人と一緒に稼働させることができるようにしている。また、産総研などと共同で機械学習によって画像認識を調理の動きに連動する研究を行なっている。例えば食器の向きを画像認識で判断することによって実環境でロボットが食器をハンドリングできるようになった。

同社のビジネスモデルはロボットをレンタルで提供し、その利用料を月額で受け取るというサブスクリプションモデルを採用している。これは、飲食業界にはロボットのような装置を何千万円も出して購入するという商習慣はないという事情に寄るところもあるが、飲食業には季節商品も多く、飲食店が求める機能が増えることもあるし、同社が考えるベストな調理ロボットを開発するために最新技術を取り入れたいと考えているためでもある。顧客に寄り添ってサービスを提供する同社のスタイルは、テクノロジーの利用があまり進んでいなかった飲食業界には大きな助けになるのではないだろうか。

飲食店で常態化する長時間労働をOEM調理で解消する

スパイスコード株式会社

レストランやチェーン店で調理されているメニューをOEM調理するセントラルキッチン「ロカルメオーダー」を提供するのがスパイスコードだ。力のあるIT企業が優れたエンジニアを雇用しているように、同社は受賞歴のある著名シェフを抱えており、レストランのこだわりの味を再現する。

飲食業界は低い労働生産性と人手不足の影響により、以前から過酷な長時間労働が常態化していた。それに加えてコロナ禍が発生したため、対策のために席数を減らしたり、ECやデリバリーへの対応や省人化などを求められている。現状でこれらをきちんと実現できている飲食店は非常に少ない。

この状況を解決するために外部のセントラルキッチンや食品工場に頼ろうとしても、ひとつの加工工場ですべてのレシピに対応できるわけではなく、複数の工場に委託するためにコミュニケーションコストが大きくなってしまう。そこで複数のセントラルキッチンや食品工場を束ねてプラットフォーム化し、その中から最適な品質・納期・価格の企業をマッチングすることによって、レストランから見て食品OEMを利用しやすい環境を提供している。

その結果、あるレストランでは定番のパスタソースをOEM化して仕込みにかかる時間を削減することにより、シェフがより生産性の高い調理に注力できるようになった。また別の居酒屋チェーンでは、通年メニューをOEM化することにより、差別化のできる季節メニューにクリエイティブ性を発揮できる環境を整えるようになった。このように料理人の働き方改革に同社のOEMセントラルキッチンを活用する企業が増えてきている。

同社の現在の収益はレストラン・チェーン店の売上から算出する手数料がベースとなっている。今後は食材の生産者から流通、食品工場など食品OEMに関わるサプライチェーン全体を最適化することによって生じるコストダウン分を収益とするビジネスモデルへの転換を目指しているという。これが実現できると、飲食店側にかかるコスト負担は大きく軽減され、安心して同社のサービスを利用できるようになる。

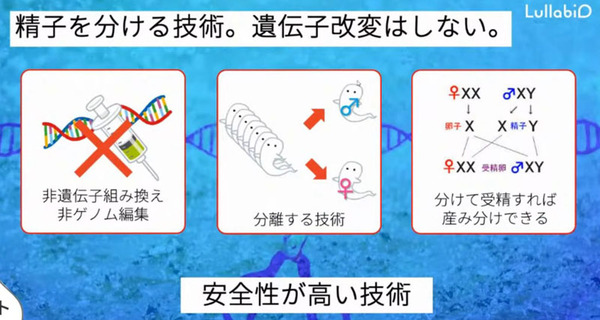

豚の雌雄産み分け技術が世界の食を救う

ルラビオ株式会社

環境問題への意識の高まりに連れて代替肉への注目が集まっているが、代替肉はまだコストが高く、特に食肉消費の拡大が見込まれる発展途上国で全面的な代替肉への乗り換えにはまだ課題が残っている。そこでルラビオはサステイナブルな食肉生産を目指して、豚の雌雄産み分け技術の開発を行なっている。

すでに牛の雌雄産み分け技術は実用化されているが、この技術は豚に適用するにはコストがかかりすぎるという課題を抱えていた。ルラビオらが開発している雌雄の分離法は試薬を用いることによってオスになる精子とメスになる精子を分離するもので、高額な装置は不要で大量生産が可能であるだけでなく、遺伝子の改変を行なわない安全性の高いものとなっている。

この技術を使って豚の雌雄産み分けが実現できると、養豚業で重要な肉豚を生む種豚(母豚)の生産が効率よくできるようになる。世界最大の豚の生産国である中国では、2018年に発生したアフリカ豚熱の影響により、2019年の豚の生産頭数は前年の3分の2程度になり、現在もまだその影響から完全に回復していない。種豚の効率的な生産は、伝染病からの豚生産回復促進に役立つ。

また、種豚だけでなく肉豚の生産においても、去勢が不要でアニマルウェルフェアの観点から望ましいメスを生産するか、成長が早く餌の消費が少ないため環境に優しいオスを生産するか、養豚業者が決定することができるようになる。結果、消費者は意識せずともサステナブルミートを消費することになる。

豚の産み分け技術はまだ競合となる技術はまだ存在しておらず、完全なブルーオーシャン状態とのこと。世界の養豚におけるデファクトスタンダードを目指すルラビオに期待したい。

今回のNEDOピッチではフードテックをテーマに昆虫食、培養肉の生産プラットフォーム、調理ロボット、調理OEMプラットフォーム、豚の産み分け技術と、極めて多彩なスタートアップ企業が集まり、非常に注目度の高いピッチイベントとなった。

週刊アスキーの最新情報を購読しよう

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります