第41回

重症患者の重症度をスマホでリアルタイムにチェックできるシステム「iBSEN」を提供

「防ぎ得た急変なくしたい」現場における情報共有の課題を解決するCROSS SYNC

2021年07月27日 09時00分更新

株式会社CROSS SYNCは、横浜市立大学附属病院の高木 俊介医師が設立した同大学発の医療系ベンチャーである。重症患者の重症度を常時システム上で解析し、スマホでリアルタイムにチェックできるシステム「iBSEN(イプセン)」を通じて、重症患者の治療を行う急性期現場におけるデジタル化を進めようとしている。今回、同社代表である高木氏に、iBSENの現状について話を伺った。

重症患者を「防ぎ得た急変」から救う情報共有システムiBSEN

現役の集中治療専門医でもある高木氏は、これまでに多くの重症患者を治療し、救ってきた。しかし、集中治療現場は専門医の人手不足が深刻で、防ぎ得た急変の事例は後を絶たない。そうしたケースを少しでも減らすために、同社を立ち上げたと高木氏は語る。

「研修医の時に担当した患者さんが術後に急変し、心筋梗塞で亡くなってしまった。今思えばその予兆を本人は感じていたかもしれないが、現場では誰も防ぐことができなかった。卒業後、救急や集中治療の道に進み、そうした患者さんを救えるような医師になりたいと思い働いてきたが、20年経った今でも医療現場はリソースが足りず、いつ容体が急変するかわからない患者さんを十分にケアできていない現状にある。医療データをもっと利活用すれば、より早く異変を察知でき、治療介入も早めることができる、という思いで、多職種チームから成るCROSS SYNCを立ち上げた」

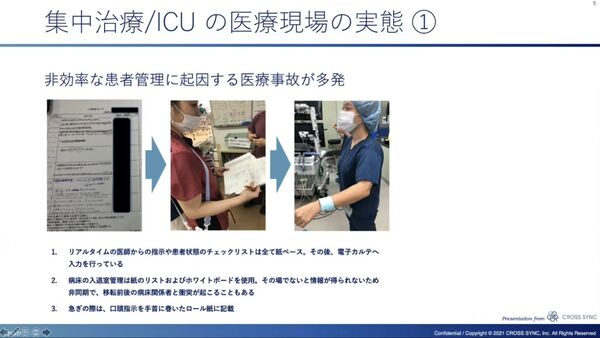

同社が担う領域は、コロナ禍でも重要な役割を担う集中治療の現場である。「防ぎ得た急変」を減らすためには、医療従事者の負担を軽減し、患者ケアにより集中できる現場づくりが必要であり、ICTによる医療現場の働き方改革は避けて通ることができない。

「高齢者が多い日本の場合、ICUの需要は増えており、集中治療専門医にはさらに増して負担がかかっていく。しかし、現場は未だにアナログな世界で、改善すべき部分がたくさんある」と高木氏は分析する。

「ベテラン看護師や医師でないと、異変に気付けないケースも多い。今日の医療現場では、看護師さんが患者さんのそばで一人一人を見ていくが、ずっと見続けられるわけではない。また、個々の経験や知識によらない仕組みを作っていかなければならないと考えた」

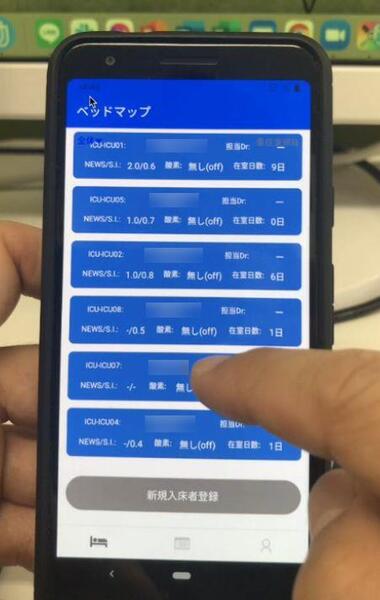

開発されたのが、ICU内のデータを利活用し、情報共有するシステムiBSENだ。ベッドサイドのモニターと患者の画像を(院内)サーバーに集め、そこで(データ分析)アルゴリズムによる処理にかけスマホに共有する。通常の医師や看護師による巡回だと重症度スコアを1日数回しかつけていないのに対し、システムを入れることで常時モニタリングできるという。

「患者さんの具合が改善傾向なのか悪化傾向なのかが一目でわかる。そうすることで、医療者もどの人を優先的に見ていけばいいかがわかる。さらにICUの限られたベッドをどのようにリソース配分すればいいという判断基準にできるようになる」

医療情報という極めてプライバシー度の高い情報を扱うため、システム開発も通常の開発にはない難しさがあり、かなり苦労したという。

「これまで大学の医師として大企業を含め共同研究開発をしてきたが、自分自身もビジネスのことが良くわかっていなくて、単なる研究者という立ち位置で関わっているだけでは良いものが作れなかった。企業側からすれば売れるものの開発につなげたいと考える一方で、研究者側はただ研究開発がしたいというだけ。

なかなか同じ言語で話せておらず、今思えばこちら側の伝え方も悪く、お互いのコミュニケーションが不足していた。iBSENの取り組みでは、医師側の目線で何が本当に必要なのかをエンジニアらと密に話し合い、そのようなコミュニケーションの壁を取り払っていった」

また、高木氏は学会活動を通じて、iBSENのようなソリューションが今後の遠隔医療や集中治療に必要だという啓蒙活動も進めている。たとえば、今は院外にいる医師に対して現場の看護師が患者対応の相談をする場合、患者状態を電話で伝えることが多い。口頭のみで患者状態を伝えることは経験を積んだ看護師でも非常に難しく、また、経験によって何をポイントとして伝えるかに違いが生じる。そういった情報をビジュアル化して共通フォーマットで伝えることのできる基盤としてiBSENを提供することをCROSS SYNCは目指している。

iBSENが実現する医療のDX化

iBSENは、患者の生体情報や画像データを解析して重症度を判定し、どの患者に対して速やかに介入すべきかを判定する。システムの判定結果はスマートフォンやタブレットに表示され、院内のどこにいてもリアルタイムの様子がわかる仕組みになっている。従来であればベッドサイドに行かないと様子を見れなかったものが、院内ネットワークがつながっているところならば、どこであっても状況確認ができるようになっている。

「現在は、iBSENを横浜市立大学附属病院で実証的に動かし始めている。今までは生体情報モニターの情報や患者さんの画像は別々に表示していて、みんなで共有する仕組みはなかった。これをどうすれば医療従事者が使いやすいようにできるかを、現場と一体になってUI/UXの検証しているところで、最終的に2022年1月くらいに製品化ができるような形で開発を進めている」

病院内で利用されているモニタリング機器から得られたデータをAIによって分析し、今後は容態急変を予測するアルゴリズムも組み込む。「我々が元々やりたいのは、重症度のスコアリングや、トリアージをしていくための予測モデルを載せるプラットフォームを作ること。単純なデータを共有するだけでなく、アルゴリズムを作ってそれを医療の発展のために医療業界全体で共有する。そんな仕組みを考えている」

実際のスマホの画面は以下のようになっている。医師が通常使用しているモニタリング機器のデータをきれいに整形して表示でき、また、その時点での患者のデータだけでなく、重症度のデータを時系列でグラフ化するなど、ITに不慣れな医療従事者にとっても見やすい・使いやすいUI/UXとなるように設計を進めている。

「スタートは院内でのみ動かすが、その先は遠隔医療にも対応して院外からのアクセスや他の病院の複数の患者も併せてみんなで見ていく。情報量が増えれば精度も上がってくるので、いろんな施設に同じものを入れていきたい」

なおiBSENはまだ横浜市立大学附属病院で検証中のプロトタイプであり、同時に重症度のスコアリングや容態変化の予測モデルの研究を行なっており、これは随時組み込んでいく予定だ。

「最終的には医師が判断を行なうが、部分的な診断の半自動化をまず行なえるよう開発を進めている。その前段階として自動的に重症の患者、症状が落ち着いている患者がわかるような仕組みを検討している。現状の医療体制では、医療現場にいるすべての患者を常時監視しているわけではなく、看護師や医師がラウンドして初めて気づく。そこをキャッチアップしてくれるような仕組みを作りたい。そうすることによって”防ぎ得た急変”をなくしていきたい」

週刊アスキーの最新情報を購読しよう

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります