RINK公開フォーラム2020「デジタルテクノロジーと再生医療のコラボレーション」レポート

ゲノム構築からAIコラボまで 再生医療の現場から見たデジタルテクノロジーとの未来

2021年02月12日 20時30分更新

かながわ再生・細胞医療産業化ネットワーク(RINK)は12月9日、RINK公開フォーラム2020「デジタルテクノロジーと再生医療のコラボレーション」をオンラインで開催した。

RINKは再生・細胞医療の産業化拠点として2016年に設立された団体。神奈川県の委託事業として、株式会社ケイエスピーが設立時より事務局を務めている。拠点となる川崎市のライフイノベーションセンター入居企業を中心に、再生・細胞医療に関連する業界団体・機関や企業・アカデミアなど多様な主体が参加・連携し、産業化を加速させることを目的として活動を行なっている。

本イベントはRINKが主催する初の対談形式によるイベント。基調講演と3つのセッションで構成され、スタートアップや研究者らが登壇し、再生医療におけるデジタル領域でのコラボレーション可能性や再生医療産業の未来について語り合われた。

デジタルテクノロジーには期待することしかない

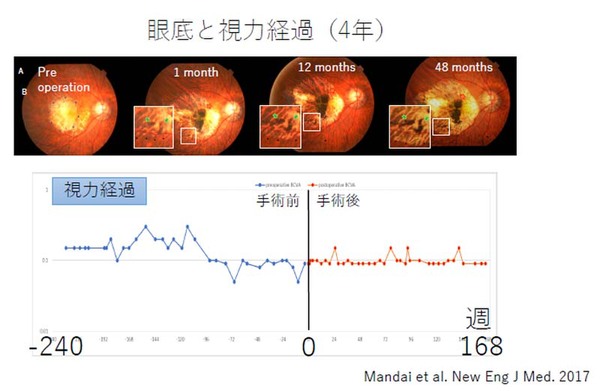

RINKの活動を紹介するオープニングに続いて、株式会社ビジョンケア代表取締役社長の高橋 政代氏による「デジタルテクノロジーに期待すること」と題した基調講演が行なわれた。

高橋氏は2017年3月にビジョンケアを設立。再生医療実用化のための研究開発促進事業を行なっており、拠点とする神戸アイセンターの最高技術顧問も同氏は担当している。デジタルロービジョンケアや網膜再生医療に向けて、基礎研究から臨床応用、治療、リハビリまで多角的に取り組んでいる。

眼科治療はすでに検査がデジタライズされ、バイオインフォテレマティクス(生命科学と情報科学、情報工学が融合した学問分野)の応用も進んでいる。アイセンターでも課題解決のために遺伝子治療やAI、ロボティクスなどあらゆる手段を用いているが、それらの技術が思わぬところで融合することもあると高橋氏。

細胞を作って行なう治療に加え、疾患原因を探って疾患の概念そのものを変えていくのも課題のひとつで、そこでは新しい検査技術が求められる。また、再生医療に必要な細胞製造は”匠の技”が求められていたが、実験を行なうヒト型汎用ロボット「まほろ」とAIソフトウェアを組み合わせることで、治療の前段階の時間短縮につながっている。

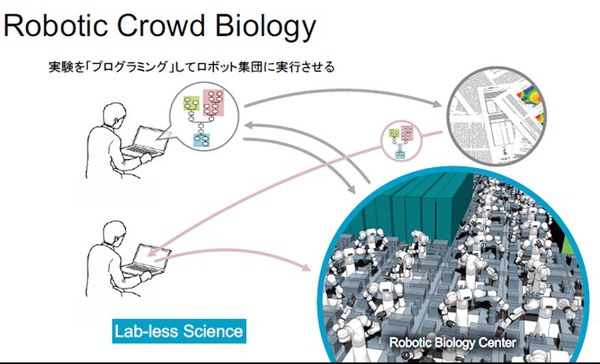

神戸アイセンターにはバイオロジーそのものの改革を目指すスタートアップも所属しており、「あらゆる分野でデジタルテクノロジーには期待することしかない」と高橋氏は言う。上述したAIロボットにおける実験プロジェクトでは、プログラミングした実験を再現性のある複数のロボットに実行させる「Robotic Crowd Biology」構想もあるという。ラボを必要とせずリモートで実験ができることや、研究者が過酷な実験作業から解放され、人間は結果の解釈などの部分に注力できるメリットが見えているという。

ゲノム合成は可能、この先は何を作るかデザインの勝負

次に「バイオ産業革命のためのプラットフォーム」と題したセッションでは、ゲノム編集や構築に関わる最新の動きが研究開発だけでなく、ビジネスの視点からも紹介された。

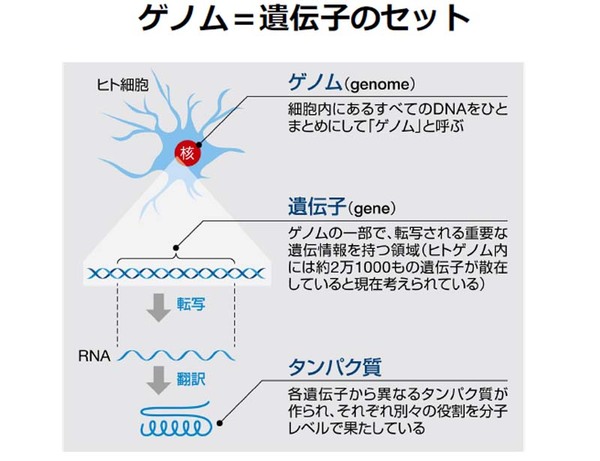

東京工業大学 生命理工学院の准教授で株式会社LogomixのCEOを務める相澤 康則氏は、現在進行中のゲノムテクノロジー革命について、全ゲノム合成など従来できなかったことが考えられるようになっていると話す。

相澤氏いわく「ゲノムとは遺伝子のセットであり、コンピューターに即して説明するなら、ゲノムとは『情報と物質を変換するOS(オペレーションシステム)』のようなものであるが、人工ゲノムから生み出される人工細胞は、コンピューターでは不可能な『情報と物質の変換』を可能にする画期的なインターフェースとなる」という。

現在、この新しいバイオインターフェイス開発ともいえる、ゲノムを自由自在に設計構築できる未来に向けたゲノム構築技術(Genome Architecturing Platform)が登場し始めているという。

ゲノム構築は、昨年ノーベル賞を受賞したゲノム編集をさらに拡張した技術だ。「建築に例えると、ゲノム編集は所詮リフォームであり、ゲノムのごく一部を改変するにすぎない。ゲノム構築は更地から設計して、同じ建材からまったく新しい建物を作るイメージ。ゲノムOSの仕組みを解き明かし、ゲノムを自由自在に作れるようになれば、食品や素材、薬やエネルギー源など、地球環境にやさしいモノやコトを作ることができるようになる。IT革命に続く第5次産業革命のプラットフォームとなる」(相澤氏)

それらを進める2つの国際コンソーシアムも進行中だ。産業上で有効な酵母ゲノムの全合成を目指す「Sc 2.0(酵母ゲノム全合成)」は産業上で有用な人工酵母を2021年に完成させる予定だ。また、ゲノム構築に必要な技術革新を国際連携で推進する「Genome Project-write(GPライト)」には相澤氏を中心に日本も参画しており、次世代の合成生物学産業におけるオープンイノベーションの土壌となるような注目すべき動きをみせているという。

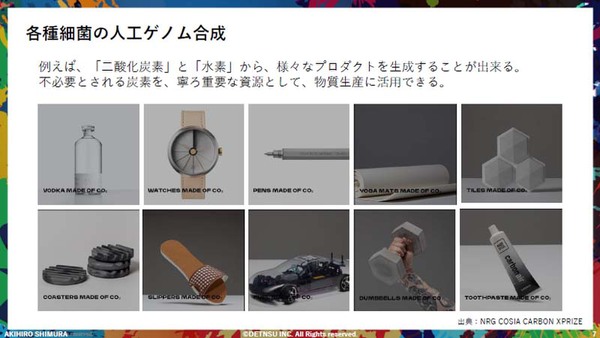

相澤氏に続いては、株式会社電通のゼネラルマネージャーであり、Smartcell & Designのビジネスディレクターを務めゲノム構築のプロジェクト推進する志村 彰洋氏が登場。

志村氏は、産業微生物のゲノム構築を推進する国内初の産学連携プロジェクト「細菌ゲノムアーキテクト(BGA)プロジェクト」を展開。非専門家でありながらゲノム構築に取り組む理由として、DX(デジタルトランスフォーメーション)とバイオファーストが当たり前の時代になり、従来なかった特徴を有した新たなものづくりであるスマートセルインダストリーが世界中で普及に向かっていることを挙げた。

ゲノムをインダストリー(産業)と融合することでビジネス的な側面から新しい可能性を考えようというワークショップ「GENOME THINKING(ゲノムシンキング)」なども実施。編集を超えて一気に構築までが行なわれる未来を見据えて、事業会社と取り組みを進めている。

すでにゲノム構築は現実のものであり、産業微生物の全ゲノム人工合成による物質生産を目指すプロジェクトのほか、細菌の人工ゲノム合成では、二酸化炭素や水素から新たなプロダクトを生成でき、物質生産に応用できる可能性も見えているという。

「酵母ゲノム全生成やゲノム人工合成は可能になり、この先は何を作るかデザインの勝負が面白くなっている」と相澤氏。今年1月に発足した東工大合成バイオファウンドリーは、バイオステーションやロボットを導入しており、今後は合成バイオ自動化を試行錯誤する新しい合成生物学の機器を開発するなど産学連携の場に、神奈川にバイオ産業文化を作りたいと話す。

安定供給という再生医療の産業化で活きるAI活用

ここからのセッションでは、再生医療とデジタルの両サイドのスタートアップがコラボ対談を行なった。「産業としての再生医療にAIができること」と題し、株式会社セルファイバ代表取締役の安達亜希氏・同取締役の星谷英寿氏と、Search Space株式会社(以下、サーチスペース)CEOである後藤良輔氏が登壇。産業の視点からAIがどう貢献できるかディスカッションした。

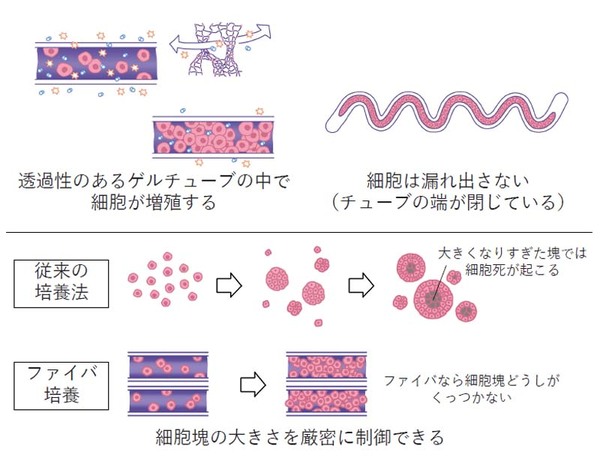

セルファイバは、高品質な細胞の工業的製造により細胞製品の普及実現を事業目標にしている。ひも状の細胞塊を形成する世界初の技術「細胞ファイバ」がコア技術であり、2020年11月には物質生産技術の構築において東洋紡との共同研究を発表した。

細胞ファイバ技術は、細胞塊の大きさを厳密に制御することにより高品質な細胞を効率よく生産できるうえ、さまざまな既存の培養システムに適用できる。細胞医薬品を開発する製薬企業やバイオテックにプロセス開発のライセンスを販売するビジネスモデルで、iPSC・MSC等の再生医療等製品の製造技術を開発するパートナーを募集している。

一方デジタル側として登壇したサーチスペースは、人間中心設計とAIデータ分析を特長とし、デザインシンキングを取り入れアレンジした製品開発に応用している。AIプロダクト実装では課題発見からスタートし、異常検知のモニタリングやAI構築ツールの開発など、医療現場などに向けた製品化を進めている。

対談では、”生きた製品”である細胞のステータス判断の重要性が語り合われた。

さまざまなセンサーを駆使してリアルタイムで情報を得ることで、細胞がどのような状態かを知ることは製造において非常に重要だ。しかし、例えば100種類以上のデータを秒単位で取得するとなると膨大なデータ量となり、さらに、最終的な製造段階で同じことを実施する場合、重要なデータの選別が必要になる。そのようなセレクションについては、探索とステータス確認においてAI活用の可能性があり、AIを使ってより早く状態をわかるようにすると、いずれそのアルゴリズムやデータセット自体にも価値が出てくるという。

また再生医療でいえば、製造・診断・工程管理といった複雑な部品などの仕分けや流通までも含めたコントロールが求められる。

細胞というのは複雑な部品が組み合わさっている「製品」であるため、製造プロセスのスケーラビリティ、機能発揮がよりフォーカスされるべき現状がある。「1億円かかるような遺伝子治療ではサプライチェーンにおける小さなミスが膨大な損失になるため、安定供給のための準備が大事だ」と星谷氏はコメント。後藤氏からは「膨大なデータを調整する前段階で、小さなデータをサンプルとしてAIで試していけるところが再生医療では多いのではないか」と、お互いの技術に関する議論が交わされた。

「研究開発」におけるAIの役割とは

最後のセッションは「再生医療の研究開発でAIができること」と題し、心不全向けの細胞医薬品を開発する株式会社メトセラ代表取締役 野上 健一氏と、エピストラ株式会社CEO小澤 陽介氏が登壇し、「研究開発」におけるAIの役割などがディスカッションされた。

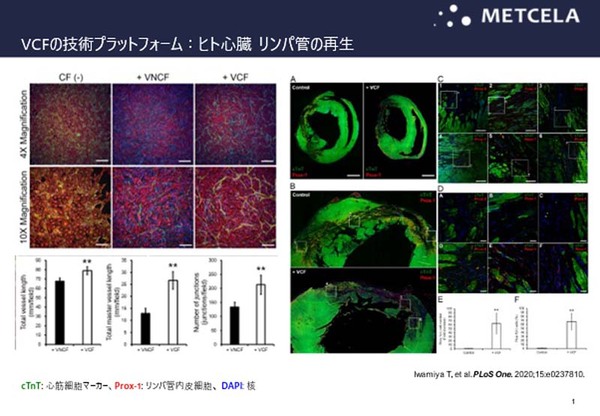

メトセラは2016年設立の心臓の再生医療に取り組むスタートアップ。ヒト心臓の再生を促す線維芽細胞群(VCAM-1-positive Cardiac Fibroblast, “VCF”)技術の開発を行なっている。試験管内や動物実験での心筋細胞の増殖確認も進められており、将来はヒトの細胞を用いた新しい再生医療等製品の提供を目指している。

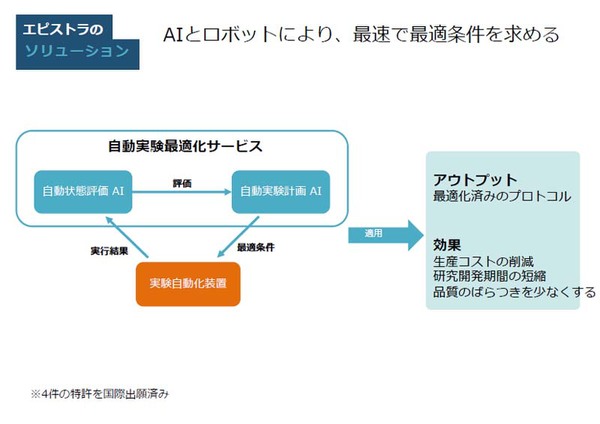

エピストラは2018年4月に設立され、基調講演に登壇した高橋氏らがアドバイザーに参加している。AIとロボットを組み合わせ、サイエンス自体を自律的に行なわせるような研究室自体のクラウド化に取り組んでいる。

進められている事例では、熟練研究者の”匠の技”に頼るiPS細胞の分化誘導の効率アップを目指し、再生医療の実験をロボットでシミュレートするプロトコル(実験における一連の流れ)の自動最適化に取り組んでいる。同じ細胞からiPS細胞を多く取り出すのに、数年かかるところを半年にするプロトコルを発見しているという。

小澤氏の説明に対して野上氏からは、各作業者のクセが培養最適化における変数になってしまうことが悩ましく、そのクセをうまく学び取れるようなデータポイントがあるとより良いのではないかとコメント。小澤氏からとしても、それをなんとかしようとする動きとして、大手企業も含めたコンソーシアムを通じてシステムを開発しようとしているという。またJSTの未来社会でもラボ自動化において、国からの研究予算獲得の動きもあるという。

「(潤沢な研究予算を持たない)スタートアップも含めて取り組めるように、うまい枠組みが作れるようになればいい。(AI×ロボティクスによって研究や事業のスケールアップを早められるなら、)直接的な費用とは異なる形で、例えばストックオプションのような仕組みなどもありうるのではないか。みんなが高橋政代先生のようになれるわけではないので」(小澤氏)

AIとロボティクスを活用した開発は、ラボや会社のスケールに関わらず再生医療の発展に向けた大きな課題になっていることから、再生医療における装置メーカーやスタートアップ自身も協力して開発に取り組む可能性について語られた。「そうすればいろいろ実験ができ、成果をスタートアップも活用させていただける。カスタムメイドの資金がなければ、数社で共同提案するなどできればいいと思っている」(野上氏)

司会として参加した、装置メーカー側である大阪サニタリーの柿崎良哉氏は「メーカーの人間としておっしゃる通りで、その夢を見ている。従来の業界におけるバイアスで考えると実現できないため、新しいアプローチでチャレンジしていくことが重要」だとこれに応えた。

野上氏は「占有スペースの小さな培養装置は今後の再生医療の産業化を加速するもので、AIで取られたデータや技術の活用が出来ればさらによい。そのような装置ができればうれしいし、実際欲しい。産業医療の再生化のためにもぜひ多くの方たちと一緒にやりたい」と参加者にメッセージを送った。

・

全プログラムの最後に、RINKの代表幹事である大阪サニタリー株式会社の柿崎良哉氏は「デジタルテクノロジーは10年前から様変わりしている。スモールなスタートアップでも成果が出せるようになったところがあり、さまざまなプラットフォームを使って再生医療のスタートアップ誕生につなげてほしい」とコメントし、イベントを締め括った。

週刊アスキーの最新情報を購読しよう

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります