都市のデータを使ってまちの課題を解決する 国土交通省開催の3D都市モデル活用のアイデアソンレポート

2021年02月10日 11時30分更新

アイデアソンを通して、オープンデータに必要な活用目的を探る

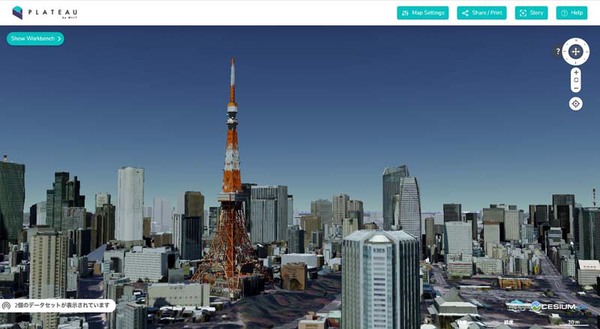

プロジェクト・プラトーは、国土交通省が中心となり、民間事業者の力も借りながら、国内約50都市の3D都市モデル整備を目指している。「CityGML」という国際標準形式で作成されたオープンデータによって、自治体や民間、大学等での活用が狙われているのも大きな特徴だ。

活用方法の模索として、通信キャリアやデベロッパーなどの協力を得ながら実証実験も始まっている。そうした行政サイドからの働きかけだけではなく、より広く活用アイデアを募集しようと企画されたのが、今回のアイデアソン・ハッカソンだ。

「アイデアソン・ハッカソンを開催する最大の目的は、CityGMLへの理解を広めることです。データ構造を理解して、CityGMLをハンドリングできる人が少しでも増えてほしいですね」と語るのは、主催者である国土交通省 都市局 都市政策課の内山 裕弥氏。

CityGMLは3D都市モデルの国際標準として策定されたデータ形式で、建物の形状などの「ジオメトリ情報」だけではなく、建物の名称や用途、建築年などの「セマンティクス情報」を含んでいるのが大きな特徴だ。ビルにとどまらず、道路や橋梁、地下配管なども含めて属性情報を付加できるため、見た目の再現だけではなく、都市機能そのものがデジタル空間上に再現できる。アイデアソン・ハッカソンでも、CityGMLの特徴である属性情報をいかにうまく使えるかが、注目されている。

使用するデータは、他の都市に先駆けて整備された東京23区の3D都市モデル。地方都市などと比較すると東京が持つ社会課題には特殊性があるものの、ことデータ活用という観点では東京から地方都市に援用できる視点が多くあるはずだと内山氏は言う。

「デジタル化、データ活用、ソリューション開発という観点では、多くの都市に共通する課題があると考えています。その前提に立ってみると、東京23区は高層ビルが建ち並ぶエリアもあれば、住宅街もあり、多様性に富んでいます。多くの都市の特徴を兼ね備えていると言っていいでしょう。東京をまず実証の場として使い、そこで生まれたアイデアをローカルな課題に展開していければ理想的です」(内山氏)

他のエリアへの展開だけではなく、3D都市モデルに必要なデータを探る意図も、このアイデアソン・ハッカソンには含まれている。参加チームはそれぞれのアイデアを実現するために、3D都市モデル以外のモデルやデータを組み合わせて活用する可能性がある。裏を返せば、その情報は需要があるのに現在の3D都市モデルには現在含まれていない情報ということになる。需要の高い情報を吸収できれば、より使いやすいデータに育てていくことができる。

また、今回のような3D都市モデルを使った都市のデジタルツインは、将来のスマートシティの在り方にもつながっている。プロジェクト・プラトーの一員である株式会社日建設計総合研究所の主任研究員、藤田 朗氏は、都市構造をより高い解像度で捉えるために適した手段のひとつとして3D都市モデルを見ているという。

「実際に都市をつくっていくためには、都市全体を俯瞰する視点だけではなく、人間のスケールに近い視点を持つことが重要です。CityGMLなら、そこに暮らす人、行き来する人のレベルの解像度で都市を捉えることができます」(藤田氏)

スマートシティ・スーパーシティという言葉はあるが、単純な要素技術を提案しただけでは、都市の魅力がどう変わるのか、またそこに住む人がどのような生き甲斐を得られるのかといった部分は見えてこない。生活者から望まれるスマートシティが実装されるためには、都市の魅力そのものに迫るブレイクスルーが必要であり、本ハッカソンはそれを探るきっかけとしても期待されている。

当日は、これらの期待を超える形で、アイデアソンではさまざまなチームから3D都市モデルを活用した多彩なプレゼンが展開された。

受賞チームを発表、この先はチームを増強しつつハッカソンへ!

参加者約80名、学生、エンジニア、建築経験者など多様な顔ぶれで形成された14チームの中から見事上位入賞を果たしたのは、以下のチームだ。

| グランプリ | しゃきるとん★せな |

| 準グランプリ | TOKYOサバイバル |

| 審査員奨励賞 | GOLGOs |

| オーディエンス賞 | しゃきるとん★せな |

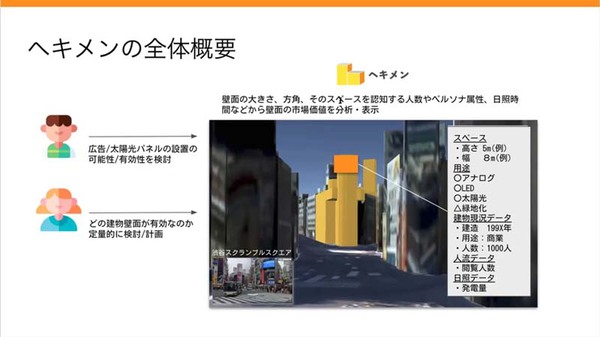

グランプリとオーディエンス賞のダブル受賞を果たした「しゃきるとん★せな」チームは、「ヘキメン」を提案した。

既存の2次元地図とは違い3D都市モデルであることを活かし、建物の壁面活用を訴える。CityGMLと人流データを組み合わせて広告価値を推計したり、日照データと組み合わせて太陽光発電の可能性を推計したりするアイデアだ。3Dモデルなので道路にいる人の視界から見える表示パネルの位置も推測できる。そこに効果的な表示を行なうことで、災害時の避難誘導にも役立てるのではという発表だった。

「データが3Dになれば立体部分である壁面の価値が高まるのではないか」という発想が審査員、参加者全員の興味をさらった。チームリーダーの鈴木さんは「異なるバックボーンを持つメンバーと議論する過程で、始まる前には考えてもいなかった面白いアイデアが生まれました」と語ってくれた。

準グランプリを受賞したTOKYOサバイバルは、東京を舞台にしたサバイバルゲームを提案した。

3D都市モデルがあれば、地震や津波といった自然災害をはじめ、火災などの人的災害もシミュレーションできる。だがこうしたデータをもとに災害時対応マニュアルを作っても、一度見て終わってしまうことが多いので、継続的に災害対策を意識してもらえるゲームにしようというアイデアだ。

秀逸なのは、決まったイベントだけではなく突発的なイベントを用意するという点だ。たとえば通勤中に急に津波が発生し、想定される浸水域よりも高い場所に避難しなければならない、といったイベントが想定されるという。

チームリーダーの奈良さんは「プラトーの3D都市モデルには有益な属性データが多数組み込まれていて、その活用方法について楽しくアイデアを出し合うことができました」と感想を寄せてくれた。

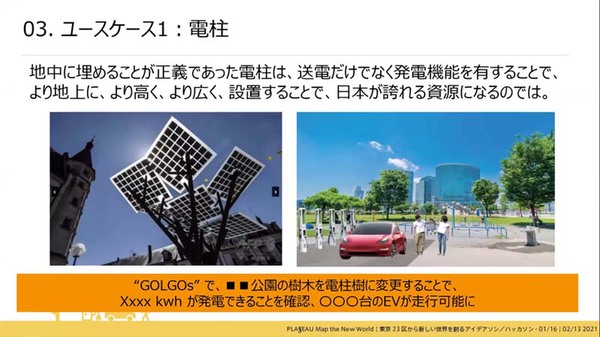

審査員奨励賞を受賞したGOLGOsは、ビルの壁面と電柱、街路樹を太陽光発電施設にするという面白いアイデアを提案してきた。

3Dモデルであるため壁面を活用できる発想は、上述したチーム「しゃきるとん★せな」と似ている。違うのは、発電に特化している点だ。

政府は、2030年までにガソリン車の販売を禁止する方針を打ち出している。その時代の都市のエネルギーを支えるのは、太陽光発電になるだろうという構想がベースにある。着眼点の面白さで評価されたのは、現在残っている電柱をあえて残し、そこに太陽光パネルを展開させることで「電柱樹」として発電に使うという発想だ。地中に電線を配置せず空中に電線を配置する方法は景観を損なうなどマイナスイメージで語られがちだが、そうした日本ならではの景色をポジティブに捉える形となっている。

リーダーの土井さんは「バックグラウンドの違う方々の想いがこもったアイデアを聞けてよい刺激になりました。ハッカソンもがんばります」とコメントしてくれた。

そのほかのチーム発表は以下のとおり。これらのアイデアが2月に開催されるハッカソンで大きく化ける可能性もある。はたしてハッカソンイベントを制すのはどのチームなのか。アイデアソンで優秀な結果を残したチームに期待を寄せつつ、技術的な実装能力で下剋上を果たすチームを見たいという気持ちも抑えきれない。

チーム「S3DGs」は、「S3DGs三方よしマップ」のアイデアをプレゼンテーション。各地で行なわれている3DGsに向けた取り組みをマップに落とし込んで、それぞれの活動を連携させていきたいという。また3D都市モデルを使って日陰マップを作り、流体力学の計算から得られるビル風データと組み合わせてクールスポットを可視化する。

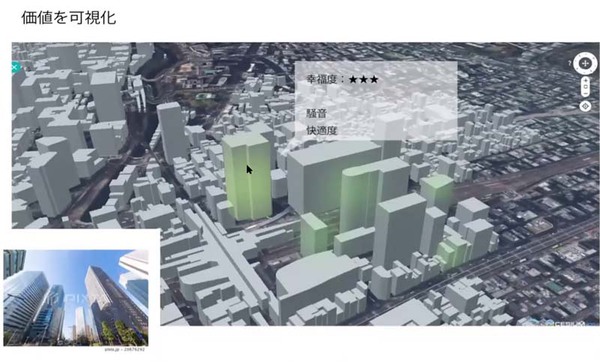

「3D都市モデルデータとクルマのCGデータで実現したい未来のMaaSサービス」を発表したのは、チーム「しながわハートフル」。街とクルマのデータを使ったクルマのデータを使って、実際に街に住む人たちが恩恵を得る仕組みだ。プラトーのデータに加えて、コネクテッド化が進むクルマからの情報を活用して住みやすさを可視化していく。

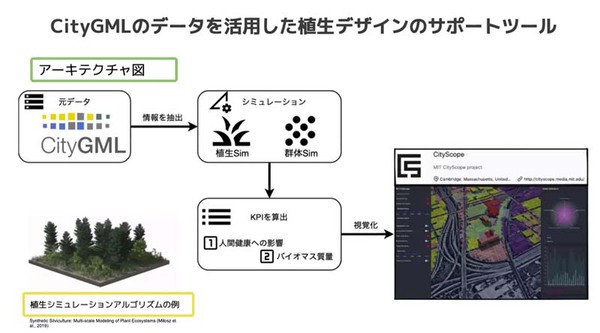

チーム「Supra Dynamism」は、「都市空間における生態系デザインのためのサポートツール」を提案。砂漠をグリーン化する理論を都市に応用して、都市を緑化する。それもそれぞれのスポット単位で見るのではなく、都市内の生態系同士の接続性を担保するため、俯瞰的な都市計画が必要だ。こうした生態系のデザインツールは今はないが、3D都市モデルを使えば実現できるのではないかというアイデアだ。

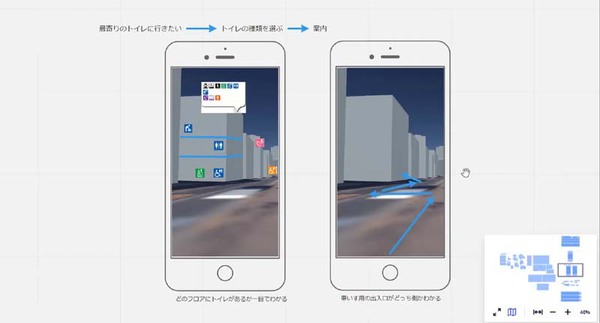

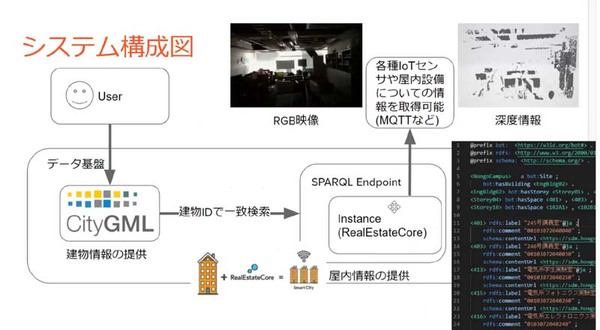

「良いラボ」が発表したのは、「街・建物と屋内情報を繋ぐデータ基盤の開発」だ。Building Topology Ontologyなどを使って、現状のCityGMLを補うアイデアだ。IoTデータなどを使って、屋内情報を充実させる。例えば大学のキャンパスマップとキャンパス内の混雑情報を組み合わせれば、三密対策ができる。工場のIoTと組み合わせれば、複数の工場を離れた場所から一元管理できるようになるという。

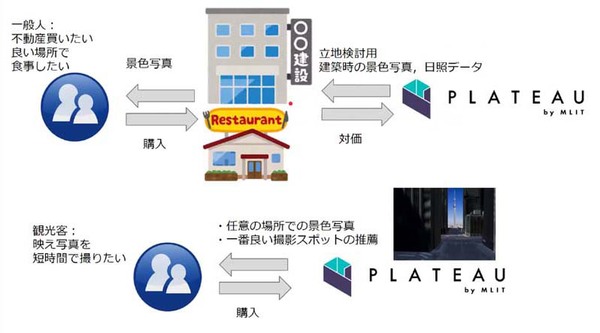

「影の功労者」は、立地映えという着眼点から「景色シミュレータ」を発表。飲食店を予約する際、いまはネットで店舗情報やマップ、外観写真を検索するが、「景色がいいレストランを予約したい」という場合には外観だけでは物足りない。これは飲食店用の不動産を探す経営者も同様だ。3D都市モデルを使ってその場所から見える景色をCG化すれば、選択する際の助けになる。同様の技術を使って、旅行者に向けてSNS映えする撮影スポットの提案なども行なう。

「チームLIT」は、「ほしい情報を的確に得られる新しい生活様式の第一歩」と題して、3D都市モデルとXRプラットフォームを掛け合わせる提案を行なった。3Dであることを活かして、コンテンツを立体的な情報として構築する。ARビューワーを使うと、実際の建物上に飲食店情報などが表示される。既存アプリとの最大の違いは、公的なプラットフォームとして使えることと、配置したコンテンツにレストラン予約サイトなど多様なサービスを紐付けできることだ。

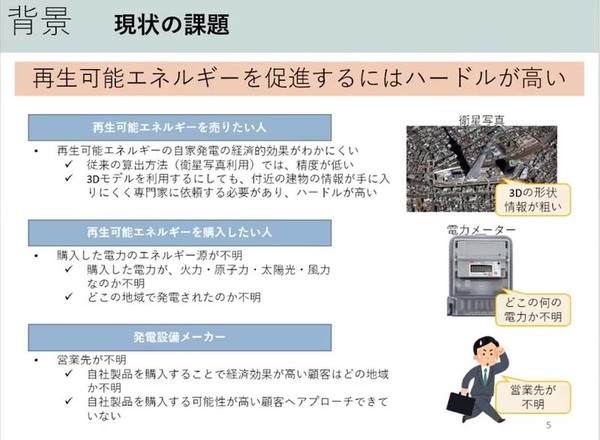

「再生可能エネルギーのポテンシャルの可視化、売買が可能なマーケットプレイスの創出」について発表したのは、チーム「Cloud9」。3D都市モデルを使い、太陽光や風力など再生可能エネルギーの発電量をシミュレーションする。衛星写真を利用する従来手法よりも高精度に試算できることが特徴だ。設置前に自家発電の経済効果がわかり、再生エネルギーを促進できるとした。

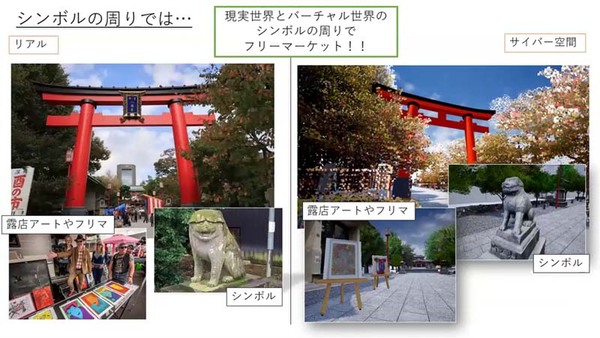

「#A8WELL11」は、リアルとバーチャルのフリーマーケットをつなぐ「バーチャルフリーマーケット」を提案。都市の各地にシンボルを配置し、ユーザーはARビューワーでこれを見つける。シンボルの近くに行くと、オンラインでもオフラインでもフリーマーケットが行なわれているという仕組みだ。イベントが盛り上がれば盛り上がるほど、AR空間内のシンボルが大きくなり、見つけてもらいやすくなる。

「チームRTG」は、東京をまるごとゲームの舞台にするプラットフォーム「REAL TOKYO GAME」を発表。ゲームそのものを作るのではなく、ゲームをつくるためのプラットフォームとして東京のリアルなデータを使おうというアイデア。実在する街で楽しめるレースゲームやシューティングゲーム、または実際に街を歩きながら遊ぶ謎解きゲームなど、ゲームクリエイターの創造力をかき立てるプラットフォームだ。

週刊アスキーの最新情報を購読しよう

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります