第11回 豊洲の港から presents NTTデータ グローバルオープンイノベーションコンテスト(前編)

不注意運転を検知する運転手監視システムなど登場 第11回 豊洲の港から日本選考会

2021年01月26日 09時00分更新

2020年10月28日、第11回 豊洲の港から presents NTTデータ グローバルオープンイノベーションコンテストの日本選考会が行なわれた。今年は13ヵ国で選考会が開催され、各地域での表彰企業は2021年1月29日に開催されるグランドフィナーレへ出場することになる。今年は新型コロナウイルスの影響でオンライン開催となった。

今回のコンテストの応募テーマは3つ。情報通信技術など最先端技術を活用し、都市が抱える社会課題の解決に向けた提案を募集する「Smart City」、医療屋健康維持、公衆衛生に関する画期的な提案を募集する「Digital Healthcare」、中長期的に進展する可能性のアル先進技術を用いた破壊的イノベーションやまだどこにも心材しない革新的なビジネスモデルを募集する「Exponential Technology」、そして金融・地域ビジネスなどのその他となる。

最初にNTTデータ戦略統括本部グローバル戦略室デジタル戦略担当オープンイノベーション・チーム部長の渡辺出氏より挨拶があった。

「今年はコロナの影響でオンラインで開催しました。当社のオープンイノベーションは我々のお客さまである大手企業の皆様と、素晴らしい取り組みを進めているスタートアップの皆様、そしてNTTデータの3社がWIN-WIN-WINとなるような新しいビジネスを作ることを目的に活動しています」(渡辺氏)

タクシーと電車/バスの中間に位置するシェアリングサービス

トップバッターは株式会社NearMe 代表取締役社長 髙原幸一郎氏が登壇した。テクノロジーを使って地域のいろいろなもったいないを解決するスタートアップで、2017年に創業。現在は、高齢者が免許を返納した後に買い物や病院に行けなくなったり、観光地や空港での混雑などの「ドアツードア」の課題に取り組んでいる。

ドアツードアの供給側はタクシーになるが、これが「もったいないことになっている」と髙原氏。人を乗せている状態の実車率は半分以下の40%となっており、最大9人乗れるところ平均で1.3人しか乗っていないという。同社は、そこに着目して、マッチングとAIテクノロジーで解決しようとしている。

「タクシーはこれまでプライベート利用だったものを、電車バスのようにシェアできるサービスを展開しています」(髙原氏)

いわゆる海外の「Uber」のような自家用車を利用するライドシェアではなない。同じ方向に行く人をマッチングして、タクシーに送客するというモデルとなっている。

タクシーの相乗りマッチングサービス「NearMe.Taxishare」から始まり、バンタイプのタクシーを借りて空港向けに「nearMe.Airport」や新型コロナウイルスの影響で蜜を回避するため、オフィスまでドアツードアで行ける「nearMe.Commute」も展開している。実証実験としてはゴルフ場や観光地向けのサービスも行なっている。アプリを利用するので特定少数での利用となるので、追跡できるのがコロナ禍においてニーズが高まっているポイントとなるという。

ビッグデータを高速処理できるデータプラットフォームサービス

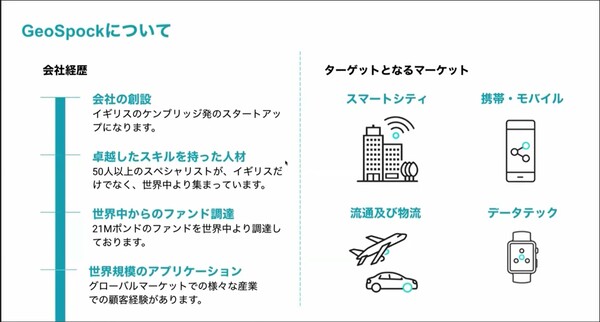

2社目はGeoSpockのDirector of Technical Sales in Japan 松原秀樹氏。GeoSpockはイギリスのケンブリッジ発となるスタートアップで、ビッグデータを使い、スマートシティやモバイル、物流などの領域で製品を提供している。

ケンブリッジのスマートシティで使われているデータハブの中心となるデータプラットフォームサービスを提供している。ケンブリッジスマートシティでは、町中のカメラから様々な情報を収集して、交通渋滞が発生しているポイントの可視化を行ない、混雑率を25%減少させることができたという。

オックスフォードのスマートシティにも利用されている。患者や高齢者が薬を届けて欲しいときにアプリを操作すると、登録済みのボランティアに通知が行き、薬を届けてくれる。位置情報を活用し、もっとも早く届けられる人に自動的に通知されるのが特徴となっている。

同社のデータベースはスケールアウトが容易でスマートシティプラットフォームの中心に位置している。標準的なAPIを用意しており、AIや機械学習でのデジタルツインに利用できるという。

ビッグデータを高速処理できる独自のデータベースを持っているのが強みとなり、スマートシティの未来を開拓できるパートナーを探しているという。

高速&大容量の双方向データ伝送プラットフォーム

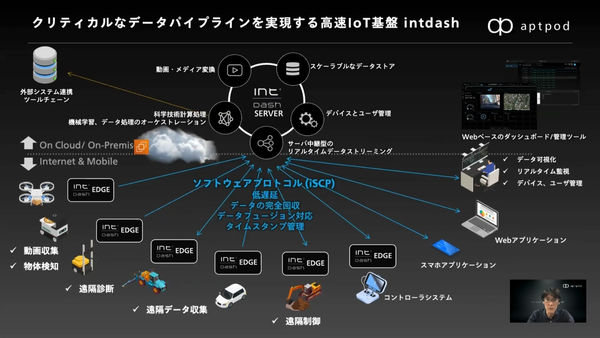

3社目は株式会社アプトポッド 代表取締役 坂元淳一氏が登壇した。同社は15年前に創業し、66名の従業員がおり、そのうち8割がエンジニアとなっている。同社の製品である高速IoT基板「intdash」はサーバーのミドルウェア群とエッジのソフトウェア、可視化するアプリケーションを包括的に提供している。

intdashの特徴としては、サーバー中継ですべてのノード間を低遅延で繋げられること、データを精細にタイムスタンプで管理できること、欠損回収ができること、大量のデータを扱えること、フュージョンデータを扱えることの5点が挙げられる。

intdashをリリースしてから2年で、自動車や建機、重機、ロボット関連メーカーを中心に50のDXプロジェクトで採用された実績がある。

「最近、iConstructionやSmart Warehouse、Smart Agri、Mobility as a Service、そしてRobot as a Serviceなど、さまざまな分野でフィールドのデータ化、ネットワーク化が進められています。さらに、5Gがこれから台頭してくるので、さらに我々のintdashの存在価値が上がるのではと思っています(坂元氏)

不注意運転を検知することで事故を減らす運転手監視システム

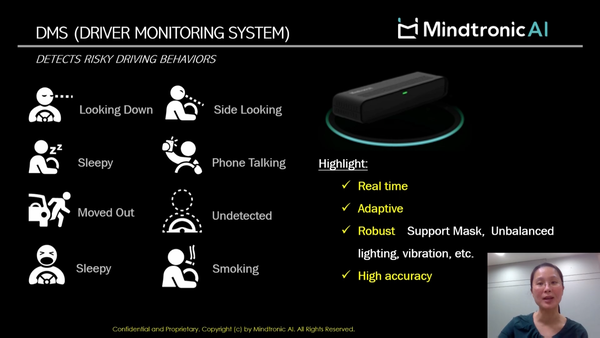

4社目はMindtronic AIのDirector of Buisiness DepartmentであるCoco Song氏。同社は創業3年目で、自動車業界にSDKとソリューションを含む知財を提供している。台湾とオースティンに研究開発センターを持っており、これまで142件の特許を申請している。さらに、これまでに4つのCESのイノベーションアワードを受賞しているという。

同社のソリューションは自動車のコックピットに統合されている。運転手監視システム(DMS)、顔認識、手のひら認識を含め、すべてがシームレスに連携する。

自動車事故には、運転手の不適切な振る舞い、運転手の状態(過労、飲酒など)、そして単なる運という3つの原因があるという。運は制御できないが、だからこそ自動車保険が必要になる。しかし、ツールやプログラムにより、運転手の振る舞いや状態を管理して保険に反映できれば大きなメリットがある。そのため、DMSは大きな市場があると見られており、2027年には27億ドルになると予想されている。

同社が開発したDMSには赤外線カメラとコンピュータが搭載されている。エッジコンピューティングにより、顔や目の動き、あくび、電話、喫煙などを検知できるという。リアルタイムアラートがトリガーされることで、眠気やよそ見、不注意による事故を防止できる。

「私たちが提供するのはデータ分析、安全性、テクノロジー、堅牢性といった競合優位性です。我々はすでに中国での運送会社での実績があります。不注意運転検知の精度は95%以上でした」(Coco Song氏)

たとえば、台湾の保険会社の総還元性向は28.4%だが、同社のDMSで25%にできれば、年間2億700万台湾ドルを削減できるようになるという。

ロボットを利用して1人の警備員が複数箇所を警備できる

5社目はDrone Future Avitation Inc.のファウンダー/CEO 波田野昌昭氏。同社はロボットを使った様々なラストワンマイル配送サービスを手がけている会社です。2017年9月に創業し、主要顧客は東京電力や鹿島建設、日本郵便、マクドナルドといった大企業となる。

「我々が取り組んでいる主な課題は物流崩壊です。今のところ、日本郵便様と取り組みをしていて、「POST LOGITECH INNOVATION PROGRAM」にも採択されています」(波多野氏)

社内便を積み込んだ配送ロボットがエレベーターを利用し、立体的な移動をするという実証実験で、日本郵便の大手町本社ビルで試行している。また、車両だけでなくドローンも扱っている。30kgのものを30分持って飛行できる現時点で世界最大級の機体も取り扱っているという。

同社は機体は外部から調達し、物流にフォーカスしているのが特徴。労働人口の減少や新型コロナウイルスの影響で、建設や郵便、物流、警備、インフラなどの領域で配送の自動化ニーズは向上している。乱立するハードウェアメーカーから最適な機体を選ぶことで、顧客の課題や要望に合わせてドローン導入に必要なサービスメニューを提供しているのだ。

ロボットを使うことで1人で複数箇所の警備が可能になる

6社目はMira Robotics株式会社の代表取締役CEO 松井健氏。同社は、ビルメンテナンスサービス業の深刻な人手不足をヒト×ロボの分業モデルで解決することをミッションに、ビルメンテナンス向けアバターロボット「UGO」を開発している。

日本の労働人口は今後20年で1428万人減ると言われている。中でも特に深刻なのがサービス業で、警備・清掃・点検といった職種。特に、警備員の職種では有効求人倍率が5.8倍と高い状況になっている。

そこで同社は遠隔操作ロボットを現場に配備し、ネットワーク越しに遠隔操作することで、警備・清掃・点検を行おうとしている。人材アロケーションを最適氏、既存環境へレトロフィットなDXが実現できる。

現在は、警備ソリューションとして「品川シーズンテラス」で実証実験が行なわれている。カメラの映像を見るだけでなく、リモートから音声案内も可能。エレベーター操作でフロアの移動もできるという。アームがあるので、検温や洗剤を吹き付けることもできるという。

1人の警備員が複数台のロボットを管理できるので、人材の配置を半減でき、コスト面でもコロナ感染対策でも効果が大きい。さらに、日常業務でビル内を移動するので環境データを収集でき、蓄積されたデータを活用してビル管理をDX化することもできるという。

現場で起きていることを可視化するAIプラットフォーム

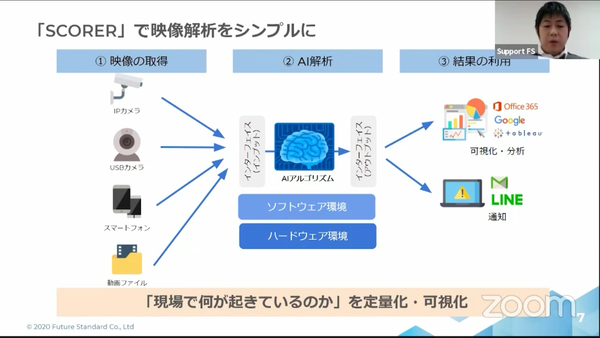

7社目は株式会社フューチャースタンダードの代表取締役 鳥海哲史氏。同社は2014年に創業し、映像解析とAIに関わるさまざまな技術を組み合わせて使えるようにする「SCORER」というプラットフォームサービスを提供している。

たとえば、工場では人や設備を測定して侵入検知や検品作業などさまざまな分析をしたり、物流施設ではトラックの車番認識や荷物の認識を軸に人や物の動きを可視化できる。

従来は、このような分析をする場合、1人の担当者がPoCとしてカメラを選定して調達して設定したり、AIのライセンスを取得したり、クラウド環境を構築したり、アップロード用回線を用意したりと考えることがたくさんあった。そのため、事業化しないPoC死をするケースが多かったという。

「SCORER」はこの面倒な部分をシンプルにした。映像取得のデバイスを選択すれば、AIで解析し、Office 365やtableauで可視化・分析したり、LINEなどで通知できるようになる。

ブロックチェーンで個人データを安全に管理する情報銀行

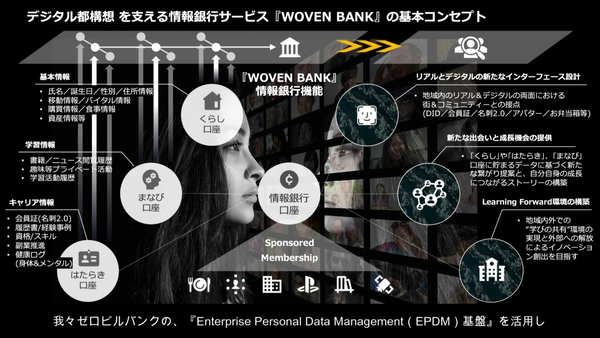

8社目はZEROBILLBANK JAPAN株式会社 Business Development Manager 面谷斗夢氏。ブロックチェーンスタートアップのZEROBILLBANKはスマートシティ領域での応募で、「THE WOVEN デジタル都構想」についてピッチを行なった。

「我々は「WOVEN BANK」を提案します。リアル世界とデジタル世界の両面から、スマートシティ住民の個人データ管理と、データ流通を担うサービスです。住民のプライバシーや同意管理に配慮したデータ管理口座を設計し、パートナー企業様との共創を前提にデータ流通を行う情報銀行です」(面谷氏)

「WOVEN BANK」の基本コンセプトは情報銀行口座を中心に、生活シーンごとに目的別口座を設計する。その上で、くらし、はたらき、学びからなるデータ口座のエンドポイントから、個人情報を統合的に収集して、デジタルツインのとしてユーザーのデジタルアバターを構築する。

2020年9月にはISOなどの認証サービスを提供している認証機関でもあるBSI(英国規格協会)の日本法人との業務提携を行い、個人情報保護法改正に伴うコンプライアンスの強化や顧客視点でのプライバシーガバナンスの実現に向けて取り組んでいる。

その基盤になるのがEPDM(Enterprise Personal Data Management)となる。本人がデータ主体管理を行なう情報銀行と、データ流通が改善されていないことを証明できるブロックチェーン技術で構成されており、すでに実証実験で活用されており、社会実装に近い形でのサービス提供ができるという。

ここまでの8社はSmart Cityへの応募となる。

工場のデジタルツインでIoTデバイスを活用し生産性を向上させる

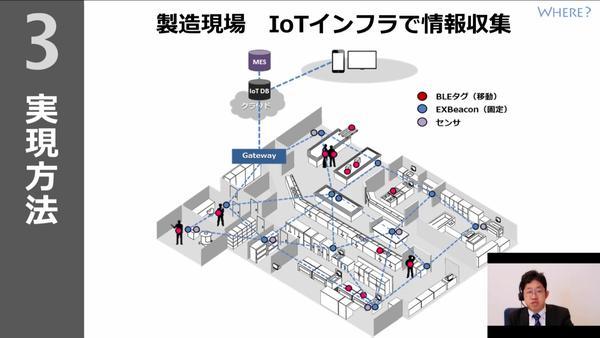

9社目は株式会社WHERE 営業本部 第一営業部長 藤島伸吾氏。同社はデジタルツインの実現を通じて業務のアクティビティを見える化し、課題を解決する事業を行なっている。同社は、唯一のExponential Technology領域でのピッチとなる。

製造業のデジタル化において、生産プロセスに関する設備の稼働状況データを収集している割合は年々減少しているそう。従来の設備稼働情報を収集するモデルではデジタル化に成功できないという。そこで、同社はIoTによるデジタル化「デジタルツイン」を提案する。

実世界にある工場の情報をIoTプラットフォーム通じで収集し、溜まったデータはIoT DBとして可視化し、分析できるようになる。ここで得られた情報を元に、現場を支援するサービスを提供できる。現場を見える化、問題を分析し、業務を改善するというサイクルを構築できるようになる。

発信器のBLEタグが定期的に信号を発信し、それを周辺にある受信機が受信する。そのデータはさらに近くの受信機に集められ、メッシュネットワークでゲートウェイまで転送される。

これらの技術により、室内測位やセンサー情報の収集、遠隔監視・遠隔制御が実現する。ダッシュボードでどこに人や物があるかを表示したり、位置の履歴を辿って動線を表示したりできる。位置情報から従業員同士の接触場所や人数を可視化することも可能になる。

生体データを分析することで従業員のパフォーマンスを向上させる

ラストは株式会社クォンタムオペレーション 代表取締役 加藤和磨氏。Digital Healthcare領域への応募だ。同社は2020年6月にenstem株式会社と提携し、生体データ・主観データ・パフォーマンスデータを用いて、メンバーのパフォーマンスに関する分析・提案を行ない、組織のパフォーマンスを向上させるツール「Nobi」を提供している。

生体データとは専用のIoTデバイスから取得する心拍数や血圧、活動量、睡眠などのデータで、主観データとは専用アプリで配信されるアンケートの結果、パフォーマンスデータとは人事評価や営業成績などのデータのこと。そして、その人のパフォーマンスを向上するためのアドバイスを提供すると共に、管理部にはメンバーの状況をレポートする。

従業員のパフォーマンスが高いときと低いときの状態を比較し、たとえばパフォーマンスの高い人は睡眠時間帯がずれていないとか、パフォーマンスが低い人は活動量が少ない、といった行動の傾向が分析できるようになる。

企業にとっては従業員を慮ったシステムを導入している点で差別化し、採用に有利となるという。従業員の個別理解が進むので、適材適所配置ができ、マイナスの状態を察知することで早期対応も可能になる。従業員としては、自分の状態を把握でき、パフォーマンス向上の方法を知ることができるというメリットがある。

以上が前半10社がプレゼンしたレポートとなる。次回、後半10社と優勝した企業を紹介する。

週刊アスキーの最新情報を購読しよう

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります