新聞のデジタル化が難しい理由:仮想報道

2015年07月14日 07時30分更新

|

|---|

電子版週刊アスキーにて好評連載中の「仮想報道」よりバックナンバーをピックアップしてお届けします。2014年に公開されたニューヨークタイムズの内部資料から、メディアのデジタル化についてお届けします。Twitterの経営陣について迫った前回はこちらから。※一部内容は連載当時のままです。

Vol.853 新聞媒体のデジタル化はやっぱりとても難しい

(週刊アスキー2014/12/16号 No.1007より)

じつは進んでいなかった最先端新聞のデジタル化

ニューヨークタイムズは、世界の新聞サイトのなかでもウェブサイトを立ち上げたのが早かったし、その後も意欲的な試みをしてきた。経営的には楽ではないが、デジタルの重要性は十分に理解し、先進的な取り組みをしていると思っていた。ところが、どうもそうではないらしい。少なくとも、社内の若手や「デジタル派」にしてみれば、他メディアよりもずっと遅れているということのようだ。

この春(注:2014年春)にまとめられた同社の社内レポートを読むと、ニューヨークタイムズの現状がよくわかる。同時に、従来メディアがデジタル時代に適応するのがいかに難しいかも伝わってくる。このレポートは、バズフィードやガーディアン、リンクトイン、フリップボード、メディウム、ヴォックスなど先進デジタルメディアに取材し、自分の会社のありようをバッサリ切る内容になっている。

ニューヨークタイムズはウェブサイトの読者数が減ったばかりか(2011年のピーク時に1億6000万近くいた読者がほぼ半減)、スマートフォンでの読者数も減った(アイフォン・アプリのアクティブ・ユーザーは90万人が60万人に)。成長分野でのこの凋落が同社の混迷ぶりを象徴している。

どこが悪いのかは、90ページ以上もあるレポートのなかであれこれ書かれているが、要するに「デジタル・ファースト」ができていないということらしい。新聞デジタル化の先端を行っていると思っていたので、まだそんなことを言っているのかと、これには驚いた。

最近は「デジタル・ファースト」と言うようになってきたものの、少し前までは、「ウェブ・ファースト」と言っていた。いずれにしても、紙の新聞の発売を待つのではなくて、スクープなどもまずデジタル版で出す。こうしたことを意味するこの言葉は新聞界の標語のようになった。ニューヨークタイムズなどがこうしたことを標榜し始めてから20年近く経つが、依然としてデジタル・ファーストができていないというのだ。

辞めて困るのは記者ではない

アメリカの新聞は印刷版が出るまでデジタル版に記事を出さないということはさすがになくなったようだが、先に出すだけではだめだ。社内の体制そのものをデジタル・ファーストにしなければならない。とはいえ、記者や編集幹部の頭のなかまで変えるのはたいへんだ。

アメリカの新聞は朝刊だけなので、締め切りは夜だ。記者たちもデスクもそれをめざして記事を仕上げる。完成するのが夜では、デジタル・ファーストにしても記事を出すのが夜になってしまう。夜に読む人は少ない。

人事制度そのものもまだプリント・ファーストになっている。記者たちは新聞の1面に記事を載せようとし、人事評価もどれだけ1面に載る記事を書いたかで判断される。ほんとうにデジタル・ファーストで行くならば、どれだけアクセスを集められたかなどといった指標で判断する必要があるというわけだ。

人も予算も時間も紙面を作ることに使われ、デジタル戦略に気をまわす余裕は、記者も編集者も幹部もないという。目先の仕事に追われ、長期的なデジタル戦略がなおざりになっている。デジタル部門のスタッフはやきもきするが、重視されるのは編集部門の人間で、技術系は傍流。請負仕事ばかりさせられる。

名門新聞社の仕事に夢を持って入ってきた優秀な人材も辞めてしまう。「どんなジャーナリストが辞めたとしても、ニューヨークタイムズは十分にやっていける。しかし、優秀なデジタル系の同僚が辞めると、代替できるスタッフがいないのでずっと大きな支障をきたす」。レポートはこう指摘している。たしかにニューヨークタイムズならば、ジャーナリストの代わりはいくらもいるだろう。ジャーナリストよりもエンジニアのほうが掛け替えがないというわけだ。

|

|---|

| 今年3月に作成されたニューヨークタイムズの社内レポート。次期社主と目されるオーナー一族の若手がメンバーを集めてレポートを作成したところに本気度が見てとれる。ただし、ニューヨークタイムズ自身が公表したのではなくて、バズフィードなどがこのレポートをどこからか手に入れてすっぱ抜いた。 |

| ニューヨークタイムズの社内レポート |

記事を書いたときが「始まり」

以前は、新聞社の仕事は日々の記事を出し、紙面化することだった。ところがいまや、ウェブにアプリ、ニュースレター、最新情報をメールなどで知らせるアラート、ソーシャルメディア、そしてニューヨークタイムズならば、動画や国際版も手がけている。やらなければならないことが飛躍的に増大している。

さらに、記事を書いたら終わりというのは紙メディア時代の話で、デジタル時代ではそれではダメ。急成長したデジタル・ニュースメディアのハフィントンポストでは「記事を出したときが記事の始まり」なのだという。ハフィントンポストは、記事の反応やプロモーションまで一元的にできるすぐれたコンテンツ管理システムができていて、それが同メディア成功の原動力になっている。

プロモーションは以前は記者の仕事ではなくて、専門部署にゆだねられていた。しかし、ライターや編集者がツイッターやフェイスブックなどを使って、書いた記事のプロモーションまでするのがネットメディアの常道になってきた。

しかし、これは言うはやすく、実践するのはたいへんだ。私もそうだが、書き手は書きあげた時点でだいたい疲れ切っている。また少し休んで元気が出てきたら、次の記事を書くことを考えなければならない。書きあげた記事のプロモーションをする余裕がないのがふつうだ。

こうした「余計な仕事」を記者にやらせようとしたら、会社がきちんと業務フローに組みこんで、仕事の一環にすることが最低限必要だ。「ソーシャルは楽しいから自由にやってね」などというのではとても続かない。ニューヨークタイムズもそれができていないと指摘されている。記事を書くこととと同等のエネルギーや予算を、記者も会社もプロモーションに注ぐ必要があると指摘している。

このレポートは、プロモーションと並んで、「発見」と「結びつき」をキーワードとして挙げている。「発見」の章では、記事はかならずしも新しい必要はなく、アーカイブも重要だと言っている。たとえば料理やレストラン、映画評や書評、こうしたものはガイドとしてあらためて読者を得ることができるとパッケージ化の成功例を紹介している。

たとえば料理の記事などは、食材や朝食・昼食・夜食などの別、あるいはひとりで食べるとき、恋人との食事、パーティー用などTPOに応じて検索できるようにすれば、すぐれたアーカイブとしてアクセスを集められる。記事を書くことと同じぐらい、いかに編集してすでにあるコンテンツを読者に発見してもらうかが重要というわけだ。

また発見してもらうためには、パーソナル化を進める必要がある。読者はファンのスポーツ・チームや母校のニュースを知りたい。確実に届くようにしなければならない。またツイッターから来た人がどの記事を読もうとしてきたのかを把握して、同じようにツイッターから来た人たちにその記事を見せるといった取り組みをバズフィードなどはやっているという。

ここで書かれているのは、けっして目新しいことばかりではない。以前から指摘されていたことも多い。しかし、実現するのは難しい。

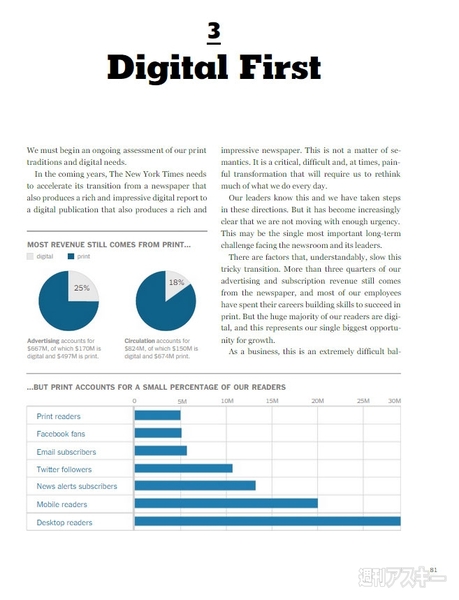

なぜ難しいのか、このレポートにあからさまに書かれてはいない。しかし、その理由は、81ページに掲載されたグラフからうかがえる。これからの時代を生き抜くためにはデジタルが必要と言いながら、広告収入の75パーセント、購読料収入となれば82パーセントもがプリント・メディアからなのだ。

収入の大半を印刷メディアから得ていて、さしあたりデジタル・メディアの収入面での貢献度は少ない。実際の売り上げと、未来がかかっているはずのデジタル分野に割くべき力のバランスを取りにくいのだ。わかりきったことができない一番の理由はこれだろう。

|

|---|

| 81ページに掲載されたグラフ |

Afterword

上で紹介したのは、このレポートの前半部分。後半は、他メディアのデジタルの動きについて情報収集し、戦略を立ててトップに報告するチームを作ることを提案している。次回からは、このレポートでも取りあげられている新興ネットメディアを紹介する。

7月14日(火)発売の週刊アスキー最新号では、「脳を強化し、人間の脳を超える脳を作り出す試み」についてレポートしています。電子版の購入方法はこちらから。

●関連サイト

歌田明弘の『地球村の事件簿』

週刊アスキーの最新情報を購読しよう

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります