Telepathy One井口氏とCerevo岩佐氏、大いに語る「メイカーズが創造する新時代」

2014年03月26日 07時00分更新

かつて、スマートフォンの波が最初に日本に到来したころ、その舞台で活躍する主役はアプリを開発するソフトウェア技術者らだった。AppleによりiPhone向けのアプリを販売する“アプリストア”が用意され、ローカルの小さな企業や個人でも世界に向けてアプリを発信できるグローバルカンパニーになれると信じて……。そして現在、かつてのアプリ中心だった世界から、“ウェアラブル”、“IoT”といったキーワードとともに、スマートフォンと連動して動作する“周辺機器”や“ハードウェア”が話題を呼ぶようになった。

はたして、これらの新しいハードウェアがつくり出す時代に、日本の挑戦者らは再びグローバルカンパニーとして世界へと飛び立てるのか? 東京都内で3月25日、26日に開催のウェアラブルに特化したカンファレンスイベント『Wearable Technology Expo in Tokyo 2014』においてそのヒントが示された。

Wearable Technology Expo in Tokyo 2014

トークセッション“ウェアラブルはIoTの夢を見るか? メイカーズが創造する新時代”

|

|---|

トークセッション“ウェアラブルはIoTの夢を見るか? メイカーズが創造する新時代”

26日に行われた“ウェアラブルはIoTの夢を見るか? メイカーズが創造する新時代”と題するトークセッションに登壇したのは、Telepathyの井口尊仁氏とCerevoの岩佐琢磨氏。

ハードウェア製品の世界へと軸を移したTelepathy

|

|---|

↑Telepathyの井口尊仁氏。

Telepathyは『Telepathy One』というGoogle Glass型のウェアラブルデバイスを開発するメーカーで、つい昨年2013年夏には5億円の資金調達でも話題となった。井口氏は以前は頓智ドット(現在は“tab”に改称)という会社のCEOを務めており、AR技術“セカイカメラ”の開発でも知られている人物。セカイカメラは米国のスタートアップ展示会でもたびたび取り上げられ、先のスマートフォンアプリ全盛時代にはトレンドリーダーの1社であったと考えられている。

今回、同氏はアプリとWebの世界からハードウェア製品の世界へと軸を移し、今年にも販売がスタートとみられるGoogle Glassらライバルとの競合へと飛び込んでいくことになるだろう。

|

|---|

|

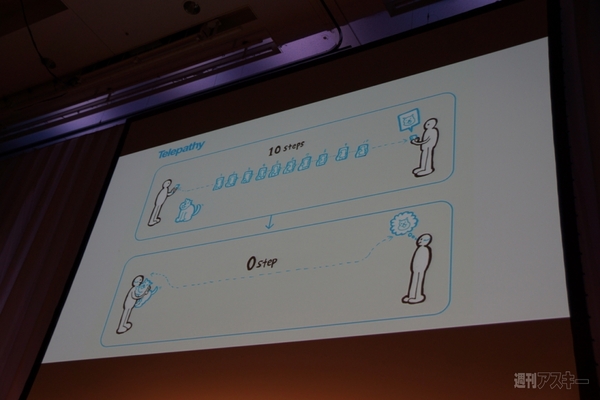

↑モバイルユーザーが1日に携帯電話に手を伸ばす回数は150回以上。この作業ステップを大幅に削減して、より自然なものとするのがTelepathyのねらい。

小規模態勢でユニークなハードを開発するCerevo

|

|---|

↑Cerevoの岩佐琢磨氏。

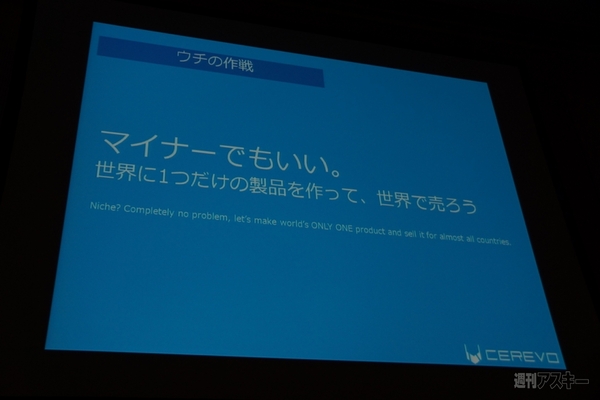

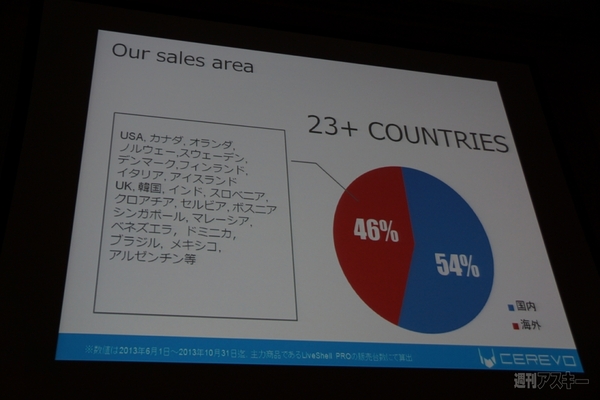

一方のCerevoは、「知る人ぞ知る」といったユニークなハードウェア製品を開発し、次々と市場投入を行なっているスタートアップ。従業員数は13名と小規模なものの、世界に製品を提供するグローバルカンパニーであることを自負している。そのモットーは、昔どこかのテレビCMでも聞いたことあるような「マイナーでもいい。世界にひとつだけの製品をつくって、世界で売ろう」というもの。実際、同社の製品販売先は23ヶ国にも及び、売上比率も国内54%に対し、国外が46%と小規模なスタートアップにしてはグローバル度が高い。しかも代表の岩佐氏によれば「営業らしい営業はしていない。展示会に出展するだけ」と、まさにアイデアひとつで世界を渡り歩いている状態だ。

|

|---|

↑Cerevoは“Consumer”、“Electronics”、“REVOlution”の頭文字をとったもの。

|

|---|

|

↑Cerevoが発売してきた製品群。

|

|---|

|

↑同社のモットーと国内外での販売比率。

Telepathy創業のときは岩佐氏に相談

こんな両氏の接点は、ハードウェアビジネスを7~8年ほど続けているCerevoの岩佐氏に対し、井口氏がTelepathyで同ビジネスへと入門してきた形となる。創業とハードウェアリリースの際には岩佐氏を含む多数の知り合いへの相談を行っており、ある意味で先輩と後輩みたいな関係かもしれない。

“インターネット傘立て”のようなアイデアを実現するべくハード開発に

岩佐氏によればCerevoは、同氏を含むスタッフの多くはソフトウェア出身の人間で、いわゆるファブレスのメーカー。アイデアを実現するためにはソフトウェアだけでなく、やはりハードウェアが必要になるというのが同事業へと踏み込んだきっかけだという。例えば、スマートフォンのアプリで「こういったことをやってみたい」と思ったとき、アプリストアを探せば大概は目的のアプリを見つけることができる。一方でハードウェアの場合、そうした目的にぴったりと一致したものを見つけることは難しかったりする。

岩佐氏が例として挙げたのが“インターネット傘立て”。

井口氏が「そんなもの本当にほしいんですか?」と疑問を呈すると、岩佐氏は「朝出かけるときに傘が必要なら傘立てが青く点滅してくれて教えてくれる、そんなやつです」と答える。これは一例に過ぎないが、つまりハードウェアを使ってちょっとしたアイデアやニーズを満たしてくれる工夫を用意するというのが重要というわけだ。

ハードウェア開発は資金調達の問題がある?

ハードウェアビジネスでは入門者となる井口氏は、最初はわからないことだらけで、ハードウェアの仕組みから設計、部品の調達、そして委託先や販売ルールまで、ほとんどわからなかったという。それが人からのアドバイスや紹介、自らの試行錯誤を経て、少しずつ理解を進めているような状況という。

Telepathyは同氏にとって3つめの会社とのことだが、ハードウェアは製造流通がともなうため、ソフトウェアの世界でいえば勇気ある若者が「半年や1年は無給で働きます」といって製品をリリースできればいいのに対し、ハードウェアの世界では常にやりとりが発生してお金が出ていく。すべて貯金で賄えれば問題ないが、実際には資金調達をどうにかして行わなければいけないのが大変だと訴える。

「つくれるの?」という問題をクリアするのが重要

ただ岩佐氏によれば、ハードウェアビジネスにおけるモノ作りのハードルは年々下がってきており、数年前と比べてもだいぶ楽になってきたという。資金調達の場合、資金を出す側はシンプルに「つくれるの?」「売れるの?」の2つを大きく聞いてくる。後者は正直、だれにもわからない。なのでひとつめの「つくれるの?」を少なくともクリアするのが重要だというのだ。

岩佐氏は開発の行程を山登りに例えて、少しずつノウハウを蓄え最終的に頭頂を実現していくと説明するという。例えば「つくれるの?」というノウハウはCerevoが「どこどこの製作所が部品を安く売ってくれる」「どこどこの工場が安く商品を作ってくれる」といった形で持っており、こうしたノウハウを蓄積していくことで製品へと近付くというわけだ。

結局はウェアラブルやIoTという最新技術だとしても、最終的には資金繰りや納期といった話になり、より泥臭い話に回帰していくことになる。とはいえ、いきなり皆が皆エベレストにチャレンジしても成功は困難を極めることになり、こうしたノウハウや資金調達手法をうまく共用して、日本ならではのネットワークを構築する形で世界に発信していきたいというのが岩佐氏の考えだ。

ノウハウや発注先は情報共有していきたい

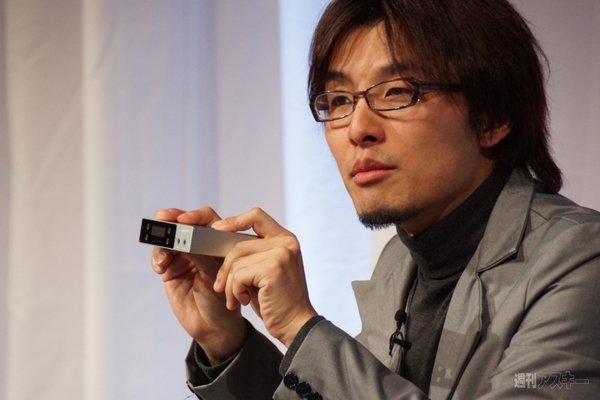

岩佐氏によれば、LiveShell Proというインターネットライブ配信のための製品をリリースしたとき、「どうやってつくったの?」「(コストが)高いでしょ?」とよく聞かれたという。製品自体はMacBookと同じアルミ削り出しで作っており、一体成形で前面パネル合わせて2000何百円程度、発注単位も500個でその値段を実現できており、金型代はゼロ円でかかっていないと説明。そうしたノウハウや発注先は別に秘密にするつもりはなく、情報共有していきたいという。

井口氏は「(ノウハウをもらった)借りは返さないといけない」というが、岩佐氏は逆に「ならば僕にではなく、ほかの人に『どこどこの工場はCerevoさんが使ってて安かったよ』とか教えてくれたほうが嬉しい」と述べる。工場も日本からの発注を受けて「日本のメーカーが求める品質はこのあたりなんだ」と理解し、ノウハウを蓄積していくため、皆にとってメリットがあるという認識だ。

|

|---|

↑LiveShell Proを片手に、筐体のアルミ削り出しの一体成形にかかるコストは2000何百円と説明する岩佐氏。

誰もが洋服のように人とは違う製品を選べる状況に

岩佐氏はウェアラブルやIoTにおけるビジネスチャンスについても言及する。

例えば服の場合、普段着であれば皆が違う服を着ているのが当たり前で、もし他人と被ったとしたら逆に「しまった」と思うだろう。何百社、何千社と服をつくるところがあり、そうしたことが産業革命以降容易になったという。一方でPCやスマートフォンの世界を見ると、隣の人物の使っているデバイスと被っていることも珍しくなく、同じ製品がごくそこらじゅうにあふれている。岩佐氏は自身が会場で着ているジャケットを指して、「実はこれ、中国の怪しい通販サイトで20ドルで買ったやつなんです。でも、皆さんが渋谷とかで買ってくる(ちょっと高めの)服と原価的には大差ない」という。 つまりIoTが広がってくると、家内制手工業的なものでこうした製品を作るハードルが下がってきて、誰もが別々の製品を選べるだけの選択肢が市場に溢れ、それが実際に可能になる状況がやってくると予想する。

ハードウェアの開発はコスト面でもハードルは下がってきている

製品開発に関するコストに関しても、最初に岩佐氏が井口氏からTelepathy Oneの開発の相談を受けたとき「8000万円くらい」と答えたが、おそらく5000万円くらいで可能だという。さらにシンプルなデバイス、例えばBluetooth信号だけを発信するウェアラブル製品の場合、数千万円程度で開発ができる。

「NikeのFuelbandを私の元へと持ってきて、『これと同じコピー商品を作ってください』と依頼されれば、一千数百万か二千万円程度でできると思います。実際にはやりませんが」と、岩佐氏。

「日本人ってマニアックなところを作るのが得意で、奇抜な服みたいなのがあっていい。特殊なボディスーツみたいなのや、普通のタートルネックでもいいし、そういう特定の人がどうしてもほしいっていうニーズを満たせるものを。ウェアラブルにはそういうチャンスが転がっている」というのが、同氏からの日本への挑戦者へのメッセージだ。

また、さらなるアドバイスとして、ぜひモノ作りの本場である中国の深センを訪れてほしいとも述べている。今年4月中旬には深センに隣接する香港で「HKTDC Hong Kong Electronics Fair (Spring Edition)」(関連サイト)が開催されるが、自身も顔を出すし、ぜひモノ作りに興味ある人は現地を訪れて雰囲気を感じ取りつつ、コネクションをつくってほしいということだ。

●関連サイト

Wearable Technology Expo in Tokyo 2014

Cerevo

Telepathy

週刊アスキーの最新情報を購読しよう

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります