「さらばアスキー」社名と小惑星 ~ASCIIはホビーのブランドではない

2013年10月01日 12時30分更新

|

|---|

先日、アスキー・メディアワークスのPC書籍の編集部を通りかかったら『enchantMOON オーナーズガイド & MOONBlockプログラミング』という本が届いていた。印刷所から届いたばかりの見本で、まだインクの匂いをプンプンさせている。enchantMOONは、UEI(ユビキタスエンターテインメント)というベンチャーが今年発売したタブレット端末。アスキーとはなにかと縁のある同社だが(enchantMOONの販売もやっている)、出荷台数を考えると思い切った企画だ。

すると編集部のMくんが「この本ほど編集の愛と気合の詰まった本はないですよ」と言う。すさかず背中側にいたTくんも「アスキーの本はキレがよくないといけませんからね」と言った。さらに誰かが、「この本はenchantMOONを買った人も、買わなかった人も楽しめる本です」と説明してくれた。なるほど、2100円で、昨今のネットデジタルでかなり楽しいほうのイベントに参加できるってお得かもしれない。ちなみに、編集を担当したのは、オレンジカードはなやかかりし頃の某ラジオ雑誌の編集長のKくんだ。

端末が思いっきり“前のめり”なら、本も“前のめり”だったというわけだ。しかし、デジタルの世界というのは、もともと“前のめり”なのだと思う。それは、PCというよりも“マイコン”の時代まで遡る話だ。いくらでも例をあげられるのだが、製品の誕生の裏話を聞くとたいていメチャクチャなのだ。太っ腹の部長が「とにかくやってみろ」とやらせていたような話が多いし、書けないことも多い。エンジニアはあらゆる手を尽くしてやらかしてしまうので、それの火消しをするのが法務部の仕事だったとあるメーカーのOBは言った。

1977年にアスキーの創業者たちが本を作った理由は、「世の中にこんな面白いものがあるんだと知らせたかったから」、ただそれだけだったそうだ。その頃は、一般の人はPCなんか知らないから、書店で売ってもらうのもままならない。真相は定かではないが、まず誰かが一般客をよそおって「マイコンの本はないですか?」と書店員にたずねる。「マイコンって?」と店員。「これこれシカジカ、いまメチャ盛り上がってるのになぁ」……。しばらくして、別の者が「この本、取り扱ってください」とお願いに行ったとか?

10月1日、角川グループの出版社を中心とした10社が株式会社KADOKAWAに統合された。私は、企業ってさらりと名前くらい変えながら進化系統樹として伸びていく生き物みたいなものだと思っている。しかし、メディアワークスやエンターブレインや中経出版など、それぞれの看板を背負ってやってきた人たちは、感慨にふけることもあるだろう。私も、このタイミングで「アスキーの社名について書いてくれ」ということで、この原稿を書いている。

そのときに、アスキーが、ブランドとしては残るのだとすると、これからも“前のめり”であるべきだと思う。アスキーの歴史で“前のめり”でなかったという点においていちばんダメだったのは、私が編集長だった1990年代の『月刊アスキー』かもしれない。日本でパソコンがどんどん売れていた時代は、ほとんどの読者が新製品や使い方入門の記事を読みたがる。ピーク時、毎号1億円以上、繁忙期は1億7000万円と広告が集めてくれたら、“前のめり”の本にはならないというものだ。

しかし、いまはそういう膨張期ではない。むしろ、マイコン初期のような誰も手札がないような時代である。“前のめり”なところからしか、新しいものは生まれないし、そうでないと何もかも海の向こうのクラウドに飲み込まれてしまう。その別れ目に、いまの我々はいる。あまりそうは指摘されていないし、学校でも教えていないと思うが、いまの日本は1980年頃以降、狂ったようにマイコンチップに突っ走ったことで成立したものだ。

あらゆる家電製品、産業機器にマイコンが入って、電子化して、あるいは、時計やカメラで培った精密機械技術と組み合わさってメカトロニクスというお家芸が生まれる。日本の家電製品は、リモコンがついていたり、全自動だったり、なにより面白いから、欧米の家電製品を市場の隅まで追いやったのだ。そうしたことは、『チップに賭けた男たち』(ボブ・ジョンストン著、安原和見訳、講談社刊)など、海外からのほうが的確に指摘している。

「マイクロコンピュータ総合誌」を標榜した『月刊アスキー』というのは、だから個人向け雑誌のはずなのだが「ホビー誌」ではなかった。アスキーというブランド自体が、いまもそうであることがとても重要なのだ。この分野にしかないような特殊な世界があると思う。それは、コンピューター的な発想を日本中に蔓延させようという意識革命的のようなもので、メーカーと読者と業界が共謀してやっていたといってもよい。

|

|---|

しかも、それを論ずるだけでなくコンピューターに触れることで実践できることが、この分野のすばらしいところである。これを読んでいるあなたが、PCを使ったり、スマートフォンをいじり倒したり、ネットを使いまくったり、それについて友達や同僚と語り合うこと自体に意味がある!

いま、日本のとくに家電メーカーは大変な苦境に立たされているといわれる。2020年に東京でオリンピックが開かれることになって、いくらか元気が出てくる可能性もあるが、それが本物になると信じる人は少ないだろう。そこで、戦局挽回兵器としてのイノベーションというものが、いまの日本には必要だという議論になってくる。

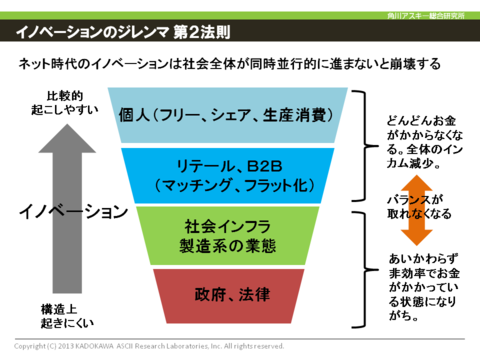

そこで注意しなければならないのは、サービス業や小売りの世界では比較的イノベーションは起こりやすい。ネット通販やソーシャル的な新しいしくみなどはまさにそうだろう。そして、それらのイノベーションのほとんどは、消費者がいままでよりもお金を使わなくてすむようになるものが多い。すると、そうした変化はいいことのはずなのに、国全体で見れば収入が減ってしまう。

そのような状況の中で、我々の生活を支えている社会インフラや政府というものが昔ながらの状態のままであるとどうなるか? 売上げは下がっていているのに、高い家賃で店舗経営をしているような状態になる。国民の数は変わらないのに客単価は下がっていく。当然のことながら消費税でもあげなきゃ支えられなくなるのだが、消費自体が減っていく運命にある。

ネット時代のイノベーションは、社会全体が同時並行的に進まないと話にならないのだ(イノベーションのジレンマ第2法則とでもいうべきものだ=図参照)。理想は、エストニアのように政府が先にイノベーションを起こしてしまうことだろう。もちろん、ほとんどの国では、そう簡単な話ではない。そこで、世界的なITによるイノベーションの波の中で、前安倍政権が“イノベーション25戦略”というものをブチあげたことも思い出される。しかし、“イノベーション”は、念仏のように大切だと言っているだけでは、ただの“アイデア出し”で終わってしまう。必要なのは、イノベーションのためのエコシステムなのだ。そして、それは1台のPCから始まると私は信じている。

| イノベーションのジレンマ 第2法則ともいえる状況が起きている |

|

|---|

私が、PC雑誌の編集者だった期間の大半は、大手新聞やテレビで、「パソコンのような難しいものは私はまるでわからなくて~」と発言することは大人として恥ずかしくなかった。むしろ、当然の言い方だった。そうした空気を許していたことの功罪を、私はどこかで問いたいと思っている。日本は、学校でもコンピューター教育に消極的だったが、実は、学校ではもともと間に合わなくて、新聞やテレビなどのメディアが総出で、ネットデジタルが政治や経済と同じように大切なことだということを形として示すべきだった。

私は、『週刊アスキー』の巻末連載で「NHKはなぜプログラミングの入門番組をやらないのか?」と書いたことがある。しかし、本当は、日本のすべてのメディアがパソコンやネットの要素を含んだ記事や番組にすべきなのだ。それは、けして新聞やテレビがツイッターと連動するとかそんな話ではない(それも一歩だとは思うが)。

それで思い出したのは、『アスキークラウド』の編集長のNくんは、某新聞社で仕事をしていたとき「キミはパソコンに詳しいようだね、キミはアスキー君だ」と言われたそうだ(その新聞社は後にPC誌を出すことになるから会社としては理解していたと思うが)。私は、その話を聞いたとき、「やったぜアスキー」と思ったのを覚えている。我々だけはせめて、バカみたいにデジタルにのめりこんだ、文字どおりイノベーターであり続けるべきなのだ。

さて、そんなアスキーという社名だが、それをめぐるいくつかのトピックをあげてこの稿を終わることにする。

1.ASCIIは、米国国家規格協会(ANSI)による情報交換用の文字コード“ANSI INCITS 4”からとられた(策定時はANSIの前身にあたるASA)。しばしば、“JIS”(日本工業規格)みたいな名前ですねという人がいるが、米国にもASCIIというIT関連の会社がある。

2.いくつかの候補があった中で、アスキーに決まったのは、(1)物事の最初をあらわす“ア”または“A”から始まる、(2)短く語呂がよい3文字、(3)スピード感のある最後は音引きで延ばすの3点からだそうだ。3つ目は、ひょっとしたらソニーやリコーの感覚かもしれません。

3.ASCIIは、「あなたの・好きな・コンピューター・一緒に・いいことしましょう」の略だとも言われるが、これは、1982年12月に“アスキー出版”から“アスキー”に社名変更したときに言われたものだそうです。

4.創業誌『月刊アスキー』の1977年7月創刊号は、本文わずか48ページで定価440円。その判形に特徴があり、その後、業界では“アスキーサイズ”と呼ばれるようになる。以降広告原稿流用の関係からパソコン雑誌のほとんどがこの変則的なサイズとなった。

5.ASCIIという小惑星がある。月刊アスキーに連載を持っていた中野主一氏がスミソニアン天体物理観測所で軌道計算して命名したもの(→ウィキペディア)。

【筆者近況】

遠藤諭(えんどう さとし)

株式会社角川アスキー総合研究所 取締役主席研究員。元『月刊アスキー』編集長。元“東京おとなクラブ”主宰。コミケから出版社取締役まで経験。現在は、ネット時代のライフスタイルに関しての分析・コンサルティングを企業に提供し、高い評価を得ているほか、デジタルやメディアに関するトレンド解説や執筆・講演などで活動。関連する委員会やイベント等での委員・審査員なども務める。著書に『ソーシャルネイティブの時代』(アスキー新書)など多数。『週刊アスキー』巻末で“神は雲の中にあられる”を連載中。

■関連サイト

・Twitter:@hortense667

・Facebook:遠藤諭

週刊アスキーの最新情報を購読しよう

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります