|

|---|

第3世代iPad発売という今日の佳き日。この記事を9.7インチのRetinaディスプレイで見ている、という方も少なくないかもしれない。このような日に、パソコンの記事を発注するという編集部のイジメに耐えながらこの原稿を書いているが、僕なりのコジツケ(?)でiPadとパソコンの間をつなぐコラムを進めたい。

パソコンにはパソコン、iPadにはiPadの魅力があり、それぞれに向き・不向きがある。しかし、商品のカテゴリーなんてどっちでもいいじゃん?……的な要素を第3世代iPadは持っている。それは高精細なRetinaディスプレイだ。ここでは高精細ディスプレイの話を少し掘り下げてみたい。

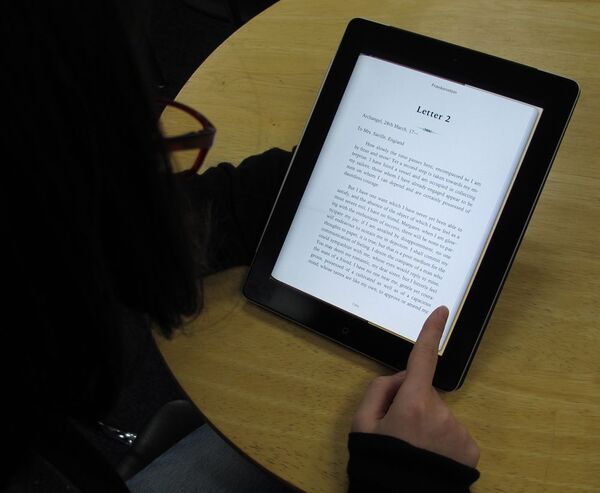

“網膜解像度を超えている”ことを意図して付けられたRetina(英語で網膜)には、人間の眼はもっと高解像度だとする異論もあるが、その実物を見ればデジタルディスプレイに対する概念が変わる。“デジタルが、デジタルだと感じなくなる境目”がそこにあるからだ。

“パフォーマンス”は、以前より○○倍高性能という比較論でしか評価できないが“感じ方の境界線”は越えてしまうとガラリと世界観が変わる。デジタルディスプレーの解像度向上は、どこかで“紙のような体験”へと変化するからだ。

ヒトとコンピュータのコミュニケーションを変える“ペーパーライク”

|

|---|

実は同じようなコンセプトにもとづいた発表はたくさんある。前述したように網膜で認識できない空間周波数(簡単に言うと映像の精細度)には限界があるからだ。限界を超えると、それ以上の情報を感じることはできない。だから、固定画素の塊であるデジタルディスプレイと、アナログな紙への筆記や高精細な印刷との差が(感覚の上では)なくなる。

“網膜解像度”について少し掘り下げると、人間の眼は網膜細胞の大きさにより、視野角1度あたり50周期までの微細な変化を認識する。言い換えるとそれ以上は認識できない。視野角はディスプレイとの距離によって変化するが、スティーブ・ジョブズ氏は「1フィートの距離なら300ppi(ppi=1インチあたりの画素数)あれば、網膜解像度を超えると話したそうだが、厳密に言うと少し足りないかもしれない(視野角1度あたり50画素とする話もあるが、1周期なので1度あたり100画素必要なはず)。

とは言え、ほとんどの場合、解像度が300ppiを越えてくると”印刷”と捉えていい、というのが研究結果のようだ。僕が同様の話を初めて聞いたのは、1998年、すなわちいまから14年前のIBM総合フェアで当時IBM CEOだったルイス・ガースナー氏の講演だった。

ガースナーはこのとき、当時のパソコンが抱える限界と、それを乗り越えるためにIBMが取り組んでいる技術について触れたのだが、音声認識などコンピュータにヒトがなにかを入力する技術とともに、コンピュータがヒトに情報を伝えるディスプレイの進化も重要なファクターになると話し、数年内には300ppiを越える“ペーパーライクなディスプレイ”を見せられるとした。

いまでは信じられないかもしれないが、IBMは当時、高品位な液晶ディスプレイの技術開発を行なっており、Dual Domain/IPS(DD-IPS)という独自技術を開発していた。DD-IPSは名前のとおりIPSの一種だが、実に落ち着いた表示で発色もよくため息が出るほど美しかった。

さて、ガースナー氏が披露したコンセプトを具体的な商品として落とし込んだ製品が登場したのは、それから3年近くが経過した2001年のこと。IBMが発表したT220(後継にT221も発売)は22.2インチの3840×2400ピクセルという、W-UXGAさえ珍しい時代にはあり得ない高解像度ディスプレイだった。

このディスプレイは204ppiなので、実際にはガースナー氏の話した“ペーパーライク”ディスプレイにまでは至っていないのだが、コストを惜しみなくかけた液晶パネルは、ちらつき、ぎらつきがほとんどなく、視野角が広い上に発色もよかった。204ppiといっても、ディスプレイと目の距離は第3世代iPadよりも遠くなるから、紙……とまでは行かないまでも、きっとペーパーライクディスプレイとはこんな感じになるのだろう、という想像力をかきたてる製品だった。

ディスプレイはスペックよりも“どう感じるか”

|

|---|

しかしその後、T220は医療用など一部業務用に使われたものの、高精細ディスプレイのニーズはあまりに少なく、また液晶事業の収益性低下も見込まれたため、IBMは早々に液晶部門を外部にスピンアウトさせ、しばらくすると、本当の意味でもペーパーライクディスプレイを実現しないまま、株式の持ち分を台湾メーカーに売り払い、この世界から手を引いた。

Windowsに限らず、パソコン用のソフトウェアは“画素”に依存したデザインがされているため、高精細で安定した広視野角の表示が可能な液晶パネルを作っても、用途が限られてしまうからだ。WindowsもMac OS Xも、96ppi程度のディスプレイで表示されることを想定して設計されている。

ここからあまりに逸脱した解像度で表示してしまうと、かえって使い勝手が悪くなるのは、すでに多くの人が経験しているとおり。いくら優れたスペックでも、それが満足感につながらなければ意味がない。

Retinaの場合は、これを縦・横それぞれ2倍にすることで解決した。縦・横それぞれ整数倍の画素数ならば、画面デザインを崩さずに再レイアウトしやすいためだ。ディスプレイの画素数を増やす場合、たいていは表示できる情報の量を増やしたくなるものだ。

スマートフォンならば、アイコンがたくさん並ぶとか、一度に表示できる文字が増えるなどだが、ある限界を超えるとかえって使いにくくなるのはパソコンと同じ。いまでは当たり前だが、Retinaが画期的だったのは高解像度の液晶を採用したことではなく、“情報量は同じでも、見た目に美しい”という、“どう感じるか”に対して4倍の画素を持つディスプレイを採用する、という英断を下したことだ。

さて、同じことはあらゆるディスプレイに言える。

たとえばソニーは昨年末、家庭用にフルHDの4倍となる4K2Kの解像度を持つプロジェクタを発売した。プロジェクタの場合、RGBの各画素は並ぶのではなく重ねて打ち込まれる。このため映画を観る際に一般的な60度ぐらいの視野角を越えて、80度ぐらいまで近付いても画素を意識することがなく、こちらはペーパーライクではなく“フィルムライク”な質感を得ている。

また1月のCESでパナソニックが展示したIPSαの20インチ4K2K液晶パネル。こちらは300ppiを越える解像度を誇っているが、20インチというサイズ感(新聞の1面を印刷解像度で見る感覚)でペーパーライクな表示が行なえるとなると、これはこれで興味深い。

そしてパソコン。週アス読者は当然、パソコンユーザーのはず。受け身のコンテンツはiPadで見るとしても、文書を作成する頻度はパソコンのほうが多いのではないだろうか。液晶パネルは高精細になり、GPUは驚くほど高性能になった。サイズバランスはそのままに、縦横2倍のレイアウトをサポートすることは、ハードウェアの面ではまったく問題ない。

WindowsもMac OS Xも、事務機器的なマルチウィンドウシステムから、ヒトとコンピュータのインタラクションを重視し新しいデザインへのステップへと踏み出す、まさに境目にある。iPadにあってパソコンにはないものはたくさんある。Retinaはそのひとつだが、もっとも多くの文書を扱う機器として、いまのままで留まることはないだろう。

人とコンピュータの間をペーパーライクなディスプレイが取り持つ。そんな利用者の“感覚”に対し、アナログ的な表示品位で訴えるパソコンが登場するのも、そう遠い日の話ではないだろう。

週刊アスキーの最新情報を購読しよう