2019年11月2日、オライリー・ジャパンは、メイカー向けカンファレンス「Mini MakerCon Tokyo 2019」をステーションコンファレンス万世橋にて開催した。Mini MakerCon Tokyoは、メイカームーブメントを取り巻く課題について議論するメイカーのためのカンファレンス。「日本のメイカーコミュニティの自立のために」をテーマに、「未来のメイカーを育てるために」、「Maker Faire Tokyo を持続可能にするには#2」の2つのセッションを実施し、日本のMaker Faire、メイカーコミュニティを持続可能にするための教育と資金策について議論された。

第1部の「未来のメイカーを育てるために」は、日本のモノづくり教育のあり方を考えるセッション。最初に、技術力の低い人限定のロボコン「ヘボコン」の小学校授業、山口情報芸術センター(YCAM)の教育活動、中学校技術科の現状が紹介された。

技術力の低さを愛でる「ヘボコン」が小学校の授業に

デイリーポータルZが主催する「ヘボコン」は、技術力の低い人が作った自称ロボットを無理やり戦わせる、Maker Faire Tokyoでも恒例の人気イベントだ。ヘボコンのロボットは、まともに動かないので、戦う前に勝手に倒れたり、壊れたりしてしまうが、この「うまくいかなさ」を愛でるのがヘボコンのコンセプトだ。

技術力の低さを担保するため、ヘボコンでは高度な技術を使うと罰則を受ける「ハイテクノロジーペナルティ」が設けられている。あくまで技術力が低いことが正義なのだ。

もともとエンターテインメントとして始まったヘボコンだが、子供の科学への興味の入り口として世界的に広がっており、現在25ヵ国で200イベント以上が開催されている。

さらに最近では、ヘボコンがプログラミング教育の一環として小学校の授業にも採用されている。教育用マイコンmicro:bitとScratchのプログラミングについて説明し、サーボモーターなどを組み合わせたロボットをつくり、試合をする、というのが授業の流れだ。

とはいえ、初めて作ったロボットはなかなかうまく動かない。予想外の奇妙な動きをしたり、勝手にバラバラになったり、トントン相撲になったり、ヘボコンらしい試合が繰り広げられ、大いに盛り上がったようだ。

テクノロジーを自己表現のツールとして使う

山口情報芸術センター(YCAM)は、通常の美術館のように作品展示をするだけでなく、内部の製作チーム「YCAMインターラボ」があり、アーティストや研究者を招聘して一緒に作品づくりができるのが特徴だ。学校とは異なるアートセンターならではの学びの場として、教育事業にも力を入れている。

2019年9月には、NYを拠点に活動しているコンピューターを用いたアート表現のための学校「School for Poetic Computation(SFPC)」を招き、8日間の集中ワークショップが実施された(参考記事:利便性や効率優先ではないテクノロジーの可能性を見つける「SFPC Summer 2019 in Yamaguchi」レポート #1」)。SFPCの授業は、テクノロジーを利便性や効率ではなく、自己表現のためのツールとして使うことを目標にしている。

たとえば、「Handmade computer」という授業は、実際に手を動かすことと、誰かに説明する準備をすることを通じて、コンピューターの仕組みを学び直す、というのがコンセプト。電気の流れ、トランジスタ、CPUの順に勉強し、ペーパーサーキットでNAND回路を作る工程で、それぞれ電気や回路について自分の表現で説明する、という内容だ。

また、ゲームデザインの基礎として、ルールがもつ力を見つめ直す授業などが行なわれたという。いずれの授業も、パソコンの前でプログラミングを勉強するのではなく、テクノロジーの根源的な部分を腑に落ちるまで理解することに重点を置いている。自分のものにして、ようやく自由にツールとして使いこなせる、という考えからだ。

YCAMの今野恵菜氏は、SFPCワークショップを通して得た、未来のメイカーを育てるヒントを3つ挙げた。1つは、SFPCの生徒の選考基準に「誰かの教育者になりうるか?」という項目があったこと。その人自身が得た知識を誰かに伝えるコミュニティーに属していること、サイクルがあることでコミュニティーを拡げる力になる。

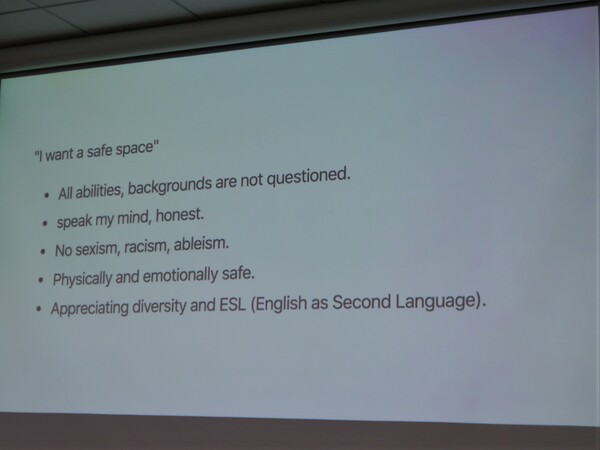

2つ目は、参加者が皆クリエイティブでいられるための行動規範を定めること。そのなかに「正直に言葉にする」という項目がある。このマインドセットが生徒側にも主催者側にも必要。技術的な知識の差、言語の知識量の差など些細なことから壁は簡単に生まれる。違いを見つめて尊重し合うことはとても難しいが大切なことだ。

3つ目は、ダイバーシティ。今回のワークショップでは、国籍、年齢、バックグラウンドも異なる20名が選ばれ、あらゆる人にチャンスがいきわたるように厳しく配慮されていたそうだ。「違いを気にしすぎることで平均化されて面白くなくなるのはナンセンスでは」と思いを語った。

モノづくりの場を学校の外のコミュニティーへ広げる

中学校技術科教師の新村氏は、生徒たちにモノづくりに興味を持ってもらうための活動とアイデアを紹介した。

子どもがモノづくりへの興味をもつには、まずはモノづくりの体験する機会を増やすことだ。しかし、中学校の技術過程の授業は、年々授業時間が減少しており、昭和33年に比べると28%まで減り、3年生は2週に1回しか授業がないという。専任の技術科教員も減っており、多くの学校では理科などの免許外の教師が技術の授業を兼任しているのが現状だ。

そこで新村先生は、授業にこだわらず、Maker Faire Tokyoなど学外のイベントに参加することで、生徒たちのモノづくりのネットワークを広げる活動を続けている。

Maker Faire Tokyoでは、普段はおとなしい部員も呼び込みや説明をする。この経験からモノづくりへの勇気を得て、ほかのメイカーとの触れ合いが次のモノづくりのアイデアへとつながる。

子どもがモノづくりしやすい環境づくりも大切だ。家庭でも簡単な工具を揃えて、すぐ手の届く場所に置いてほしい、と提案。また、学校のモノづくりを下支えするアイデアとして、部活動の指導員、教員向けの研修会、教材の提供など一般メイカーからの支援も求めた。

3者のプレゼンを受けて、青山学院大学大学院の阿部和弘氏は、「共通するのは“楽しい”こと。小さい頃は誰でも純粋にモノづくりが楽しいと思うが、学校に入り、自由研究、コンテストとお題が出ると、だんだんモチベーションがなくなり、社会的意義などを問われると、楽しくなくなってしまう。メイカーは、そんなに社会的意義を意識せず、楽しいからやる、というのを広めていくといい。すべてを学校に任せるのは難しい。とはいえ、すべてを外部に任せて先生方がやらないのでは、今度は先生方が取り残されてしまう。

ヘボコンの授業では、先生方にも参加してもらいました。“育てる”のではなく、自分たちも境目なく楽しむ。子どもと指導者を二分化せず、一緒にやることが大事なのでは」とコメント。

多摩美術大学情報デザイン学科教授の久保田晃弘氏は、「Makerとはなにか。愛好家精神をもう一度考えてみるべき。個人であること、すそ野を広げることの意味は、合理性や有用性からの脱却にあると思う。人と比べることはどこまで必要なのか。あるいは、どこまで比べずにいられるのか。学校で愛好家精神を育むには、合理性(やらなくてもいいことはやらない)を学びつつ、できないことをできるようになる喜びをどうやって担保していくかを考える必要があるだろう。

授業時間の減少は、音楽、美術、技術、家庭の科目をうまく連携することで、解決方法が見いだせるかもしれない。例えば、自分で楽器をつくる、デザイン、家庭科では整理や道具の使い方と結びつけられる」と提案した。

九州大学大学院芸術工学研究院准教授の城一裕氏は、「Makeから出てくる楽しさや教育思想は、ものすごくラディカル。Makeは勝ち負けではない価値観を大事にするが、世の中ではそうではないことがほとんど。もしMakeの価値観がマジョリティになったら、これまでの大学や芸術などあらゆる価値が根本から覆される怖さもあり、面白さでもある」と感想を述べた。

2つ目のセッション「Maker Faire Tokyo を持続可能にするには#2」は、8月3日・4日に開催されたMaker Faire Tokyo 2019のメインステージでのセッション「Maker Faireを持続可能にするには?」の議論の中で浮かび上がった課題について話し合われた。

登壇者は、デンソーD's Maker Collegeの岡本強氏、デイリーポータルZの林雄司氏、乙女電芸部の矢島佳澄氏、多摩美術大学情報デザイン学科の久保田晃弘先生、情報科学芸術大学院大学[IAMAS]の小林茂先生。

週刊アスキーの最新情報を購読しよう

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります