「革新的な市場が登場してくるときは、関係者の8割が反対しているくらいのときが、それに携わる絶好のタイミングです」

NECの最初のパソコン(当時はマイコン)であるPC-8001が発売されてから、今年で40周年になる。8月5日には、当時の関係者をゲストに「PC-8001誕生40周年記者会見」が行われた(関連記事)。

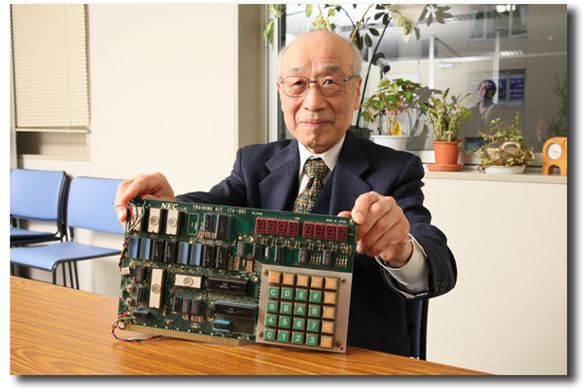

そのNECのパソコンの原点であるPC-8001は、どのようにして作られたのか? その前身であるトレーニングキットのTK-80はどのようにして誕生したのか? 記者会見でも、その中心人物である渡邊和也氏、そして開発リーダーを務めた後藤富雄氏のお話を聞くことができた。

ここでは、初期の同社のPC開発についてもう一歩踏み込んで知りたい方のために、2010年に刊行した『日本人がコンピューターを作った!』(拙著、アスキー新書)で行った渡邊和也氏へのインタビューを転載する。

TK-80 マイコン技術を日本中に広めた立役者――渡邊和也

渡邊和也(わたなべ・かずや)

1931年長野県生まれ。山梨大学工学部電気工学科卒業。65年、日本電気入社。主としてICやLSIの開発製造に携わり、76年にはマイコンキット「TK-80」を、79年にはパソコン「PC-8001」でパソコン事業参入のチームリーダーを務めた。81年以降はパーソナルコンピュータ事業部長、同社支配人、日本電気ホームエレクトロニクス専務取締役を経て、90年にノベル社長、97年に同社会長に就任。98年より社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA)専務理事ならびにコンピュータエンターテインメントレーディング機構(CERO)理事。

惑星とトレーニングキット

1975年といえば、アメリカにとってはサイゴン陥落の年である。『ポピュラー・エレクトロニクス』という雑誌の1月号に、ブルーの金属製のケースに小さなランプとスイッチの並んだ装置が紹介された。これが、ふだん我々が使っているパソコンの大先祖ともいうべき最初期の個人向けコンピュータ「Altair8800」(以下アルテア)のデビューである。

伝説によれば、この歴史的なコンピュータを、発売元であるMITSという小さな会社に持ち掛けたのは、ほかでもない『ポピュラー・エレクトロニクス』誌のレス・ソロモンという人物である。「個人が所有できるコンピュータが欲しい」という読者の便りが寄せられるのを見て、彼が、MITSの経営者であり友人のエド・ロバーツに相談してみたのがことの始まりだった。「アルテア」という名前は、もちろん、星の名前(日本ではアルタイル=七夕の彦星)だろう。映画『禁断の惑星』の舞台となる星系の名前であり、惑星で父親とたった2人で暮らす娘の名前でもある。真相は、レス・ソロモンの12歳の娘が『スタートレック』に出てくる惑星の名前から付けたのだ。パソコンの大先祖にあたる機械は、大手コンピュータメーカーの会議室で考えられたのではけっしてなかった。

アルテアは、いま私たちが使っているパソコンの数千分の1の動作スピード、メモリ空間は、実に、数百万分の1の256バイトである(256キロバイトではない)。いまから見れば素朴すぎるコンピュータだが、あとから周辺機器を追加していけば、当時企業で使われていた小型コンピュータにも迫るシステムにできた。このコンピュータのために、ハネウェル社にいた若いプログラマとハーバードの学生が「BASIC」という一般の人にも使えるプログラミング言語を対応させ、これが、マイクロソフトという会社になるのである。

アメリカのパソコンの大先祖が、雑誌読者から寄せられた手紙が元になったというのなら、日本のパソコンの大先祖も、劣らず意外なところから始まっている。

アメリカの初期のパソコン(当時は日本ではマイコンと呼ばれた)は、おりからのヒッピーカルチャーと融合しながらもパソコン産業へと進化していった。それに対して、日本のマイコンは、一つはパソコン産業へと進化したが、もう一つは、家電製品や産業機器などに組み込まれて「マイコン入り」、やがて「全自動」とついた製品を生み出すことになった点に大きな特徴がある。

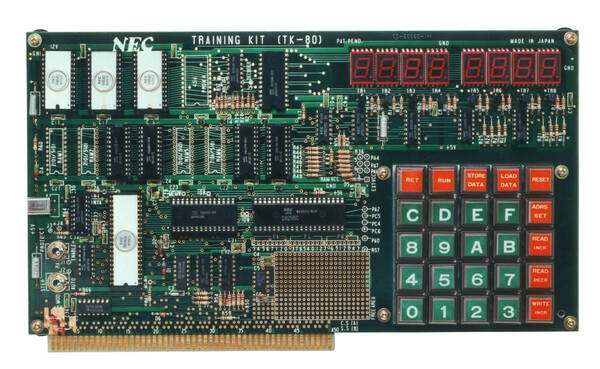

そんな日本の最初期のマイコンの一つであり、その後のマイコンやパソコン産業に決定的な影響を与えた製品が、アルテアの翌年1976年の8月、日本電気(現NEC)が発売した「TK-80」である。

「TK-80」は、同社のマイコンチップであるμCOM80を搭載したワンボードマイコン(一枚のむき出しの基板からなるマイコン)で、「TK」とはトレーニングキットの意味だった。8万8500円で買ってきても箱に入っているのはビニール袋に入った部品だけで、ユーザーは、ハンダゴテを使って、自分で組み立てなければならない。しかし、アメリカのアルテアが、実際に使うには高価なテレタイプ端末やディスプレイ装置をつなぐ必要があったのに対して、TK-80は、電卓のような8桁のLED表示とこれまた電卓のような16進キーが最初からついていた。

そのいかにも気軽に試せる設計と当時のNECからすれば“奇策"といえる販売施策により、突如として日本列島に「マイコンブーム」を巻き起こす。日本人の新しいモノ好き、小さいモノ好き、ハイテク好きも手伝ったのだろう。翌1977年までには国内の大手電機メーカーなど10社ほどからワンボードマイコンが登場する。

ここで培われた技術が、そのまま1980年代、世界を席巻した日本の家電製品、産業機器に組み込まれたのは間違いない。そして、国内シェア60%を維持し続けパソコン王国といわたNECにつながるのはいうまでもない。90年代の世界中のパソコンのフタをあければ日本製部品だらけだったという日本のエレクトロニクス産業への貢献も無関係ではない。

TK-80はどのようにして生み出されたのか、その責任者である渡邊和也氏に聞いた。

あいつはコンピュータは、ほかの者よりわかっているかもしれない

―― 渡邊さんが入られた頃のNECというのはどのような会社だったのですか?

「私が入社したのは昭和40年ですが、とてもすばらしい会社だと思いました。ちょうどトランジスタからICに変わる時期で、マイクロエレクトロニクスをやっているので、とても将来は発展するだろうということを思って入ったのですよ」

―― 当時は、まだ電電ファミリーの印象が強かったのではないですか?

「そうですね。電電公社の機器を作るほかに、放送局の送信管のような大きな電子管なんかもやっていましたね。民生品はまったくやっていなかった。マイクロ波衛星通信が当時は花形でしたが、地上では、二子山に立てたパラボラからとばして、いまの東名のマイクロ回線ルートができた頃です。電話のチャンネルを増やすものですね」

―― NECといえば巨大なパラボラアンテナのテレビコマーシャルの印象の人が多いですね。

「当時は、そうした衛星通信とか交換機とか放送用機器とか、電電公社の機械なんかを作っている会社が、高級な会社というイメージがあったと思います。技術的にも品質的にもですが」

渡邊氏は、NECの前に10年ほど、国際電気(後の日立国際電気)に在籍して真空管式の無線機の設計に従事していたという。この会社は、その少し前まで日本で海外通信を唯一行なう国際電気通信という国策会社で、GHQの指令で、KDD(国際電電)と同社に解体されたものだという。渡邊氏が担当したのは、防衛庁に納めるジープに搭載して運ぶような通信機で、「いま想像しろといっていっても、想像できない。エネルギー的にもほとんどストーブみたいなものでした」という。日立国際電気も、後年、半導体製造装置では屈指の企業の一つとなるが、当時はマイクロエレクトロニクスをやっているNECに魅力を感じたのだった。

NECに入社した渡辺氏は、半導体応用技術部という部署に配属。トランジスタを販売するのに際して、『いままで真空管で作っていた回路をどうトランジスタに置き換えるか?』といった客の相談に応じたり、自ら設計するなどの仕事を担当した。ほどなくトランジスタを1チップ上に集めたIC(集積回路)が主流になり、1971年、インテルが世界最初のマイクロプロセッサである「4004」を発売する。

―― マイコンを知った瞬間というのは?

「知った瞬間なんていうと突然目の前に現れたみたいですが、NECのICを製造している部門が『これからはマイコンチップ』だろうと言い出したんですね。インテルとほぼ同じ頃に、μCOM4という4ビットのマイコンを作ったんですよ。ところが、半導体チップというのは、作るとなると一度に何千個もできてしまう。社内では『これほど大量に製造して、使い道があるのか?』という声がありました。そんなときに、私が、マイコンチップの販売を命じられたのです」

―― なぜ渡辺さんに白羽の矢がたったのでしょう?

「その頃、私は、製造されたICを自動的に検査するためのシステムを担当していたのですね。コンピュータを使っていて、『あいつはコンピュータは、ほかの者よりわかっているかもしれない』(笑)と思われたのがあると思います」

マイクロコンピュータ販売部の部長に任命され、半期にチップを1億円売れというノルマが課せられた。ところが、トランジスタは「真空管からの置き換え」だったが、マイコンチップは、いままでまったく存在しなかったニーズを引き出すことから始まる。「むこうは自社製品にマイコンチップを使うなど考えたこともない。話にならないんです」という状況だった。このまま暗中模索ということになりそうだが、すぐに腰を上げて動いてしまうのが渡邊氏だった。

「まずはアメリカで4004がどういう市場で使われているのかを調査ですよ。当時、カリフォルニアのベイエリアでマイコンクラブが結成され始めた頃でした。『ピープルズ・コンピュータ』というクラブ会報の『ドクター・ドブズ・ジャーナル』が創刊された頃で、その会合にも行きました。そこには、ジーパン姿でラフな服装をしたヒッピーのような人々ばかりがいましたが、彼らは、『コンピュータなんかオモチャに使う時代だよ』など、当時の日本では思いもつかないことばかり言っていましたね。帰国して『アメリカではコンピュータの概念が覆っている』と報告しますと、会社の上層部に『コンピュータを遊びに使うなんて不謹慎だ』と言われた時代でした。今では嘘みたいな話ですけど、本当にそういうムードでした」

上層部が「不謹慎だ」といったのも1970年代半ばの状況を考えれば無理からぬ話である。1970年代は、都市銀行を中心に第二次オンラインと呼ばれる銀行間の取引やキャッシュディスペンサーが整備されはじめるなど、コンピュータの社会的な認知が進んだ時代ではある。しかし、1975年頃は、まだまだコンピュータは特別に空調のきいたコンピュータ室に鎮座して、時間を予約して使うような装置だった。それを、個人が遊びに使おうというのだから否定したくもなろう。

―― マイコンの売り込み先はどこだったんですか?

「それまで(ICの時代)の取引先は、家電メーカーや空調メーカー、キャッシュレジスターなどのメーカーでした。印象的なのは、シルバー精工さんとプロジェクトを組んで世界初の電子編機を開発したことです。NECの重役会議に完成した電子編み機を持ち込んみましてね、私がギーコギーコとやると、赤い文字で『NEC』という文字を模様に編みこんで出てくる。みんな、へーっと言って見ていましたね(笑)」

―― 日本の半導体は電卓で立ち上がったという議論がありますが。

「電卓のためにμCOMを作ったわけなので、カシオ、シャープ、当時は、オムロンもずいぶん電卓で勢いがありましたね。半導体の最初の応用は電卓だったと思います。電卓の場合は、メーカーも自分たちでそれまでも回路を組み立てたりしていたので、チップを売るだけでいいような形になってきました。最初のシャープのトランジスタ式電卓(コンペットCS-10A)は、文字どおり電子式卓上計算機で大きさもレジスターくらいあり、50万円以上もしました。それが、LSIやマイコンを使うようになって本当に小さく安くなったんですね。シルバー精工さんとは、その後も電子編機『あむあむ』、蛇の目ミシンさんとは『メモリア』という国産初のコンピュータミシンを共同開発しました」

―― マイコン入りというのが売り文句の時代になる。

「空調関係は、シロクマくんなどいろいろありました。それから、あまり知られていないと思いますが、PPC(複写機)は、マイコンの威力が凄かった製品のひとつです。濃さの調整がむつかしかったようですね。ところが、マイコンでコントロールするようになったことが大きかった」

コンピュータの歴史では、ジャカール式織機をヒントに考案された英国バベッジの「解析機関」があるが、マイコンの応用が電子編機やミシンだったのも、あながち偶然ではない。4ビットマイコンの主な使いみちは、それまで機械仕掛けでやっていたものを置き換えるという用途が多かったのだ。とくに日本の得意とする精密機械技術と組み合わせて「メカトロニクス」と呼ばれるようになる。ほかに4ビットマイコンの利用例では、キャッシュレジスターがある。マイコンがレジスターに導入される以前は機械式のキーボードだったので、レジを叩く女性が腱鞘炎に悩むことが多かったが、マイコンによって指に負担のかからない「フェザータッチ」のレジスターが実現したのだ。メーカーを一社一社訪ねてまわった甲斐あって、まだ限られた利用範囲ではあるが、マイコンも売れるようになっていった。

本家より優れたマイコンが売れない

―― やがて8ビットの時代になりますね。

「NECでは、μCOM8ですね。実をいうと、この頃のマイコンというのはアメリカ製のマイコンを研究して作っていました。たとえば、8080がその頃の最高の技術ですからね、それを見ないわけにはいかないわけです」

―― リバースエンジニアリング(売られている製品を解析して必要な情報を引き出すこと)ですか?

「そうです。ところが分析してみると8080には技術的な問題があることがわかりました。そこで、NECでは『8080と同じものではなくそれを改良した製品で先回りしようじゃないか』ということで「μPD753」というチップを作りました。ところが、これがまったく売れないのです」

―― どうして売れなかったのですか?

「当初、私も理由がわかりませんでしたが、ソード電算機社長の椎名堯慶さんと佐藤信弘さんにお会いしたときに『8080は使いますがμPD753を使うつもりはありません』といわれました。『確かに、8080は性能的に問題があるかもしれないし、NECさんの製品が優れていることは認めます。だけど、うちはセカンドソース(あるメーカーが開発した製品を、許諾を受けて別のメーカーが生産すること。複数の企業から同一仕様のチップを調達できる)で入手できるものでないと困る。もしNECさんから供給を断たれたら、我々は、どうすればいいんですか?』とおっしゃいましてね。もうひとつの理由として8080は技術資料が充実している。これはインテルから公開されているので、アメリカの技術者とも8080なら話が通じる。ところが、μPD753といっても誰も知らないからダメだということです。要は『デファクトスタンダード(事実上の標準企画)かどうか』ということが非常に大事だというのですね。お二人の言葉には、目から鱗が落ちましたね」

―― それでどうしたんですか?

「会社に帰って技術者にね、こういうことでダメだった、だから完全に同じヤツをつくってくれと言いましたよ。技術者のプライドもあると思うが、俺たちは商売をやっているんだからと。技術屋はみんな横向いたり下向いたり。私も気持ちはわかりますよ」

4ビットが機械仕掛けの置き換え的な使い方が中心だったのに対して、8ビットは、それ自身すでに立派なコンピュータという内容である。事実、渡邊氏の話に登場するソード電算機は、オフィス向けのいまのパソコンに相当する製品にいち早く取り組んでいた。1974年に8080を搭載した「SMP80/20」を、同程度の性能のミニコンピュータが1000万円以上した時代に、350万円で発売。やがて“コンピュータのソニー"とも評されるようになるソードだが、その飛躍の原動力の一つとなったのが、「PIPS」というソフトだった。

当時のマイコン状況を知る意味で、PIPSについて少し触れておくことにする。マイコンの世界では「何か計算して答えを求めたかったらBASICでプログラムを書く」という方法しかない時代が続いた。そこに、1979年、アメリカで「VisiCalc」というソフトが登場して状況を一変させる。いわゆる表計算ソフトで、いま我々がお世話になっている「Excel」の大先祖といえるものだ。いまや表計算ソフトが、家計簿から複雑系のシミュレーションまで使われていることを考えると、このソフトの登場がいかにエポックメイキングな出来事であったかは想像に難くない。このVisiCalcとほぼ同じ頃、日本でもプログラミングを不要とするソフト(ノンプラミング言語あるは簡易言語といわれた)として「PIPS」がデビューする。PIPSは、いわゆる表計算ソフトとは異なるが、画面に2次元の表イメージを映し出して、対話的に操作していくという点においては、VisiCalcと同じように新しかった。興味深いのは、PIPSが、望月宏氏という、当時日本銀行本店の営業局にいたエンドユーザーが考案したソフトだった点である。8ビットマイコンには、それほどの可能性が秘められていたわけだが、75年は、まだその利用は端緒についたばかりだった。

コンピュータとして売るつもりはなかった

8ビットマイコンは、市場を開拓しなければ売れないという点においては4ビット以上だった。しかも、買う側に、それを使いこなす能力(リテラシー)がないとそもそも動機づけも発生しない。国内では、まだまだ4ビットの需要がほとんどで、「8ビットはいらない」という声もあったという。そのため、μCOM80は、とにかく絶望的に売れていなかった。

ユーザー教育のために、渡邊氏は、「NECマイコン教室」というものを全国あちこちで開くことにする。マイコン自体の認知が少しずつ進んでいたこともあって、小さな会社から大企業の社員までが集まった。ところが、なんとかマイコンを使った製品を自社でも作れないかと、がんばって勉強してくれるのだがなかなか習得が進まない。

「コンピュータの教育というのは、当時、どうやってやっていたかといいますと、教室で黒板とテキストを使って講義をしていたのですね。しかし、それでは、3回きいても4回聞いてもなかなか理解できないんです。ところが、実物を相手にして、コンピュータの反応を直に自分で体験していくと、いままで30分かけないとわからなかったことが、あっという間に頭に入ってしまうんですね。それで、これは教材を作らないといけないというわけで、教材を開発することになったのです」

―― コンピュータ教育はとくにそうですね。

「マイコンチップ自体がコンピュータですから、これをプリント基板にのせて作るわけですが、問題は入出力機器です。当時、そのような場合にはASR-33という端末が有名でしたけど、いわゆるテレタイプをつなぐのですが、それだと教室に一台しか持ちこめない。しかも、その一台は先生がやってみせるだけで肝心の生徒はいじるわけにも触る訳にもいかない。それでは教育効果があろうはずがありません」

―― それで生徒各人がもてる教材を作った!

「そうです。みんなの机にのるだけでなく、入出力機器まで備えたワンボードコンピュータが、いちばん効率的だろうということで開発することにしたのです。それが、TK-80になるわけですが、これはコンピュータとして売っていこうというつもりで作ったのではなく、『マイコンを知ってもらうためにはどうしたらいいか?』ということで作ったのですね。したがいまして、名前もTKは《トレーニングキット》となるわけです」

しかし、教材を作ろうと決めてからが苦労の始まりでもあった。NECは代表的なコンピュータメーカーだったが、とてもこのような教材を作るのに社内の協力を得られるとは思えない。そこで、マイクロコンピュータ販売部の中で、後藤富雄、加藤明、半田幹夫の3名を中心にして、ワンボードマイコンの開発にあたることになる。部署自体もできたばかりであるうえに、加藤氏をはじめ部門の約半数がその年の新人というような状況である。試行錯誤の連続で、彼ら自身が勉強しながらのような状況ではあったが、それはエレクトロニクスの会社、周囲にさまざまなノウハウを持った人たちがいたのも彼らを助けた。

こうして、小さな基板上に電卓のような7セグメントのLEDを8桁、同じく電卓のような20個のキーがのり、あとは電源さえ用意すれば使える「TK-80」が誕生する。ただし、7セグメントのLEDというのは、すべて点灯して「日」(8)の文字になる表示デバイスである。これでは、コンピュータで使う16進数(0〜9、10〜15はA、B、C、D、E、Fで表現する)をすべては表示できない。そこで、常識はずれではあるが、BとDは小文字で「b」、「d」と表示することにした。渡邊氏は、「当時の設計思想からいったら、はなはだ横着なけしからん話ですね」と笑う。

200台売れればと思ったものが何万台も売れた

「ところが、教材といっても作ろうとしているのはコンピュータです。我々は、半導体の製造・販売の部門にいたわけですから小さいとはいえ装置を作ることになると、社内的にはルール違反ということになる。しかも、立派なコンピュータを作っているNECですから、完成品としてTK-80のようなオモチャのようなコンピュータをおいそれと出せるはずがないというのもありました。そこで、いわゆるプラモデルのような組み立て用のキットとして、部品をビニール袋に入れて箱詰めして、綺麗な化粧箱にいれて売ったのです。しかし、キットであったことが、教材としての意味が増しましました」

―― 基板に組み込む作業からやるわけですからね。

「ただ、そういうふうに応用してもらうには技術資料が必要になります。そこで、そういった技術資料、関係情報といったものを積極的に開示をいたしました。当時、大メーカーで技術資料を開示をするということは、これはもう完全に違反だったんですね。普通の会社ではそんなことはありません。NECの場合も、TK-80をのぞくと、そんなことはやっておりませんでした」

いろいろな既成の概念を打ち破ることで、はじめて生まれたのがTK-80だったのだ。そして、もう一つ、NECは、競合他社からは奇異な目で見られるようなことをやる。それは、76年9月に秋葉原のラジオ会館内に「Bit-inn」というマイコンサービスルームを開設したことだ。それまでの大メーカーは、NECの電話交換機や衛星通信のように高級なものを作ることに誇りを持っていた。そんなわけで、「NECは秋葉原にオモチャがらみのものをつくって、素人を一杯あつめてなにかやっている」といった声が聞こえて来たという。ところが、Bit-innには、毎日たくさんの人が押し掛けてくる。土日にも、渡邊氏はじめTK-80の関係者が、客たちの相談にのるべく詰めていた。

「大学の先生方、企業の技術者、研究者はもちろんのこと、パイロットがきたり、天文学者がきて日食の計算に使いたいといっていましたね。あと看護婦さんがきて病院のアンプルの管理に使いたいときたり、今度は畜産関連の方がいらして、牛の分娩管理をこれでやりたいなんて話もありました。私どもには考えもつかなかったマイコンの利用ニーズが世の中には一杯あるんだと、非常に驚いたことの連続でした」

―― マイコンブームが始まったわけですね。

「それとは別に『NECマイコンクラブ』というのも作ったのですが、1カ月をまたずに1万人の申し込みがありました。1年たたないうちに、各社ともBit-innのような店を秋葉原に出しましたね。これはもう、会社の力やなんとかの力ではとても防ぎきれないような大衆の波がわーっと広がって行くと本当に感じたものです。Bit-innは、秋葉原の後、名古屋、大阪、横浜などにも作りました」

―― マスコミにも取り上げられていきますよね。

「『週刊ダイヤモンド』にも取り上げられました。それをNECの重役が読んで『うちの渡邊がデカデカと記事に載っているぞ。何をやったんだ?』と言っていました(笑)。それほどNEC社内ではTK-80は盛り上がりが知られていなかったわけです」

しかし、社内からは、デバイスのしかも販売部門でデバイスではなく小さいながらもコンピュータを手がけていたことに対して「本業ではない」という声もあった。ある会議では「火遊びはそろそろやめろ」と言われたこともあるという。大型コンピュータなどを扱っている人たちは、マイコンをオモチャのように信頼して使えるようなものではないと見る人も多かった。

そんな中、渡邊氏らの取り組みをトップではほとんど唯一理解してくれていたのが、「NECのミスター半導体」といわれ後に会長も歴任する大内淳義氏だった。マネジメントの基本は「金は出すが口は出さない」であると、自身口にして実践もした人で、渡邊氏が少人数で思う存分やれたのも大内氏あってのことだった。実は、TK-80は作りたいが販売部門がコンピュータを作ってよいものか、まさに八方塞がりのときに「キットとして発売しよう」と言ってくれたのも大内氏だった。

TK-80は、「教材用なので200台も売れれば」と考えて作られたものだったが、期せずしてコンピュータとして受け入れられ、後年「第一次マイコンブーム」と呼ばれることになる大きなうねりを作っていく。TK-80は、発売後2年間で約2万5000キットを販売。結果的に、社会に潜在化していたマイクロコンピュータへのニーズを顕在化する引き金になった。それに答えるべく、77年11月には、TK-80と組み合わせることでBASIC言語を使えるようにする「TK-80 BASIC STATION」を発売。79年4月には、その構成を発展させて一つのケースに入れた「COMPO BS」を発売する。

しかし、これをもとに本格的なパソコンを開発しようと考えたときには、味方だと思っていた大内淳義氏に反対されて衝撃を受ける。当時のNECは、大衆向けに量販するルートやお店も持っていない。それ以前に、量販商品をつくるシステムが社内にないというのである。何度も大内氏にかけあい、社内には一切迷惑をかけず、開発から販売やサポートまですべて自分で作りあげるからという約束でなんとか許可をとりつける。そして、79年9月には、日本の初期パソコンを代表する製品となる「PC-8001」を発売。これが、NECパソコン事業の元になり、1980年には国内シェア60%以上を維持しつづけた、NECパソコン王国につながるのである。

渡邊氏に、「TK-80をうまくやれた理由はなんでしょう。仕事をしていく上で大切なことは?」と聞くと、次の4つのポイントをあげてくれた。

1.革新的な市場が登場してくるときは、関係者の8割の人が反対しているくらいのときが、それに携わる絶好のタイミングである。

2.既成概念にとらわれてはいけない。とらわれていると新しいものには、なかなか繋がらない。

3.いつもユーザーを見てすぐに実現する。競合会社の動きばかり見ているのはダメである。

4.世界で起こっている情報を10日以内に仕入れる。とくにインフォーマルな情報に価値がある。

当時を伝える資料によると、渡邊氏は、半導体商社や北海道から九州まであるマイコンショップには毎週のように訪ね、周辺機器やソフトウェアを開発するサードパーティ、Tシャツにジーンズというそれまで同社が付き合ったことのない若い起業家たちと、分け隔てない態度で接していたという。4つ上げていただいたTK-80をなしえたポイントも、むしろ社外の人たちとの関係の中で機能した。その中から予想もしないアイデアやニーズが掘り起こされ、やがてそれがパソコンビジネスの基本的な産業構造になっていくのである。

TK-80の誕生からすでに35年、時代は大きく変化してネットの時代を迎えているが、デジタルをめぐるビジネスの基本は変わっていないのではないか。

本インタビューを掲載した『日本人がコンピューターを作った!』は、いささか意気込みすぎの書名にも見えるが、日本の黎明期のコンピューター開発者たちに敬意を表するつもりで編集担当のHさんと決めたものだ。『計算機屋かく戦えり』から、とくにコンピューター自体に関わった人のインタビューを抜粋して新書化したものだが、その際に、渡邊氏へのインタビューを新たに加えさせていただいた。

渡邊氏に登場ねがった理由は、70年代までの日本の高度経済成長を受けて80年代も日本企業が活躍できた背景にマイコンのはたした役割がある。まさに半導体が“産業の米”と言われた時代である。家電の「マイコン入り」「全自動」に象徴されるように、日本は本文で登場する編み機やミシンから始まって、マイコンをカメラやクルマ、楽器や産業機器まで組み込んでいく。炊飯器のお焦げなくなり、エアコンで風邪ひくことが減り、カメラのピンボケがなくなったのはこの時期である。

渡邊氏へのインタビューで伺えるのは、日本の企業が先端テクノロジーを貪欲になかば盲目的に取り込んだことだ。それが、さまざまな分野で世界を席巻する原動力になったことを再認識したいと思ったからだ(日本の歴史教科書はそう語っているだろうか?)。いきなり、「半期にチップを1億円売れ」とはムチャな話かもしれないが、新しいものに乗り切ることが成功のもとだと日本企業は知っていたのだ。

そうした中で、NECという企業カラーが果たした役割はやはり大きい。日本のエレクトロニクス産業は、電電ファミリー系企業と民生品系企業に大きく分けられるが、この時代にはそれぞれの特徴が面白いように機能していた。前者は半導体を売るとともにコンピューターのパラダイムの変化を追い、後者は、身の回りを便利に楽しくすることを考えた。両者がともに製品を投入してせめぎあっていた地点がパソコンだったのだ。

もっとも、渡邊さんが、高級品を作るNECがオモチャみたいなコンピューターを作るのかという社内のムードと同じように、TK-80やPC-8001に取り組まなかったらそれも変わっていたかもしれない。

『週刊文春』の超人気連載だった上前淳一郎氏の『読むクスリ』の第一回は、まさにTK-80の話である。1980年代前半にマイコンがサラリーマンたちにどう捉えられていたか知るには貴重な資料といえる。渡邊和也氏の著書としては、『反骨のすすめ―NECパソコンの「父」が今、語る』(マイクロマガジン社刊)がある。また、ユーザー側の事情に関しては、『みんながコレで燃えた!NEC8ビットパソコン PC-8001・PC-6001』(アスキー書籍編集部、アスキー刊)がある。

今回は、渡邊和也氏、NECの鈴木正義氏のご協力でこの記事をあげることになった。この場を借りてお礼申し上げたい。

遠藤諭(えんどうさとし)

株式会社角川アスキー総合研究所 主席研究員。月刊アスキー編集長などを経て、2013年より現職。雑誌編集のかたわらミリオンセラーとなった『マーフィーの法則』など書籍の企画も手掛ける。角川アスキー総研では、スマートフォンとネットの時代の人々のライフスタイルに関して、調査・コンサルティングを行っている。著書に、『近代プログラマの夕』(ホーテンス・S・エンドウ名義、アスキー)、『計算機屋かく戦えり』など。

Twitter:@hortense667Mastodon:https://mstdn.jp/@hortense667

週刊アスキーの最新情報を購読しよう

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります