心理的安全性を担保して、アイデアにつながる発言を促す

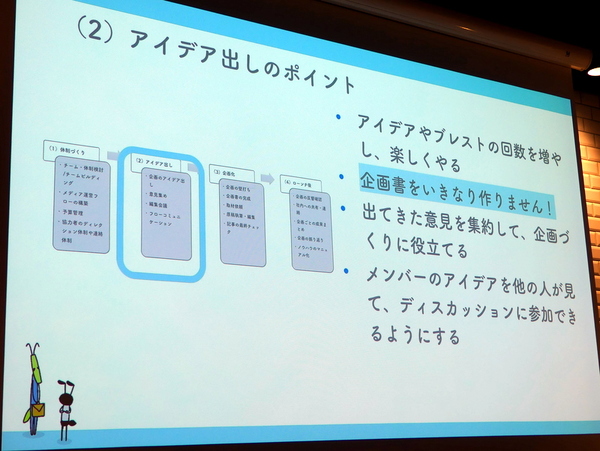

体制作りの次に語られたのは、アイデア出しの方法。筆者も駆け出しライターの頃に経験があるが、会議をやり、企画書を作って上司に見せ、OKが出ればスポンサーに見せ、Goが出てやっと記事作りがスタートするというのが、旧来のメディア運営の手法だ。何ヶ月か先の特集と連動するような企画を考え考え、企画書を突き返されては手直しを重ねた。藤村さんは、そんな仕事のしかたをしたくなかったようだ。

「いきなり企画書を作るということ自体、ハードルが高いし、企画書を見て編集長がジャッジするなんて運用はしたくないと思いました。編集長をウンと言わせる企画ではなく、中の人が楽しい企画を求めているからです」(藤村さん)

そのために、企画になる前の段階でのアイデア出しを重んじているという。ブレストやコミュニケーションの回数を増やし、アイデアを出しやすい環境づくりを心がける。とにかく、気軽にアイデアを共有できること。軽さ、気軽さ、手軽さが重要だと藤村さんは言う。企画に直接関わることも関わらないことも、言いやすい環境。雑談も大歓迎とのこと。

「楽しいじゃないですか、雑談。そこから何か新しいアイデアが生まれることがあると思っています。だから、雑談的なやりとりは大歓迎です」(藤村さん)

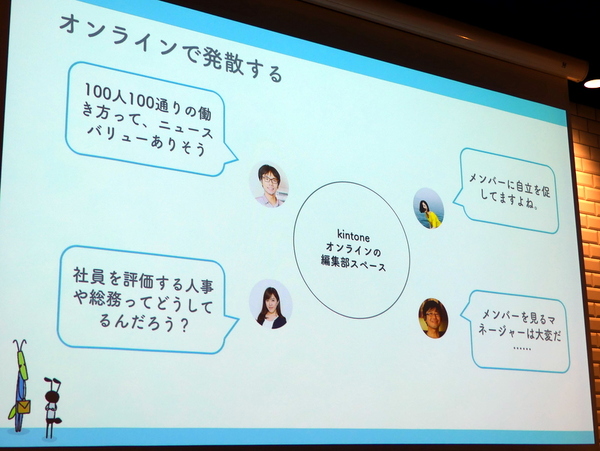

筆者の経験から言っても、雑談からアイデアが生まれることは確かに多い。しかし藤村さんの狙いはそれだけではないようだ。雑談さえも歓迎されるコミュニケーションの場を作ることで、自分の思ったこと、考えたことを臆することなく言えるチームにしたいと考えているとのこと。気軽な発言が許されるという心理的な安全性、それを備えたチームの方が高い成果を上げられると、Googleが行なった検証でも確認されているそうだ。実際、どのくらい気軽にコミュニケーションが交わされているのか、記事化されたもののアイデアが生まれた瞬間の画面キャプチャも示された。

「アイデアはため込まずに発散させた方がいいんです。自分の中にため込んでおいても活性化されません。アイデア同士のやりとりを経て、自分以外の視点が入ったときに扉が開きます。色々なメンバーが色々な立場からコメントをくれて、アイデアが深まります。そのやりとりをできるだけ軽くすること、これは企画を作るための手順だと身構えないこと、心理的安全性を担保しておいて気軽にコミュニケーションを取れる場所を作っておくことが、多くのアイデアを生み出すコツです」(藤村さん)

よく、リモートワークなど顔を合わせず文字だけのコミュニケーションになったとたんに雑談がなくなり、殺伐とするという話を聞く。確かに文字だけのコミュニケーションにそういう側面があることは確かだ。しかし、そういった傾向をわかったうえでうまく回していけば、雑談でも盛り上がれる。サイボウズ式編集部のスペースは、その好例と言えるだろう。

「企画はゼロからは生まれません。アイデアとアイデアの掛け合わせ、その項数が増えるほど面白くなります。色々な要素を掛け合わせること。そのためには、自分だけではなくチームを頼り、チームやフォローしてくれる社員の頭の中にある項数も掛け合わせていく。逆に誰かのコメントに返信することが、アイデアを磨くことにもなります。そうしてみんなでアイデアを掛け合わせた企画は、自分が作った企画ではなくチームで作った企画になります」(藤村さん)

なおこのコミュニケーションには、先に紹介したとおり、サイボウズ式に興味をもってくれている社員も参加できる。営業部の人がコメントを書くこともある。実際、営業部の人のコメントから「大事な商談の日なのに、保育園に預けられない──両親の代わりに営業チームで子守をした話」という企画が生まれ、大ヒットした。

営業部のメンバーからのコメントでできた企画

「営業部の雑談から生まれた企画が、編集部が頭をひねって生み出してきた数々の企画をあっさり超えて行くPVを叩き出しました。ちょっと悔しくはありますが、こういうことがイノベーティブだと思うんです」(藤村さん)

無論、顔を合わせての編集会議も行なう。といっても、発言中にチャットでコメントを書き込みまくるハイブリッドな会議だそうだ。声の大きい人だけがしゃべり続けるのではなく、聞いているうちに思いついたことをどんどんチャットに書き込んでいく。そのため、同じ場にいるのに発言者の顔ではなく全員がPC画面を見ているという不思議な光景が生まれるという。

「この会議の方法、おすすめです。リモートワークの人も同様に参加できるし、企画担当者がチャットを見て、これってどういう意味ですかと会議をリードしてくれるので、編集長がファシリテートしなくて済みます」(藤村さん)

ちなみに、この話題の冒頭で熱田さんが「みなさん、企画書って書いていますか?」と会場に問いかけたのだが、挙手した人はいなかった模様。「おお、仲間だ」と藤村さんは会場の共感を得て語り始めた。確かに、企画書などめったに書かなくなった。この記事に至ってはアイデア出しもなかった。「これ取材しといたから原稿書いて」と、大谷からメッセージひとつで素材が送られてきたのだ。TECH.ASCII.jp編集部には、チームプレーなどという都合のよい言い訳は存在しない。あるとすればスタンドプレーから生じる、チームワークだけだ。

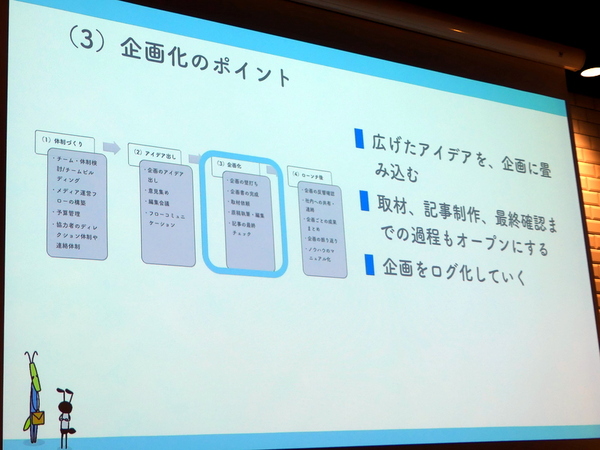

ブラッシュアップされたアイデアを企画に収束、記事掲載後のフォローもkintoneで

ここから企画化の段階へ進むのだが、サイボウズ式編集部では、アイデア出しの段階で多くの人の意見を取り入れ、アイデアがブラッシュアップされるようになっている。昔なら企画書を出しては突き返され出しては突き返され、としていた部分を、雑談的なコミュニケーションという形ですでに消化しているのだ。あとは、どのアイデアを企画として取り上げるか、取り上げるとしたらどのような切り口で記事にすべきかなど、具体化の作業が残るのみとなっている。藤村さんはこの段階を、「広げたアイデアを企画にたたみ込む」と表現した。コミュニケーションで広がり、発散したアイデアを、記事企画という形に収束させるのだ。

「ここまではフローのコミュニケーションが中心でした。しかしここからはアプリを使ったストックの話になります。記事管理用アプリに企画を登録し、取材や記事制作、最終確認までのやりとりをオープンにして、チームの資産にしていきます」(藤村さん)

ここで役立つのが、kintoneの特性だ。データを登録する同じ画面上にコメント欄があり、企画についてコミュケーションをしてブラッシュアップできる。その記録はチームメンバーから見えるので、どのような経緯、やりとりがあってどういう風に進んだのか、共有できる。新規メンバーが加入した際や、新太に企画にメンバーが加わった際にも、どのように企画が進んできたのかアプリを見るだけで経緯を把握できるということだ。そのような企画が積み重なっていけば、アプリ内に編集部のノウハウが蓄積される。知見の属人化も避けられるということだ。

kintoneで記事作成の過程までオープンにしておく

最後の話題は、ここまでの経緯を経て生まれた記事のローンチ後のフロー。企画の反響を見て社内共有するのも、オウンドメディア編集部の役割だ。かといって、効果測定のために数字を報告することはほとんどないという。

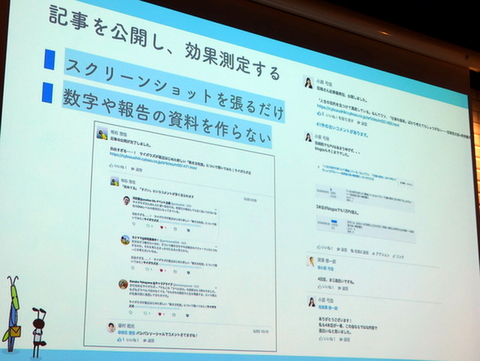

「サイボウズ式では、SNSの反応をよく見るようにしています。企画反響スレッドに、SNSでの反応をキャプチャしてただただ貼り付けていきます。しっかり想定読者に当たっているか、企画コンセプトを達成しているかを重視しています」(藤村さん)

スクリーンショットを貼るだけ

社内への報告も、同じく企画反響スレッドで会話形式で行なう。数字報告や資料を作っても社内であまり見てもらえないが、会話形式のやりとりで共有すると結構見てもらえるのだという。かといって、数字をまったく見ない訳ではない。

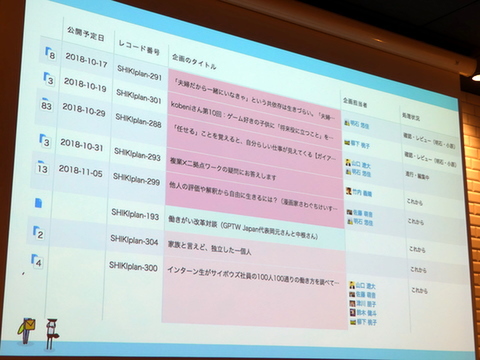

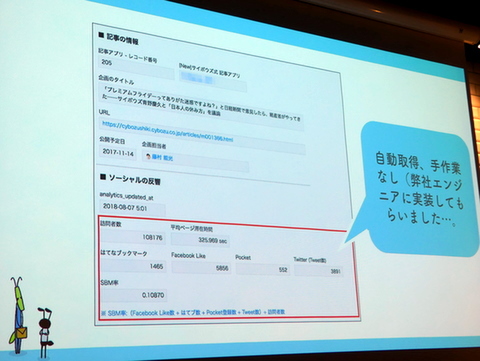

「ソーシャル反響アプリに数字をまとめています。公開した記事に関してURL、公開日、担当者、訪問者数などをまとめたアプリです。社内のエンジニアに頼んで、反響数値を自動取得する機能を実装してもらったので、記事ごとに数値をまとめる工数はゼロです」(藤村さん)

数値を自動取得するあたりは、さすがkintoneを開発するサイボウズならではといったところか。しかし、その数字をみんなに見えるようにしているだけで、特別な資料を別途作ることがないというのは、いい工夫だと感じる。数値資料の配付があまり意味を成さないと考え、ツールでできることは徹底的に自動化する。kintoneを使えば8割方できると、藤村さんは言う。

SNSでの反応を自動取得できるようにエンジニアに開発を依頼

「8割方、というところもポイントです。100%を求めたらキリがありません」(藤村さん)

ツールの活用という観点では、kintoneを使ったマニュアル化の徹底もある。手順だけを共有するマニュアルではなく、各手順にどのような思いを込めて作業にあたるべきか書き込んでいるという。一度作って終わりではなく、マニュアルについて思ったことをコメント欄でコミュニケーションを取り、ブラッシュアップし続けている。

「マニュアルというか、企画タイトルの付け方とか、ほとんどポエムです。読まれると恥ずかしいくらいの」(藤村さん)

「では、一例を読み上げてみましょう(会場笑)」(熱田さん)

ストック情報の横でフローコミュニケーションをやりとりできるkintoneはチームビルディングの強い味方

kintoneを使ってどれくらい簡単にアプリを作れるのか、勉強会の後半で熱田さんがその場でアプリを作って見せてくれた。簡単にアプリを着く輝kintoneが、体制づくりから、記事制作、そして掲載後の効果測定まで様々なところで役立っていた。kintoneの使い方も、その背景にある藤村さんの方針も、示唆に満ちていた。

編集部に特化した話ではあったが、ストック情報を持つどのようなチームでも同じものを作れるはずなので、やってもらいたいと藤村さんは語った。冒頭で藤村さんが語った通り「自分がいなくても編集部が回るように」するため、ツールで自動化できるところは徹底的に自動化、それ以外はメンバーが自走できるようサポートすることで、サイボウズ式は編集長という役割さえも属人化しない組織に育っている。藤村さんの話題を受けた熱田さんの一言が、それを強く物語っていた。

「藤村さんの、何もやっていない感じがすごいですね!」(熱田さん)

週刊アスキーの最新情報を購読しよう