新技術「EXOFIELD」を体験しに、JVCケンウッドの試聴室まで行ってきた。

一般には“頭外定位技術”などと呼ばれているが、この技術を使うと、目の前のスピーカーからリスニングルームに音が広がっていくような感覚が味わえる。実際にはヘッドフォンで聴いている音なのに、それを意識させない。きわめて自然なフィーリングで空間の広さを感じられるのだ。

EXOFIELDを使った製品やサービスがどうなるかは5月11日に正式発表される見込み。その翌日からのイベントで一般公開するそうだ。これに先立つ形で、3月14日に技術発表会が開催された。

その前後に一部媒体の記者を呼んでデモを実施したようだが、対象はごく一部で、出席者の大半はその効果をまだ体験していないと思う。

発表会では、いろいろ苦労話や技術的な特徴を説明されたが、ただ単に「すごい」と言われても、正直なところ半信半疑である。その効果が本当かどうかは、やはり聞いてみないと分からない。取材申請すれば、本社で後日対応するとのことだったので、その効果を確かめに行ってきた。

ひとりひとりの頭や耳に合わせて、実測するのが大きな特徴

取材ではEXOFIELDを利用するために必要な「計測」→「個人プロファイルの作成」→「専用ソフトでの再生」を体験した。

EXOFIELDの技術的な仕組みについては技術発表会で語られている。今回の取材で聞いたのも大体同じ内容で、特に目新しいものはなかった。技術的な内容について知りたい場合は、掲載済みの記事「JVCが個人の耳の特性まで考慮した、ヘッドフォン音場補正技術“EXOFIELD”を開発」などを参考にしてほしい。

ひとつの肝と言えるのが、計測時に使用する非常に小さなMEMSマイクだ。無指向性で聴診器型になっていて耳の中に置く。テスト信号のような音(インパルス)をスピーカーから再生し、その音を記録する。これを「インパルス応答」というが、元の波形と比べることで、発音した場所と耳内でどのように音が変化したのか分かる。

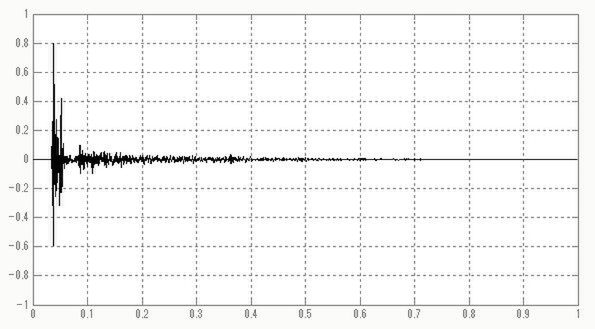

要はスピーカーから再生するのはブチっというものすごく短いパルスだとしても、その振動が空間を伝わっていく過程で、壁や室内の物体、さらには人間の肩や頭部など様々なものに複雑に反射し、干渉を受ける。マイクで計測する波形は変化する。立ち上がりが急峻で、後ろがなだらかに伸びた感じになるわけだ(実際はもっと複雑な形状になる)。これを頭部インパルス応答(HRIR)と呼ぶ。信号の遅延や残響など、発せられた音が耳の鼓膜に到達するまでに受けた様々な影響を示す貴重な情報だ。

インパルス応答の例

これを音楽信号に足し合わせれば、再生音にリアルの空間情報を加味できる。そのためにひとりひとりきちんと実測して処理するのが、EXOFIELDの特徴だ。

実はこの考え方自体は特に新しいわけではなく、何十年も昔からあった。ただし、実際にひとりひとりの耳の特性を計測して得た情報を、リアルタイムの処理で再生中の音楽データに反映する処理には相応の負荷がかかる。そこでヘッドフォン向けの音場補正技術では、これまで汎用的な“頭部伝達関数”を使って、事前にエンコードしておくものが多かった。

要するに、世界にはいろいろな形の頭や耳を持っている人がいるけれども「人の頭や耳は大体こんな感じだよね」と決めてしまって、ひとまず細かな個人性については考えないことにしていたのだ。しかしプロセッサーの性能が十分に高くなった現在であれば、こういう複雑な処理も可能になってくる。

週刊アスキーの最新情報を購読しよう

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります