国内の”知の最前線”から、変革の先の起こり得る未来を伝えるアスキーエキスパート。KDDI総合研究所の帆足啓一郎氏による人工知能についての最新動向をお届けします。

人工知能の活用は日本経済を活性化するために必要不可欠と位置づけられており、政府主導で人工知能関連の研究開発が推し進められている。本連載記事をきっかけとして、政府の人工知能関連政策の一翼を担っている文部科学省の方々と議論する機会をいただいた。本記事では、その議論の内容を踏まえ、政府主導で支援されている人工知能関連の研究開発、およびそれらの技術を作っている人材を広く活用する際の課題について述べる。

本連載記事に対する文部科学省の反応

アスキーエキスパートでは、筆者は人工知能に関する記事の執筆を依頼されており、これまで5本(本記事含む)の記事が掲載されている。人工知能に対する注目度の高さと相まって、各記事に対してさまざまな反響をいただいている。拙文ながら、多少なりとも今後の人工知能の動向や活用を考える上で参考になっているのであれば大変ありがたく、改めてこの機会をいただいたASCIIの方々に感謝したい。

そんな多くの反響の中でも、筆者による3本目の記事「人工知能をビジネス活用する際の“覚悟と努力”とは?」掲載後、文部科学省の方から直接連絡があり、筆者個人として本連載(あるいは人工知能自体)に対する関心度の高さを感じた。掲載記事では、ビジネスの現場において人工知能関連技術を活用する際に必要な心構えなどについて筆者の考えを示していた。文部科学省からの連絡内容は、同省をはじめとする関係省庁が推し進めている人工知能の研究開発の戦略において、いかに研究成果をビジネスの現場で実用化させられるかを重要な問題として捉えており、ぜひ議論させていただきたいというものであった。

筆者は企業研究者という立場にいるが、業務の一環として学会活動を行っており、アカデミアとも接点がある。当然ながら、政府が主導している人工知能関連政策にも関心はあるが、メディアなどで報じられている表層的な情報以上を知ることは難しい。筆者は役所に意見できるほどの実績がある研究者ではないが、政府の戦略について直接議論をさせていただける貴重な機会と考え、文部科学省にお伺いすることとした。

日本政府が進める人工知能戦略

文部科学省での打合せでは、まず政府が進めている人工知能の研究開発戦略について説明を受けた上で、同省が重要な課題として捉えている研究成果の実用化、およびこれらの成果を作った人材(研究者)の活用について意見を交換した。

前述の通り、現在、人工知能技術の活用は今後の経済活性化のための重要な課題として捉えられている。そのため、本年4月には安倍首相自ら「人工知能技術戦略会議」の創設を宣言し、産官学・および関連省庁の縦割りを排した取り組みを推し進めている。

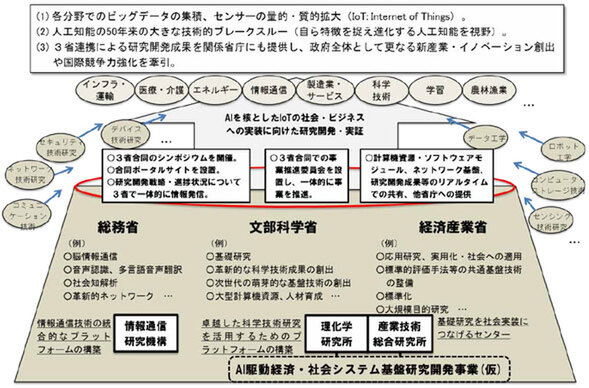

政府系の研究開発に関連する主な省庁には、文部科学省・総務省・経済産業省が含まれる。これらの3省は、いずれも関連が深い研究機関(理化学研究所、情報通信研究機構、産業技術総合研究所)を有しており、それぞれの研究機関の中で人工知能に関連する研究組織が近年創設されている。一般人の目線からは縦割り行政の典型的な例のようにも見えるが、人工知能についてはこれらの3省間での連携を深めることとしており、3省合同で人工知能に関するシンポジウムを開催するなどして、連携体制をアピールしている。

筆者が文部科学省の担当者と議論した際には、上記の3省連携の推進体制と、文部科学省が主管となっている理化学研究所の人工知能の研究機関「革新知能統合研究センター」についてそれぞれ説明をいただいた。その上で、担当者として特に気にしている課題として、以下の2点をあげていた。

●各研究機関において作られる人工知能関連技術の実用化

●研究機関・大学で育成される人材の活用

文部科学省との打合せの場では、上記の各課題について、企業の研究者という観点からざっくばらんに意見交換をさせていただいた。

上記の内容は、人工知能に限らず、あらゆる研究開発活動に関わる重要な課題である。ただ、特に人工知能についてはその技術が持つ性質などもあり、より難しい課題であると筆者は考える。そして、文部科学省での議論の後、その難しさについて考えを深めるにつれ、政府主導での研究支援の限界と、それを克服するために必要な取り組みが見えてきた。以下、その考察について紹介する。

課題1:研究成果の実用化

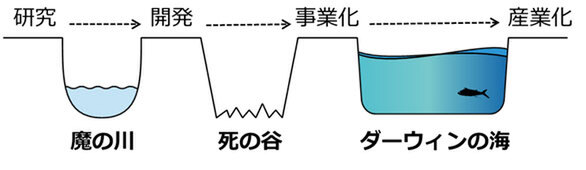

MOT(Management of Technology, 技術経営)では、研究で生まれる技術シーズを事業化することの難しさを説明する表現として、「魔の川」「死の谷」「ダーウィンの海」というたとえがよく使われる。研究→開発→事業化の各ステージの間にはそれぞれ超えなければならない問題がたくさん存在している。「魔の川」は研究と開発の間、「死の谷」は開発と事業化との間にそれぞれ立ちはだかる問題を示している。(下図参照)

一般論として、研究と開発の間にある「魔の川」を越えるためには、研究段階でいかに多くのアイデアを創出し、それらのアイデアがきちんと機能することを検証することが必要である。いい意味でのアイデアの発散と、それらのアイデアを具現化し、その有用性を素早く検証する技術力が問われる。一方、開発と事業化との間にある「死の谷」を越えるためには、「魔の川」を越えてきた技術シーズを活用し、実際の顧客のニーズに応えられる製品として形にすることが必要とされる。ここでは、新たなものを創出する研究力よりは、製品として必要な最低限の機能を安定して作ることができる開発力がより重要となる。こうして生まれた新製品・サービスが「ダーウィンの海」を生き残り、産業化されるためには、競争に勝ち抜き、収益性の高いビジネスを作る能力が必要となる。このフェーズでは、きちんとしたビジネスモデルを構築し、それを実行していく能力と組織作りが必要である。

現在の人工知能関連研究において政府が支援を行っているのは、「魔の川」の手前にいる「研究」のフェーズにある活動が中心となっている。特に、文部科学省では基礎研究を重視しているので、この傾向は顕著である。研究の底上げを図るためにはこうした支援は有用と思われるが、研究成果の実用化を目指すのであれば、その先にある「魔の川」や「死の谷」をいかに越えさせられるかを考えなければならない。

筆者は、企業の研究所に所属しているため、少なくとも自社の事業(すなわち、川や谷の向こう側)については常に意識しながら研究を行っている。しかし、それでも実際に「魔の川」を越えることは難しいと感じている。たとえば、今から数年後の将来を意識して進めている研究成果が出ても、実際には研究で想定している数年先の将来が現場では見えていないことが多い。また、研究段階の技術は、実験環境では有用であっても、現場で起こるさまざまな問題に対応できるほどの安定性・頑健性がない。このように、現場の感覚としては、研究段階の技術は適用先が見えにくく、危なっかしいものであるというイメージがあり、容易には引き取りにくいものである。

同じ企業の中であれば、たとえば研究所と事業部との間での人事交流を行うことにより、「魔の川」を越える方法がある。新しい技術に精通している研究者が、研究段階では見えていなかった現場の問題を認識し、ともに解決することによって実用化までの歩みを進めることができる。一方、大学など、ビジネスの現場の外にある研究機関ではこうした人事交流は難しい。研究成果の実用化を目指すのであれば、研究者をビジネスの現場とつなげる施策が望ましいが、国の予算という制約下での実現性には疑問が残る。

この問題は、特に人工知能関連技術においては難しいと考える。なぜなら、現在の人工知能関連技術を実用化するためには、個別の要素技術の完成度を高めることよりも、実際の現場でどのような課題があり、その課題を解決するためにどんなデータがあるのかを深く知り、適切な技術とうまく組み合わせることが必要だからである。また、日々蓄積される情報を元に人工知能関連技術をブラッシュアップすることも実用場面では不可欠である。いずれも、シーズ技術のみを現場に渡せば済むような簡単な問題ではない。

課題2:人工知能関連人材の育成と活用

以上の状況を勘案すると、国の支援によって得られる研究成果そのものよりも、その成果を実際に作れる技術力の高い人材を育成し、ビジネスの現場である企業に送り込む方が支援の効果として期待できる。具体的には、国が支援する研究機関で育った優秀な研究者を、各企業にて受け入れ、それぞれの企業でのビジネスの場面で活躍してもらうという形の貢献である。

人工知能関連研究者の育成という点では、現状の国による支援も一定の効果が見込まれる。しかし、これらの人材が企業で活躍するためには、人材を育成する研究機関(ここでは主に大学を想定)、および受け入れ先の企業のそれぞれにおいて意識改革が必要と考える。

研究機関の側では、育成対象となる研究者に対し、アカデミア以外の実績と経験が積める機会を提供することが必要である。アカデミアでは当然ながら研究の実績、すなわち、論文誌(ジャーナル)や国際学会に採録されるような研究を進めることが求められる。こうした活動自体は否定されるものではないが、ジャーナル論文や国際学会での発表実績を優先しすぎることにより、後のビジネスにつながるような本質的な問題を解決する研究ではなく、「研究のための研究」に没入してしまいがちである。こうした展開を避けるためには、研究者が研究以外の世界に触れ、実在するニーズが感じられる機会を増やさなければならないが、研究の世界しか見えていない研究者が自らそれを実践することは難しい。

一方、こうした人材を受け入れる企業側では二つの課題があると考える。一つは、人工知能関連技術を自社事業で活用するためのビジョン作り。もう一つは、研究機関から輩出される人材を、基礎的な研究以外で活用するための環境作りである。

前者の課題は、要するに現状の人工知能関連技術の強みと弱みを知り、その特性を考慮した上で自社の事業の成長もしくは生産性向上のために活用する戦略の策定である。技術の特長については、人工知能分野において実績と経験を重ねた研究者はよく把握しているので、その能力が大いに発揮できる可能性がある。ただ、その技術力を発揮するためには、企業の経営者などの理解が不可欠である。

後者の課題については、上記のような場面を作ることも重要だが、こうした人材を採用するプロセスにも改善が必要と考える。現在、多くの日本企業では新卒の学生を一括で年度初めに採用しているが、このプロセスを前提とした場合、いわゆる「就活」ルートを経ている新卒の博士以外の人材の採用は難しい。また、博士号を取得している人材は、少なくとも研究という側面では高い能力を持ち合わせているはずだが、その能力を企業内で発揮できる場面が限られているため、能力にあった待遇が提供できていないという問題もある。

政府主導 vs民間主導

以上の分析により、人工知能の先進国である米国がなぜこの分野で強さを発揮しているのかが見えてくる。GoogleやFacebookといった巨大IT企業が人工知能分野において圧倒的なポジションを獲得している理由として、これらの企業が持つ圧倒的な収益力があることは事実である。しかし、その収益を元手とする研究開発資金の規模にのみ着目し、「やっぱり日本の企業では難しい…」と、考えてしまうのであれば、事の本質を見逃していることになる。

巨大IT企業が人工知能においても圧倒的な実績を積み重ねている真の要因は、これらの企業におけるコア事業が人工知能そのものだからである。たとえば、GoogleでのWeb検索結果が正確である上、検索ワードに関連する広告を適切に表示できているのは、創業以来蓄積しているWeb検索ワードとその検索結果に対するユーザの反応を深く分析しているからである。また、Facebookのタイムライン上に表示される情報を選択する仕組みも、同社が日々ブラッシュアップしている人工知能関連技術に基づいている。すなわち、創業当初から「魔の川」「死の谷」を越えるための橋が構築できていることが、これらの企業における人工知能関連技術の活用に結びついている。

一方、これらの企業で行われている基礎研究活動については、その技術を直接実用化するというよりは、技術力の高さを世間に見せつけるための活動に注力しているように思える。昨今の人工知能ブームのきっかけになっているAlphaGoの開発などの実績は、技術的には目をみはるものがあるが、実際のコア事業で直接活用されるものではない。ただ、こうした「打ち上げ花火」を打ち上げることにより、各社の技術力の高さなどに興味を持つ優秀な人材を集めることができる効果がある。つまり、上記のような実用化を進めつつ、一種のマーケティング戦略として、人工知能関連の研究活動を推し進めているといえる。

政府による人工知能関連研究の支援自体は、要素技術の開発、および人材育成という観点では効果が期待できる。しかし、政府の後押しで生まれた技術シーズや人材を活用するためには、日本の企業でもGoogleやFacebookといった企業と同様、人工知能関連技術を現場に取り入れる風土の醸成が必須と考える。

少子高齢化にともなう日本国内の労働力減少は、もはや不可避な問題である。この問題を解決するためには生産性向上が不可欠であり、そのための有効な手段として人工知能関連技術の活用が求められている。米国の巨大IT企業に立ち向かえるだけの人工知能関連技術を創出し、その技術を活用した事業化を推し進めるためには、研究開発力の底上げを図るだけでなく、実質的な産学連携の枠組みを作る必要がある。そのためには、政府や一部のIT関連企業に頼るのではなく、あらゆる産業にいる企業がジブンゴトとして取り組むべきである。

アスキーエキスパート筆者紹介─帆足啓一郎(ほあしけいいちろう)

1997年早稲田大学大学院修了。同年国際電信電話株式会社(現KDDI株式会社)入社。以来、音楽・画像・動画などマルチメディアコンテンツ検索の研究に従事。2011年、KDDI研究所のシリコンバレー拠点を立ち上げるため渡米し、現地スタートアップとの協業を推進。現在は株式会社KDDI総合研究所・知能メディアグループ・グループリーダーとして、自然言語解析技術を中心とした研究開発を進めるとともに、研究シーズを活用した新規事業創出に取り組んでいる。電子情報通信学会、情報処理学会、ACM各会員。経済産業省「始動Next Innovator 2015」選抜メンバー。

週刊アスキーの最新情報を購読しよう

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります