ソニーのモノづくり、という神話を暴く

「私がソニーに入った2001年当時、ソニーは非常に素晴らしく明るい会社で、〝神話〟と言われていました。グローバルでイノベーティブな印象が強かったんです。デンマーク時代、現場での私はとにかく市場を立ち上げることに懸命で、会社の内部が苦しくなっていることを、あまり知らないわけです。ある意味〝現場〟過ぎたんですね。だから、戦略担当部門イコール、いちばん面白いところに行ける、と思ったんですよ。イノベーティブでクリエイティブでグローバル。そういう会話が常に繰り広げられている世界だろうと」

巨大な組織は巨大な資金を動かすことができるし、それに伴って人材も集まる。だが一方で、それを管理しようと思うと、管理する部門と現場が乖離する。管理する側と現場との意識・認識のずれが大きくなっていくのだ。

「事件は会議室で起きているのではない」というフレーズがあったが、会議室で起きているかのような錯覚が拡大していくことこそ、問題の本質であり〝大企業病〟と呼ばれるものだ。

「私が事業戦略部門にいたとき、ソニーは赤字でした。では、赤字の会社が黒字になったときに、ソニーは認められるんだろうか……? そう思ったんです。ソニーは〝新しいことをやらなければだめだ〟と内外で思われている集団なので、黒字にしただけでは世間は認めてくれなかったんです。(それならば)平井への批判は、会社を黒字にしても止まらないだろう、と考えました。だから、ソニーのCEOは黒字にするだけではだめで、〝新しいこと〟をやらなきゃいけない」

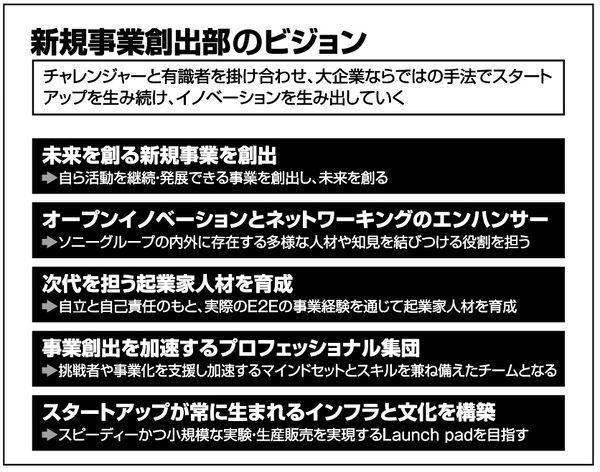

これは、ソニーの外でソニーに期待する人々も頷く点ではないだろうか。現在、平井はソニーの経営状況を改善し、エレクトロニクス事業も黒字転換を果たした。しかし、世間ではいまだ「ソニーは不調」と感じている人が少なくない。これは、ソニーがなかなか新しいヒットを生み出せずにいるからだ。一方で、AVファンの間では、「最近のソニーはなかなか面白い」との評価もある。カメラやヘッドホン、オーディオなどを中心に、品質にこだわった製品が出るようになってきているからだ。ここからいかに〝新しいものを組織的に作っていくシステムを組み立てていくか〟が必要だ。だからこそ小田島は、自らが提案すべきことを〝新しい事業を継続的に生み出すシステム〟に定めた。

目標が見えた小田島は、ソニーを侵した大企業病の解決策を求めて、様々な人の元を訪れるようになった。中には、ソニーのOBもいた。ソニーではヒット商品について、様々な伝説がある。それらが本当にどのように生まれたのか、まず真実を把握しようと考えた。

結論から言えば、小田島は拍子抜けしたという。そこにあったのは、〝とんでもない天才の逸話〟ではなく、アイデアを社内で通していくための、当たり前のプロセスだったからだ。

「結局、過去にも、スピード感であるとか、世界中のアイデアに目を向け評価し実用化することに意味があるとか、そういう〝当たり前のこと〟が重要だった、ということがわかってきました。社内にいると、〝天才待望論〟というか、伝説のプロダクトは神格化されているようなところがあるのですが、当人たちの証言をたどればやっぱり実際にはもっと泥臭くて、根回しも欠かせなかった。その上さらに現在のソニーは創業者によるオーナー企業ではないですから、オーナーの一存で進めるスタイルは取り得ない。だからこそ、新しいアイデアを発掘し育成するプロセスを担保する仕組みを作らなければならない、と考えるようになりました」

新しい事業は、どれだけの市場価値があるか見えにくいものだ。ひとつひとつのアイデアが直結的に生み出す最初の製品は、まださほど市場規模が大きくない可能性が高い。

そうすると新規事業は、自然と、小さな規模の事業を素早く立ち上げる、いわゆる〝リーンスタートアップ〟の形にならざるを得ない。時間をかけていいなら既存の事業部内でのビジネス化を待ってもいいが、そもそも、ゆっくり進めていてはコストもかかってしまう。またガバナンスだけに気を使っていると、立ち上げにはさらに時間がかかってしまう。

ひとりひとりが複数の役割をこなす〝小さなチーム〟が、自分たちの考えたビジネス全体を見渡し、素早く立ち上げる。まさに世の中のハードウェア・スタートアップ企業と同じやり方を、ソニー社内で進める方法はないか? と小田島は考えた。

〝社内ベンチャー〟は社長直轄でなければ成功しない

そうしたシステムを考える中で、小田島が「重要である」と考えていたことがある。それは〝社長直轄〟での仕組みとすることだ。

事業部の壁は、自身も経験していた。ちょっとした相談をする場合でも、他事業部との連携となると、ある程度の根回しが必要になる。新規事業の立ち上げともなれば、「うちの事業部からエースを引き抜くのか」と、強い反発にあうのは必至だ。現場は日々のビジネスに必死だ。業績を回復するフェーズは特にそうである。小田島は自身の経験を振り返ってそう考えた。

「デンマークに投げ込まれて事業立ち上げをやっていたときにも事業を回しながら、〝新しいことをやりなさい〟という話はいっぱい来たんです。でも、全部放置せざるを得ませんでした。やっても評価されませんし、こっちはこっちでとにかく忙しい。目の前の事業をこなして成果を出せば大きく評価されるので、成果が出るかわからない新しいことに時間を割く気にもなれない。正直、このフェーズで潰したものも、僕はいっぱいあると思っているんです、いまでは。とはいえ、そこで未来志向になれ、と命令だけされても、無理です。中期の計画すら難しい。雇われの立場では、端的に言えばそのときいちばんいいお給料をいただければいいので、向こう1年間の計画で十分なんですよ。将来に目を向けろと言われても日常で自分事になっていかない。これが、役員はヤル気になっても現場は付いていかないひとつの原因だと思います。」

だとするならば、より高所から見られる立場の人間が、自らやる気のある人間に新規事業を任せる形にするしかない。すなわち、社長の意思とコミットメントを明確にして人員を集める、というシステムである。もちろん、社長の意思だからといって無理やり引き抜いては事業部の士気も効率も落ちる。だからSAPでは、プロジェクトを起案した本人自身が、所属する部門に〝SAPに応募する〟ことについて許可を取ることを原則にしている。

さらに立ち上げにあたっては、新規事業は事業部の中の部門として作るのではなく、〝自ら立ち上げた新規事業に、自ら責任を持つ〟形にする。すなわち、社内ベンチャー事業を立ち上げる、というやり方だ。オーディションに通れば自動的に予算がつき、製品化まで安泰、ということではない。3ヵ月ごとに事業性に関する厳しい審査があり、状況の変化に対応できるチームだけが、そのビジネスを継続することができる仕組みだ。外部のベンチャー企業であるならば、常に手持ちの資金と事業の将来性を天秤にかけて勝負するもの。それと同じ厳しい環境が用意されるのである。

もうひとつ、こうした仕組みを考えた理由は、〝未来の実行者〟であるアイデア発案者たちのことを考えてでもあった。

小田島は、事業に責任を持つことを野球のマウンドに立つピッチャーに喩えて言う。

「アイデアを思いつくだけで〝こういう理由でできません〟、〝ここが問題です〟というのは、結局言い訳なんです。それを言ってしまうのは、本人たちがピッチャーマウンドに立って投げていないからです。言い訳をしていることに気づけてないんですね。だから本人たちに〝そう言うんだったら、やってみなよ〟と言えるきっかけ、一人前に化けさせるきっかけが必要だなって思ったんです。部下が〝上司に上げられません〟、〝上司がわかっていません〟という言葉は、部下側にもやっぱり責任がある。上司に提案できるようになったらそのアイデアが通るのかと言えば、そんなことなかったりするんですよ」

そして、そのために必要なのが〝オーディション〟という仕組みだった。

「公然の駆け込み寺を作ろう、と思いついたんです。そうして、〝悪いアイデアは悪い〟と気づけるようにならないといけない」

自らがマウンドに立ち、責任を持つという考え方は、自身の反省に基づくものでもある。デンマークから戻り、事業戦略部門で働いていたときの〝罪悪感〟がある、ともいう。

「〝やらされ仕事〟が成り立つのが、大企業の怖さです。クオリティーが出せないので、本来はやらされ仕事だとお給料はもらえるわけないんですよ。ですが、実際にはそれでもお給料がもらえるんです。戦略の仕事を始めたとき、私は、会社にアウトプットが出せていない状態でした。でも、給料はちゃんともらえる。直前まで厳しい事業の現場にいたので、それにすごく罪悪感を覚えました。しかし事業の現場を経験していなかったら、多分、なにも感じなかったんじゃないか、と。おそらく前線から遠ければ遠いほど、わからないと思うんですよ。とにかく一日を過ごしていければお給料をもらえるので、やらされ仕事でもいい。でもベンチャーでは、やらされ仕事ではなにも進まない。なにも進まなければ潰れる。ほんとうにやりたい人だけが残っていくんです」

(抜粋転載にあたり、本文の一部を追記・修正しています)

| Image from Amazon.co.jp |

|

|---|

| ソニー復興の劇薬 SAPプロジェクトの苦闘 |

■関連リンク

First Flight公式サイト

週刊アスキーの最新情報を購読しよう

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります