どこの組織でも抱えていると思われる、人事異動や退職による課題。ITツールの導入と運用に携わっていた人がいなくなってしまい、一気に崩れるルール、好き勝手に使い始める人、使わなくなる人。そんな惨状はどの組織でも起こり得る。アソビュー株式会社も同じように担当者の不在により、一度は社内に普及したkintoneの評価がだだ下がり。その状況を救った小林 信也さんが伝える「たった1つの冴えたやり方」とは。

kintone復活と業務改善に真っ向から取り組んだ“プロ雑用”

アソビューは「ワクワクをすべてのひとに」をミッションとし、400ジャンル以上、2万プランの電子チケットをオンラインで購入できる。こんなアトラクションがあるのか、こんなプランがあるのかと、友人や家族とともにサイトを見るだけでも楽しいサービスだ。同社では、2016年からkintoneを利用していた。当時在籍していた従業員が「前職で使っていて便利だったから」と持ち込んだものだ。

アソビュー 小林 信也氏

「ベンチャー企業では業務フローが頻繁に変わりますが、kintoneなら社内で簡単に修正、変更できるので便利に使っていました。最初はサポートセンターの履歴管理からはじまり、顧客管理や営業活動管理にまで、徐々に広がって行きました」(小林氏)

ところが、事件が起きる。kintoneの全体管理をしていた担当者の不在だ。全体を統制する人がいなくなったことで、各部署などでkintoneを使える人が好き勝手に使い始めてしまった。類似アプリが乱立し、技術のある人は自由にカスタマイズもし始める。次第に誰が何をやっているのかわからなくなり、使いにくくなってしまったkintoneは社内での評価を落としていったという。

kintoneが使いにくくなるということは、業務効率の悪化にも直結する。スピードが重視されるベンチャー企業で歓迎される事態ではなく、できるだけ早い解決が求められた。その人材として白羽の矢が立ったのが、小林氏だった。

あんまり触れられなくなったkintoneを使いやすく

「私は“プロ雑用”という立場で仕事をしていて、社内の清掃から業務改善まで、そのとき必要なことをやってきました。ちょうど別の案件が終わったタイミングで、取締役からkintoneをなんとかしたいと相談され、『わかりました。なんとかします』と答えました」(小林氏)

何事においてもプロというのはカッコイイ。“プロ雑用”は響きからしてカッコイイ。しかもIT知識もあり業務改善までできるなんて、実態までカッコイイ。いろいろな会社に取り入れてもらいたい役職だ。

業務プロセスをすべて洗い出し明文化、対比するようにアプリを設計

小林氏がまず取り組んだのは、業務プロセスの洗い出し。すべて明文化して整理し、それらを元にしてkintoneアプリを設計していった。すべての業務においてkintoneがベストプラクティスということはあり得ないが、この時点では使うかどうかわからないものもすべてアプリに落とし込んだという。

「この段階ではカスタマイズはなし。標準機能だけを使って200近いアプリを設計しました。その後、もちろん一度に投入する訳にはいかないので、実運用に投入しやすそうなところから手を付けていきました」(小林氏)

アプリは運用開始がゴールではない。業務改善を目指すならなおさらで、実戦投入によってやっとスタートラインに立てると言ってもいい。小林氏はそれをよくわかっており、運用しながらアプリの使われ方を観察し、業務の実態に合わせてアップデートを繰り返すというPDCAサイクルを回した。

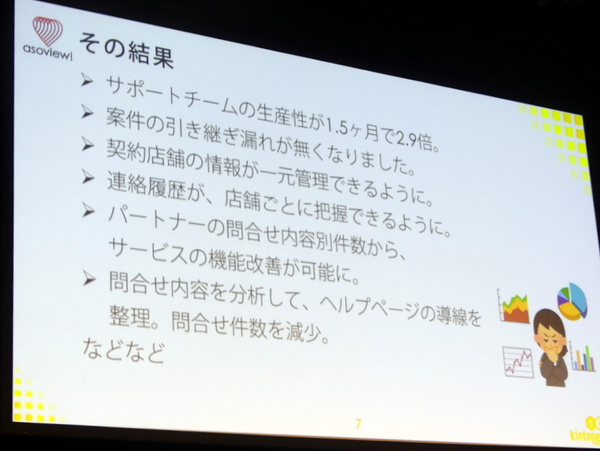

「その結果、たとえばサポートチームに新しいアプリを入れたところ、1.5ヵ月で生産性を2.9倍に向上できました。具体的には、サポート電話を受けてデータを入力、更新したりする後処理までの時間を含めて、1件あたり30分近くかかっていたのが10分以内に終わるようになりました」(小林氏)

他の業務でも案件の引き継ぎ漏れがなくなったり、契約店舗の情報を一元管理できるようになったりと、再び社内でkintoneが成果を上げ始めた。

「しかし今日は、そんな話をしに来たのではありません。kintoneを再び活用してもらうために大切にしたたったひとつのことをお伝えしたくてここに来ました。それは、『目的にこだわる』ということ。これを徹底して大切にすれば、アプリ制作から業務改善まで必ずうまくいきます」(小林氏)

必ずうまくいくという言い切りが、勇気をくれる。やはり小林氏は“プロ”だ。

週刊アスキーの最新情報を購読しよう