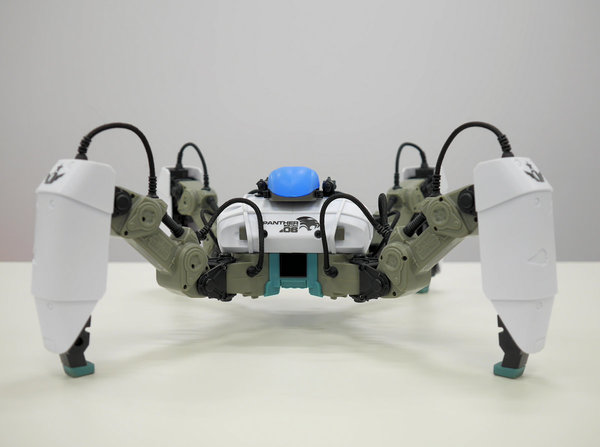

形も動きも“生き物”のようにしか見えない多脚ロボット

英国ブリストルに拠点を置くリーチ・ロボティクス社の「メカモン」(MekaMon)は、そのサイズも手に持ち上げた感じも日本人の好きな“カニ”そのものだ。かに道楽の看板で動いているタラバガニか、ズワイガニのような大型のカニである(まだシーズンには早いが)。

昨年暮れに発売のスケジュールが発表されるや『Wired』をはじめメディアでいくつも取り上げられたので、ご存じだという人も少なくないと思う。それは、SFジャンルの作品に登場する多脚戦車やロボットそのものと言われそうだが、実際には、「ドローン」(マルチコプター)に近い性質を持っている。私が、いまいちばん興味を持っているデジタル関連の領域にあるアイテムの1つである。

メカモンは、自宅などの床においてプレイするAR対戦型ゲームロボットである。同社サイトで限定発売されており、価格は329ドル。2台セットの「Ultimate Battle Pack」が599ドルだ。スマートフォンアプリで操作するようになっており、iOS、Android用提供、ただし現在ベータテスト中で登録者しかダウンロードできない。

「ゲームロボティクス」という言葉もあるそうで、実空間に置いた物理的なロボットで遊ぶ。それとAR(拡張現実)技術を組み合わせ、対戦あるいは1人プレイ中のフィールドや攻撃で使われるミサイルなどのようすが画面上に複合して表現されるようになっている。

操作は、ラジコンのプロポ感覚で画面上の左右のパッド(スティックに相当)を操作する。“前進”・“後退”・“左移動”・“右移動”・“左旋回”・“右旋回”と、ドローンと比較すると“上昇”・“下降”がないだけである。これ以外に、相手を“威嚇”したり、脚をグリグリ回して“ウォーミングアップ”するような動作も1ボタンで行うことができる。あとは、AR空間でのシューティングゲームとなる。

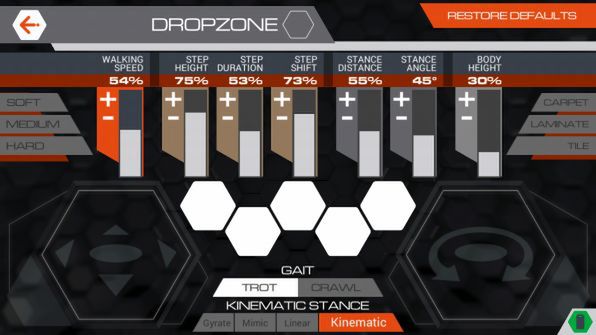

メカモンで興味深いのは、これ以外に、“姿勢の高さ”(敵との位置関係に影響するだろう)、“脚を踏み出す高さ”(床面の状況に関係)をはじめ、“歩幅”、“接地する関節の角度”、“動作スピード”など、7項目のパラメーターを変更して、自分ならではのメカモンにカスタマイズできることだ。さらに、脚に取り付けるプロテクターや武器などのオプションにも端子が付いており、ゲームの中で反映される(重火器を取り付けたときは動作が重くなるなど)。一方、ゲーム内で攻撃を受けた場合の衝撃はメカモン本体にも与えられる。AR画像だけでなく、バーチャルとリアルが相互にフィードバックするところが特徴といえる。

もはやハードウェアとしての多脚ロボットは、ARゲームの中のほかの純粋にソフトウェア的な要素と同等に扱われている。これは、ネット上の現象のほうが大きな意味を持った時代の世の中を暗示しているようにも思う。しかし、そうした新しさを体感できることもさることながら、メカモンの魅力は、ゲーム画面の中にそのまま映し出されても遜色がないほどのロボットの生物的ともいえる動作でもある。以下の動画を見ていただきたい。

ハードウェアがソフトウェア的スピードで進化する時代

メカモンが、ドローンに近い性質のものだと述べたのは、それがドローンのようにスマートフォンアプリで操作するからではない。メカモンでは、「TROT」(速足)と「CRAWL」(這う)の2つの歩行モードがあり、それぞれ、「SOFT」、「MEDIUM」、「HARD」の3段階の動きの“激しさ”がある(歩行のスピードではない)。

「TROT」(早歩き)モードのとき、メカモンは4本あるうちの2本の脚を同時にあげりの3本は地面についている(あるいはそれに近い状態にある)。CRAWLでは、昆虫の「3脚歩行」のように3点で地面についているが、TROTのときは、2本の脚で全体のバランスをとっていることになる。

昆虫が交互3脚歩行するのは、自重やそれによるモーメントが、本体のバランスをとるのに使えるほどじゃないからだろう(それよりも風などの影響のほうが大きい)。それに対して、メカモンは、1キログラムの自重と4つの脚に十分なボリュームがある。その上で、3軸角度・加速度センサー、3軸地磁気センサー、敵の位置などを認識するための4個の赤外線センサーを内蔵することで、歩行やゲームを成立させている。

その制御がドローンほどのものかどうかは、正直なところ疑問ではある。より繊細に制御される二足歩行ロボットが日本にあるのも事実だろう。しかし、この形と動きがなんともこれからの進化を期待させてしまう。

たった6~7年前にある逆転現象が起きた。まず、フランスのPARROT社から「AR.DRONE」が発売された。その段階では、まだ操作は易しくはなかったがこれからドローンがセンサーや制御ソフトの進化で一気に賢くなるのではないかと期待させた。そして、まったくそのとおりのことが起こった。それまで飛ばすこと自体が非常に難しかった模型ヘリコプターが、ドローンではプロポに触れなくても空中の1点でホバリングするようになったのだ。それと同じような逆転現象が起きているか、起きつつあることを、このメカモンは感じさせてくれる。

初期のドローンの進化の過程で、任天堂のWiiリモコンのセンサーが高性能低価格だったので、そこから剥ぎ取ったセンサーを使ってMultiWiiというフライトコントローラーが作られたりしたというのは、モノづくりニッポンにとっては皮肉な出来事だが。

一方、ニューラルネットワークを活用して、人工的なロボットが、なめらかな歩行を学習・獲得する研究がされてきた(私が最初に知ったのは『Cでつくる脳の情報システム』《中野馨著・近代科学社刊》の三本脚ロボットの話なので20年も前である)。メカモン自体が、人工知能的なアニマトロニクスのプラットフォームになる可能性があると思う(メカモンはそのコミュニティで開発経過などもかなりオープンにされているので、少なくともそういう要望は寄せられるだろう)。

などという話をしていたら、通常は2~3枚あるプロペラの羽がそれぞれ1枚しかないドローンが開発されたという話題を教えてもらった。しかも、ローターが筒状の本体の上下の2個しかない。

ドローンの先にあるのは、鳥よりも効率的に飛べる人工生命のような飛行体かもしれない。それは、コンピューター上でシュミレーションされ、あるいはディープラーニングによって数百億年分の進化を遂げて誕生するのかもしれない。地上では、メカモンの子孫のようなロボットたちが、車輪の発明以上のことを起こす可能性がある。これから登場する可能性があるのは、自動運転なんてぬるいものではなく、形、大きさ、構造、概念自体だって変えうるものであるべきなのだ。

そうした可能性を、メカモンは感じさせてくれる。それは、ドローンに始まったハードウェアのソフトウェア的スピードによる進化と、人工知能によるソフトウェアシミュレーションを介したハードウェアの進化の時代だ。

主要諸元

サイズ: 30x30x15 cm(Crouch space envelope)

40x40x15 cm(Standing space envelope)

25 cm(Max height)

重量:約1キログラム

バッテリ駆動時間:約1時間

アドオンスロット:7

脚の自由度:3

センサー:赤外線センサーx4

3軸角度・加速度センサー

3軸地磁気センサー

公式サイト:https://mekamon.com/

遠藤諭(えんどうさとし)

株式会社角川アスキー総合研究所 取締役主席研究員。月刊アスキー編集長などを経て、2013年より現職。角川アスキー総研では、スマートフォンとネットの時代の人々のライフスタイルに関して、調査・コンサルティングを行っている。また、2016年よりASCII.JP内で「プログラミング+」を担当。著書に『ソーシャルネイティブの時代』、『ジャネラルパーパス・テクノロジー』(野口悠紀雄氏との共著、アスキー新書)、『NHK ITホワイトボックス 世界一やさしいネット力養成講座』(講談社)など。

Twitter:@hortense667Mastodon:https://mstdn.jp/@hortense667

週刊アスキーの最新情報を購読しよう