2024年5月15日、ワークマネジメントのクラウドサービスを手がけるAsanaの日本法人アサナジャパンは、自社イベント「Asanaワークイノベーションサミット2024」の開催にあわせてメディア向けの説明会を開催。「Asana Intelligence」と呼ばれるAIを活用した新機能のほか、日本のイノベーションを阻害する働き方の現状についてのレポートを披露した。

ツールカオスからAsanaへの統合を進めるエンタープライズ

2008年に米国サンフランシスコで創業したAsanaは、企業のワークマネジメントをクラウドサービスとして提供している。2020年9月にはニューヨーク証券取引所への上場を果たし、現在は世界200カ国で15万社以上の導入を誇っている。

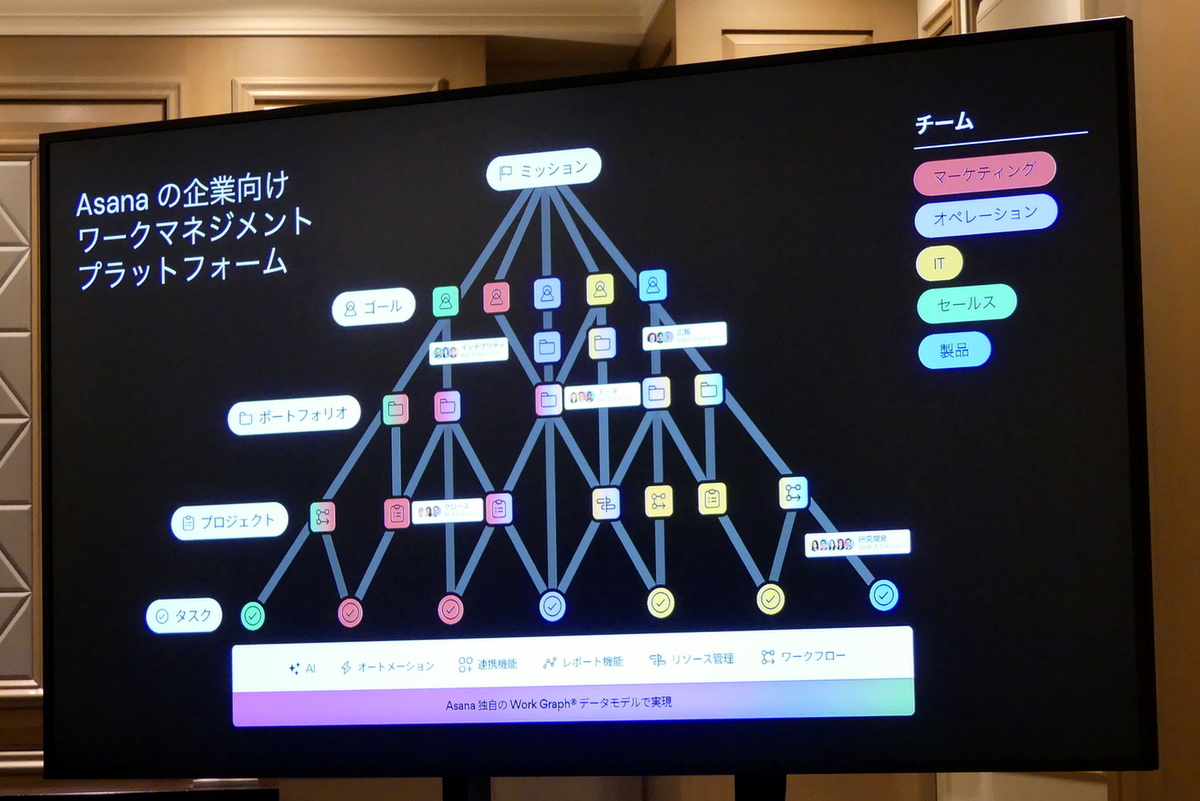

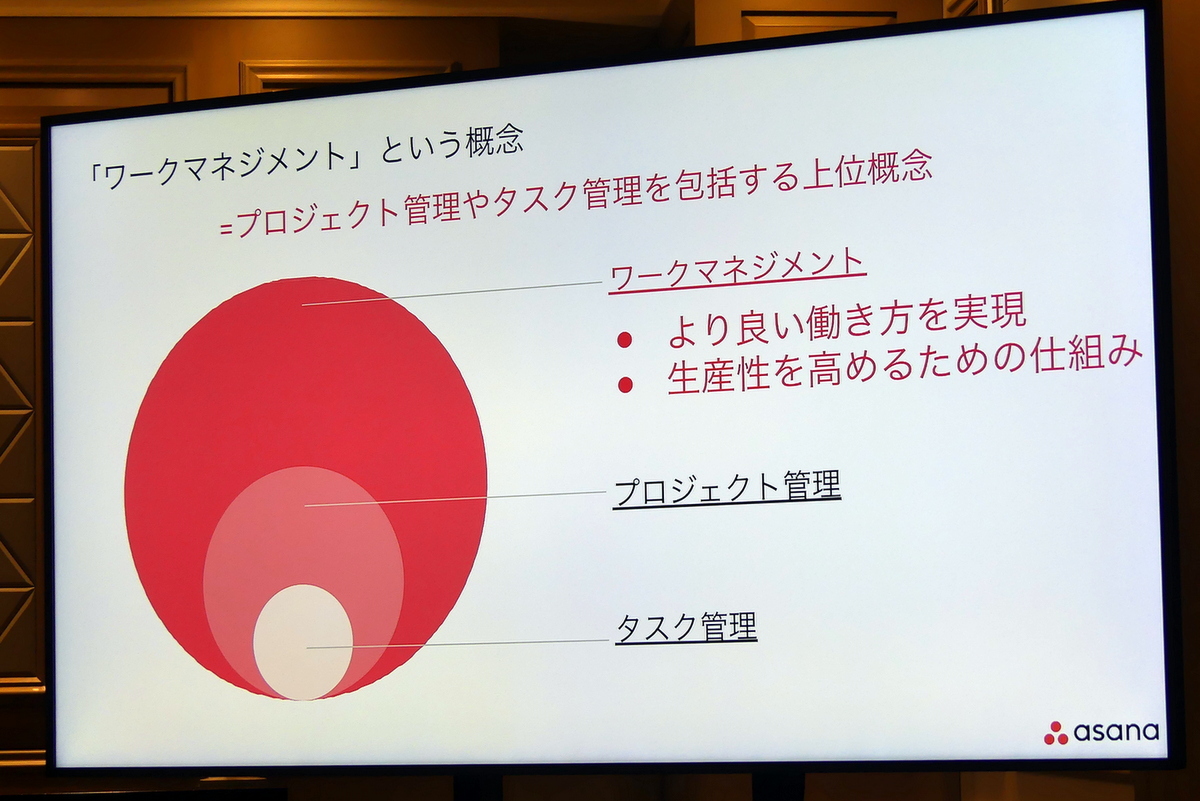

もともとAsanaは、急成長を遂げていたFacebookのエンジニアが業務の抜け漏れを防ぐために作ったタスク管理ツールだった。その後、会社全体のミッションを達成するための個人のタスクやチームのプロジェクトを階層状に管理する独自の「ワークグラフ」を導入することで、より上位の概念である「ワークマネジメントプラットフォーム」を名乗るに至る。

Asanaを導入することで、従業員や各チームは全社のゴールを意識しながら、日々のタスクを遂行可能になる一方、経営者やマネージャーもゴールに向けた進捗管理を把握することが可能になる。Asana Japanの立山東氏は、「いわゆるOKR(Objectives and Key Results)のビジョンやゴールはAsanaには入っている。日々の仕事が会社のビジョンにつながっているかを従業員も理解できる」と語る。

日本法人の設立は2019年。製造業からスタートして、製薬会社、金融機関、自治体などの導入も増えており、全体的にエンタープライズにシフトしているという。この背景について、立山氏は、「日本のエンタープライズはコロナ禍であらゆるツールを導入した結果、多すぎて不便になった。これらを統合するのにAsanaがうまくはまっている」とアピールした。また、強力なユーザーコミュニティと800人におよぶアンバサダー、日本語でのサポート、カスタマーサクセスなども日本市場での躍進の要因だという。最新版では、MicrosoftやSalesforceとの連携強化、エンタープライズ利用を支援するアクセス管理の強化なども行なわれている。

現在Asanaは「Asana Intelligence」と呼ばれるAIの導入に注力しており、プロジェクトのステータスを自動的に更新し、進捗やリスク、改善の施策などを強調表示する「スマートステータス」などを実装済み。OpenAIとAnthropicなどのLLMと連携することで、テキスト指示からレポートを自動作成できる「スマートレポート」、ワークフローを自動作成する「スマートワークフロー」、ユーザーが迅速に適切なチームやプロジェクトに参加できる「スマートオンボーディング」などを次々とリリースしていく。

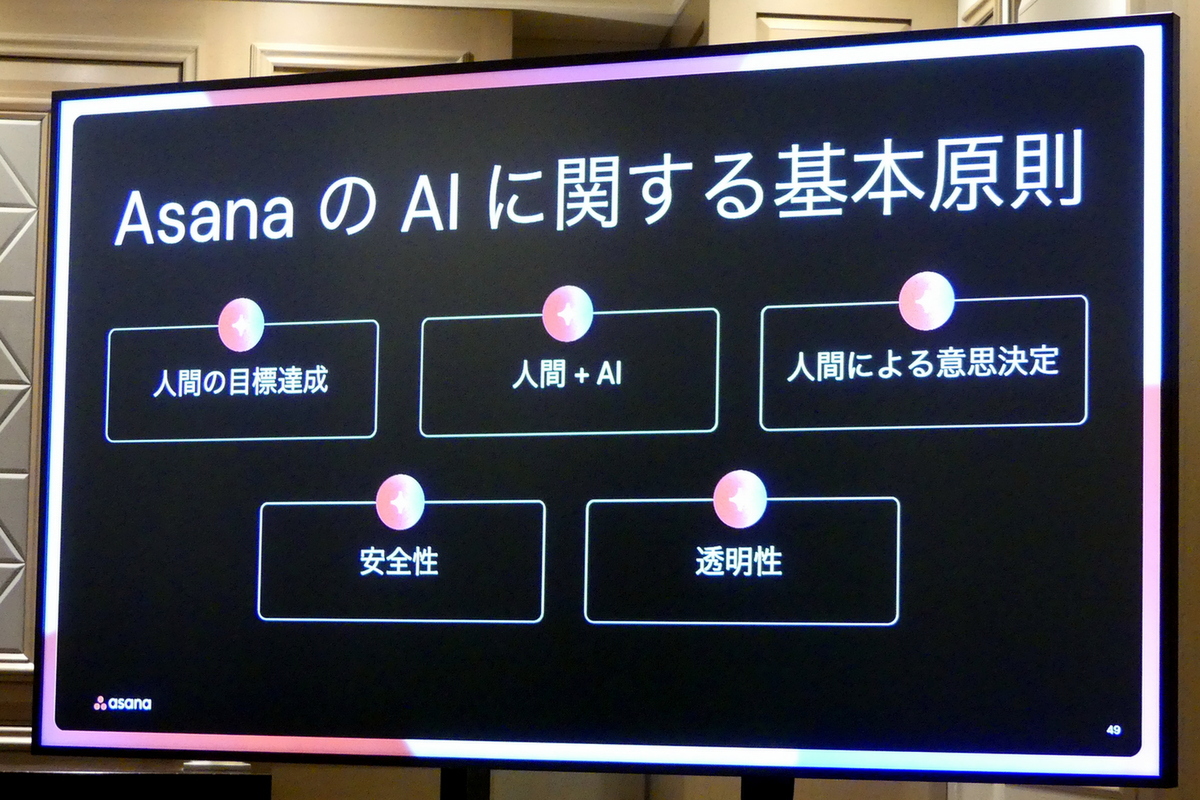

これらAsana Intelligenceの特徴は、他のクラウドサービスと異なり、AI機能のための追加コストがかからないこと。Asanaを利用することで、リッチなAI機能の恩恵を受けられる。また、セキュリティとプライバシーを重視。責任を持ってLLMの事業者と契約することで「人間の目標達成や意思決定を支援する」「ユーザーデータを学習データに使わない」「回答に関する透明性を示す」などのAI活用の基本原則を実現しているとアピールされた。

イノベーションを阻害する働き方の課題とは?

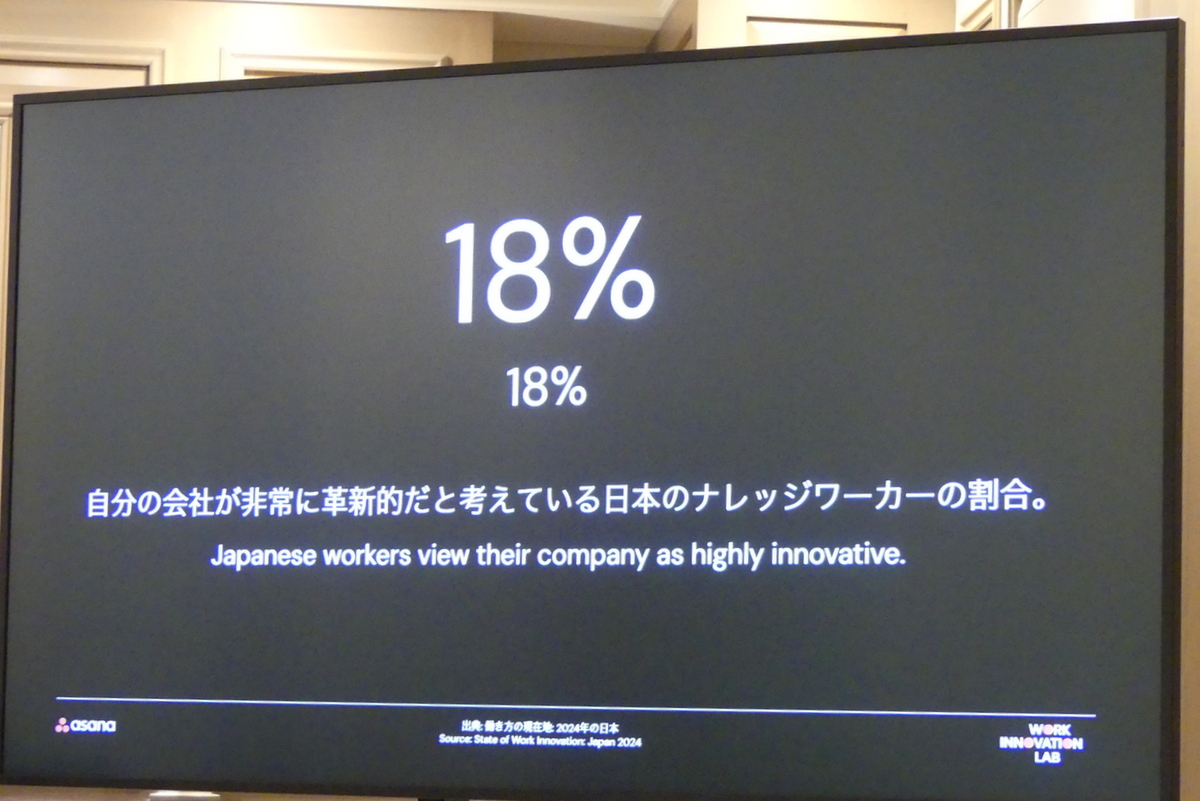

Asanaワークイノベーションサミット2024に合わせて開催された発表会では、2000人におよぶ日本のナレッジワーカーを対象とした「働き方の現在地 2024年の日本」の結果も披露された。発表したのはAsana Work Innovations Labs所長のレベッカ・ハインズ博士になる。

まずは日本のナレッジワーカーは「日本を北米に次いで2番目に革新的な国」と評価しているが、自分の会社が革新的と考えている割合は18%に過ぎないという。これについてハインズ氏は「日本はアイデアをイノベーションとして創出し、さらにカイゼンさせる文化を持っているのに、仕事のやり方を革新することに注力していない」と指摘する。

実際、日本の仕事のやり方は、イノベーションを起こすための4つの必須要素を阻害しているという。

まず社員が成果を上げるために必要な時間である「キャパシティ」は非生産的な会議が阻害している。日本の経営陣が非生産的な会議で浪費している時間は11時間。米国の経営陣は約半分の6時間。日本のナレッジワーカーの10人に9人は会議の刷新を望んでるという。

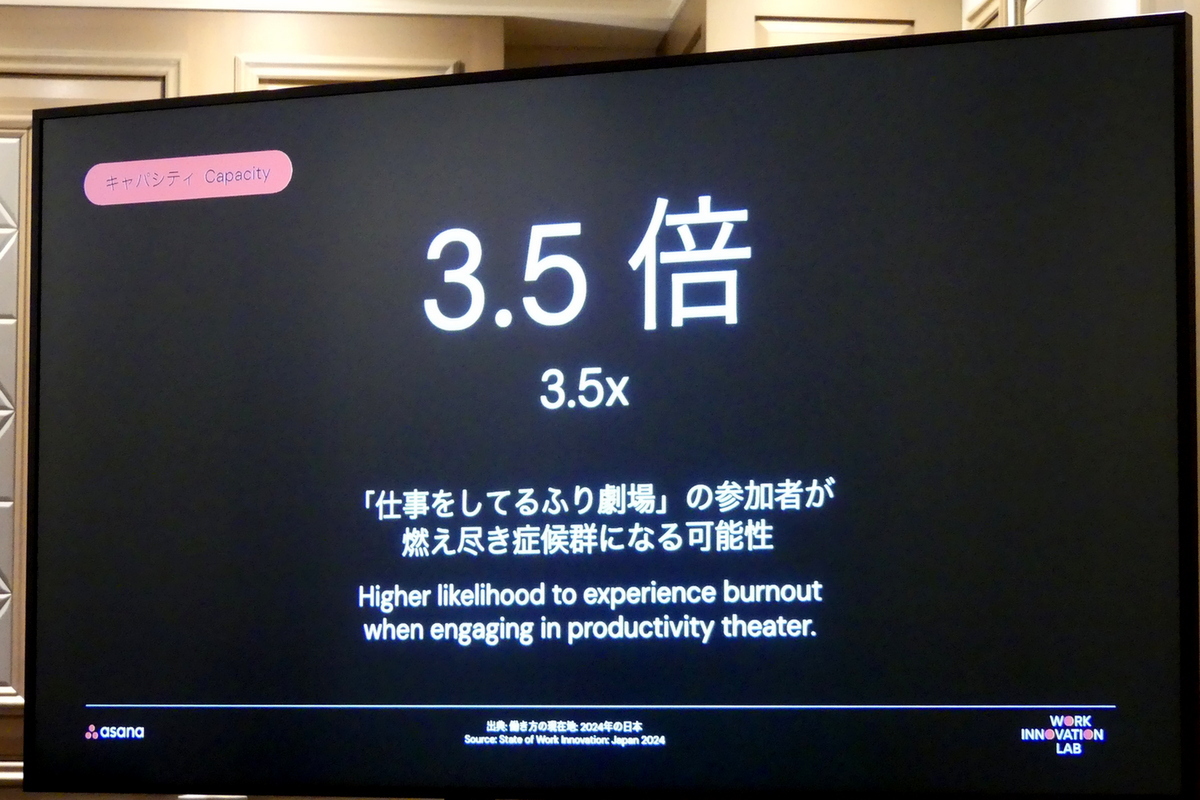

さらに成果に結びつかない仕事を表現した「仕事してるふり劇場(Productivity Theater」に関与しているナレッジワーカーは32%に及ぶ。参加するだけの会議や後述するツール選定に費やす作業は、まさにその典型例。成果の定義やアウトプット量が計測されないと、こうした仕事してるふり劇場は蔓延することになるが、この劇場への参加者がいわゆる「燃え尽き症候群」になる可能性は通常の3.5倍高いという。

2番目の必須要素は「レジリエンス」。「個人が去ったとき、組織はどれくらい安定していますか?」という質問なので、日本語では「属人性」や「従業員のロイヤリティ」と言えるかもしれない。これに関しては、自社の戦略的な目標を把握していない割合が58%、2年後に同じ会社で働いていると確信している割合が46%に及ぶという。

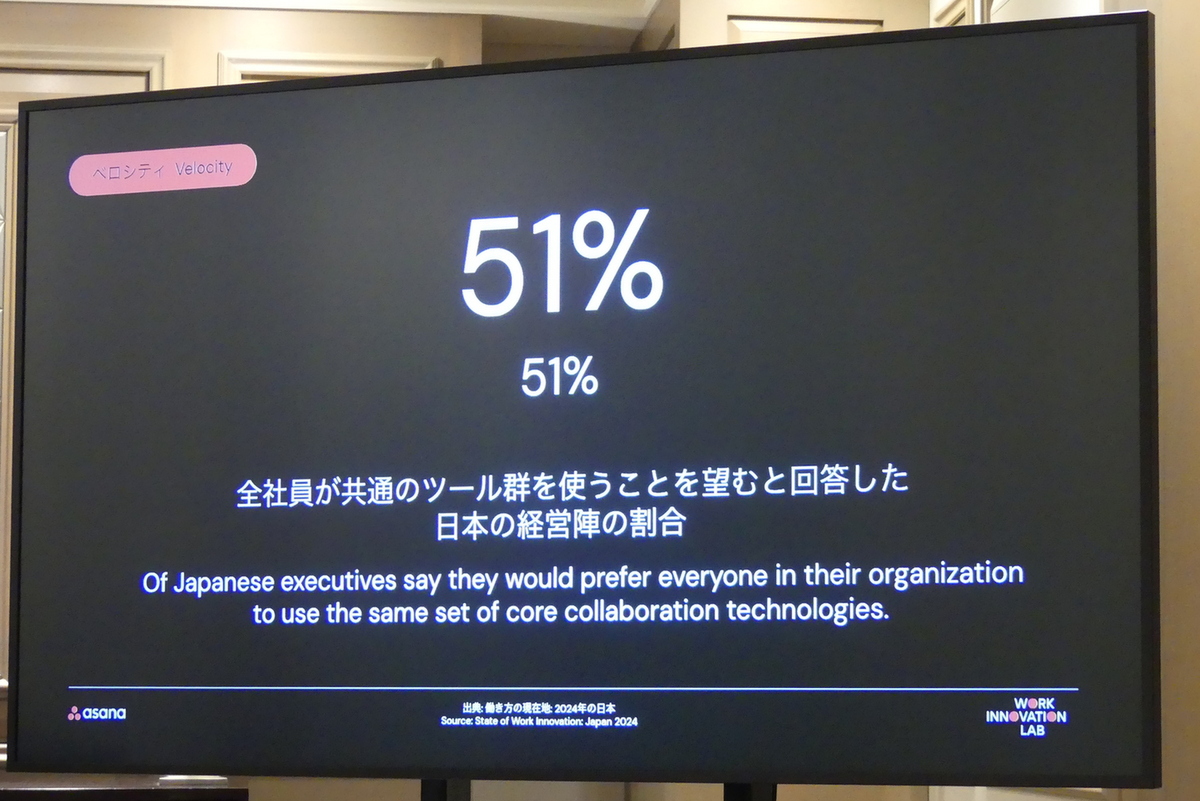

AIへの期待は高いが、実利用は北米の半分

3番目の「ベロシティ」は、「仕事や意思決定はどのくらい迅速に行なわれているか?」という質問。これに関しては、コラボレーションツールの切り替えに平均48分、特定のタスクにどのコラボレーションツールを使うか判断するのに平均54分かかっている調査結果が出ており、多種多様なツールで混乱が生じている現状がうかがえる。この結果、デジタル疲れに陥っている割合は78%に達し、経営者の51%が全社員で共通のツールを使いたいと考えているという。「バラバラのツールは使うのが大変。コラボレーションツールは標準化が必要」とハインズ氏は指摘する。

こうした状況の中、AIへの期待も大きい。調査では93%のナレッジワーカーはAIが自分の仕事にポジティブな影響をもたらすと期待を持っているという。一方で、仕事で毎週AIを使っているというナレッジワーカーは23%にとどまった。これは米国の49%に比べると半分の割合だ。

4番目のコネクションは、社員の協業はどの程度うまくいっているかだが、これに関しては95%のナレッジワーカーがコラボレーションにおいてイノベーションが必要と答えている。現状の手段やツールに不満があるというわけだ。ハインズ氏は、「コロナ禍を経たことで、組織を横断するコミュニケーションが壊れてしまった。また、同期型と非同期型のコミュニケーションを使い分ける必要が出てきた」と2つの事象を説明した。

ハインズ氏がイノベーションと働き方の不均衡を表すために用いた例が、日本のイノベーションの象徴とも言える新幹線だ。「完璧に設計された新幹線だが、訓練された運転手がいないと動かせない。単に別の地点を高速に移動するだけではなく、燃費や顧客対応など継続的な改善が必要」と語り、イノベーションを醸成するための働き方のイノベーションを訴えた。なお、レポートはAsanaのWebサイトからダウンロードできる。

週刊アスキーの最新情報を購読しよう