大学受験生が志望校決定にいたるプロセス

受験生の5人に1人はYouTubeで志望校を見つける。Xとインスタは?

進路先決定にもスマホ・SNSが影響する

スマホやSNSが普及した今の時代、受験生はどのように進路を決めているのか。

2022年の調査によると、中高生がスマートフォンを持ち始める時期は中学1年生が最も多く、SNSを利用している中高生の割合も9割超となっている。大学受験生が“スマ勉”(=スマートフォンで勉強)する割合は97.2%であり、大学情報も約8割が紙よりデジタル(Web、YouTube、SNSなど)で収集すると回答している。

進路情報も同様に、スマホやネットの影響があるのだろうか。StudyPlusトレンド研究所の「“スマホ時代”の受験生進路モデル」(2024年3月)を見ていこう。

おすすめの関連記事

「詐欺師、再起動!」春は公共料金を装った詐欺メールが激増中

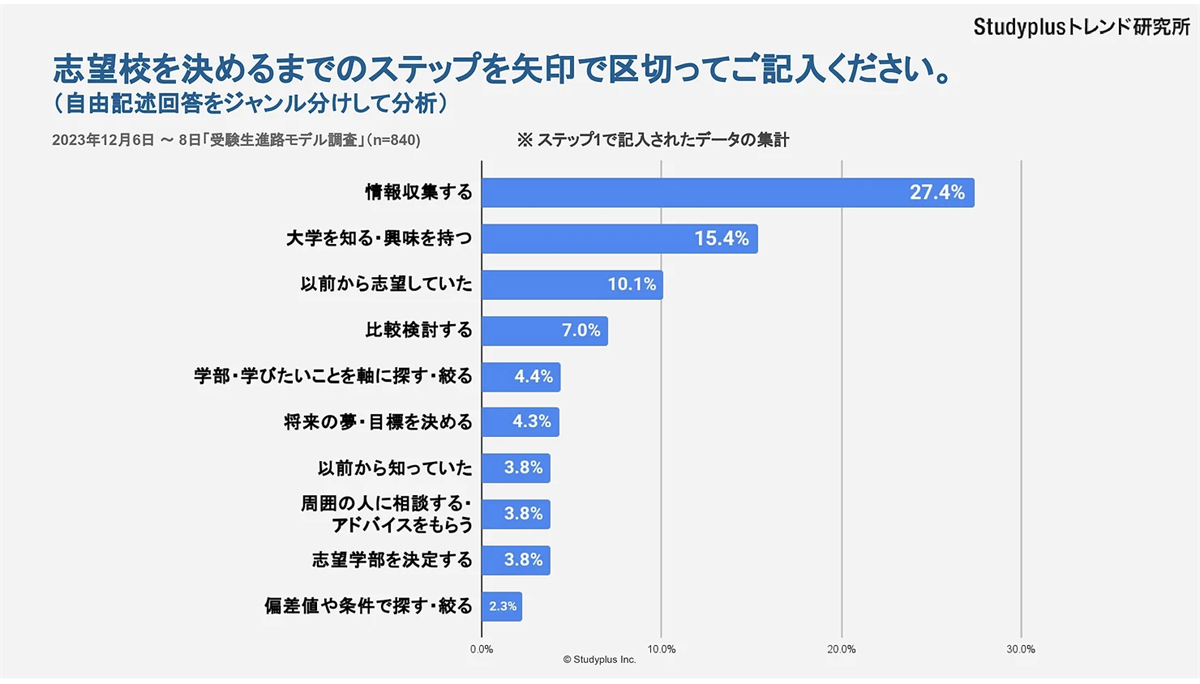

今の大学受験生が志望校決定にいたるプロセスは、「情報収集する」からスタートする割合が最も多く全体の27.4%。次いで「大学を知る・興味を持つ」からのスタートで割合は15.4%となった。大学受験生の志望校決定プロセスは、主に以下の2つのパターンとなっている。

モデルパターンA ・ステップ1 「情報収集する」 ・ステップ2 「大学を知る・興味を持つ」 ・ステップ3 「比較・検討」 ・ステップ4 「出願・受験」 モデルパターンB ・ステップ1 「大学を知る・興味を持つ」 ・ステップ2 「情報収集する」 ・ステップ3 「比較・検討」 ・ステップ4 「出願・受験」高校生の間でスマートフォン・SNSが普及し、日常生活において「大学を知る・興味を持つ」機会が増えたことで、モデルパターンBにつながっているようだ。実際、SNSで大学を知り興味を持ったことがきっかけとなった例も少なくない。

5人に1人がYouTubeで志望大学を知っている

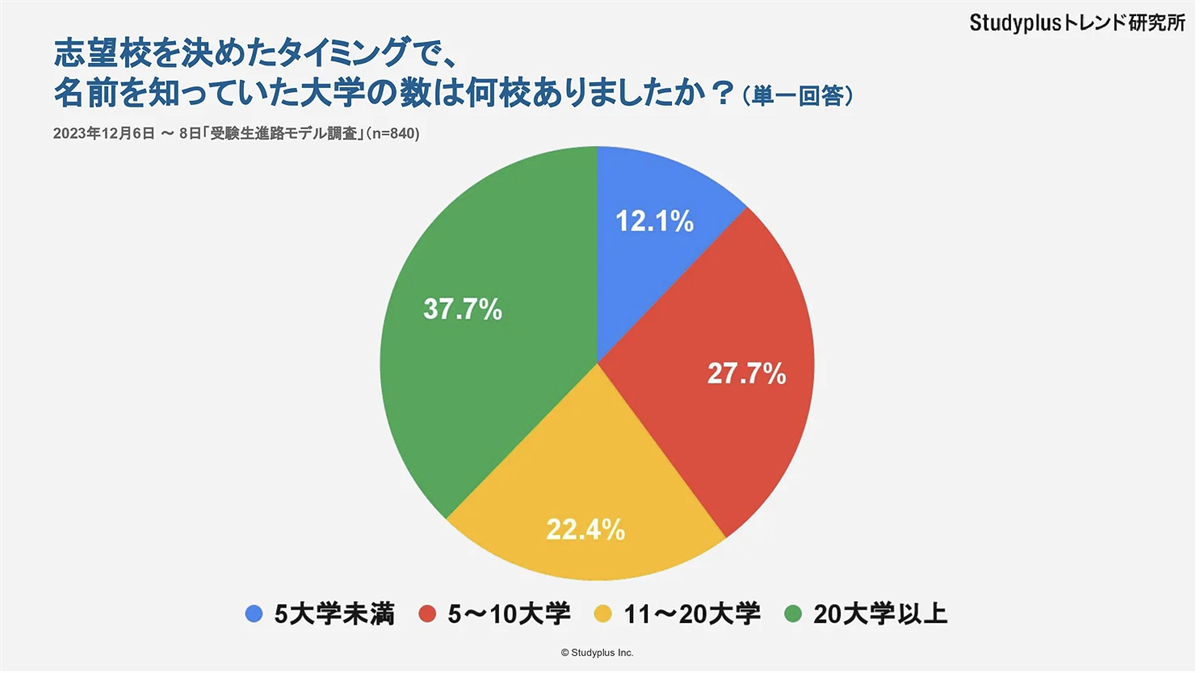

志望校を決めたタイミングで、名前を知っていた大学の数を聞くと、「11~20大学」が22.4%、「20大学以上」が37.7%という回答だった。受験生の6割が11以上の大学を知っていたが、知らなかった大学を進路に選ぶこともあるのだ。

大学を知るきっかけについて聞いたところ、「学校や塾の先生からの紹介」が約半数、「学校の先輩・友達から」「家族から」が4割前後だった。次いで「YouTube」が22.5%と、なんと5人に1人がYouTubeで大学を知っている。

そのほか、「大学進学情報サイト」(6.5%)、「X(旧Twitter)」(6.4%)、「Instagram」(5.8%)など、SNSなどのデジタルメディアで認知しているという結果に。特にYouTubeの影響はとても大きいことがわかる。

今どきの高校生はスマホやSNSの利用時間が長く、情報収集をする際にもSNS検索をすることが多い。受験生にアプローチするためには、やはりSNSの活用が欠かせないのだ。特にYouTubeは、受験生を増やしたい大学側では欠かせないツールと言えそうだ。ぜひ参考にしていただければ幸いだ。

著者紹介:高橋暁子

ITジャーナリスト、成蹊大学客員教授。書籍、雑誌、Webメディアなどの記事の執筆、監修、講演などを 手がける。SNSや情報リテラシー教育に詳しい。『ソーシャルメディア中毒』(幻冬舎)、『Twitter広告運用ガイド』(翔泳社)、『できるゼロからはじめるLINE超入門』(インプレス)など著作多数。テレビ、ラジオ、新聞、雑誌などメディア出演も多い。公式サイトはhttp://akiakatsuki.com/、Twitterアカウントは@akiakatsuki

週刊アスキーの最新情報を購読しよう