「ROG Phone 8 Pro」は性能が良いにもほどがある! 日常使いもゲーミング機能も超充実

ASUSのゲーミングスマートフォン「ROG Phone 8」シリーズ。その中でも上位モデルと位置付けられる「ROG Phone 8 Pro」は、ゲーミングに関する機能・性能をより強化しながら、日常使いのスマートフォンとしても使いやすいことに重点を置いたスマートフォン。なのだが、ここでは最も気になるゲーミングに関する機能を中心に確認してみたい。

ゲーミングデバイスらしさが抑えられたデザインに

まずは基本となるデザインを確認すると、ROG Phone 8 Proは6.78型の有機ELディスプレーを搭載し、サイズは約76.8×163.8×8.9mm、重量は225g。前機種の「ROG Phone 7 Ultimate」がやはり6.78型で、サイズは約77×173×10.4mm、重量は245gだったことから、全体的に小さく軽くなり、持ちやすくなったことがわかる。

ほかにも大きな変化はいくつかあり、1つは前面のフロントカメラ部分がベゼルではなく、パンチホールになったこと。ROG Phoneシリーズはこれまで、ゲームプレイに影響が出ないようノッチやパンチホールの採用をあえて避けてきたのだが、ここにきて現在のスマートフォンで一般的なパンチホールを採用したことには驚きがある。

そしてもう1つは背面デザインだ。ROG Phone 8 Proはファントムブラックの1色展開で、背面デザインは「ROG」ブランドのロゴなどが備わっているものの、これまでのROG Phoneシリーズと比べるといかにもゲーミングデバイス、という印象は薄められている。

また、ROG Phoneシリーズの大きな特徴でもある、背面が光る仕組みは継続しているものの、かなり大きく変化している。ROG Phone 8 Proでは背面にドット調のLEDでアニメーションが表示される「AniMe Vision」が新たに搭載され、ゲームプレイ中に光るだけでなく、電話やメールなどの着信を通知したり、カメラのタイマーとして活用できたりするなど、より汎用的な使い方ができる仕組みとなっている。

加えてAniMe Visionを非表示にすると、LEDのドットがわからないようデザイン上の工夫もなされており、こうした点からもイメージが大きく変わった印象を受ける。

カメラに関しても、ここ最近のハイエンドスマートフォンで一般的な、広角・超広角・望遠の3眼カメラ構造に変化。とりわけ広角カメラは画素数こそ5000万画素と変わっていないのだが、新たに同社の「Zenfone 10」などに搭載されていた6軸ジンバルモジュールを採用、手ブレに非常に強いカメラに進化している。

ゲーミングスマートフォンは一般的にカメラ性能が抑えられる傾向にあったが、ROG Phone 8シリーズではカメラ性能の向上にもかなり力が入れられていることが分かる。とりわけROG Phoneシリーズはこれまで撮影時の手ブレが気になる傾向があっただけに、Zenfoneシリーズ譲りの強力な手ブレ補正が備わったことは大きなメリットといえるだろう。

性能はもちろん最高クラス、冷却性能も強化

こうした変化は日常的に使えるスマートフォンにすることを意識したものであり、従来のROG Phoneシリーズと比べるとゲーミングデバイスらしい雰囲気がかなり抑えられていることは確かだ。とはいえ、ゲーミングスマートフォンとしての機能・性能が引き下げられたのかというと、決してそうではない。

実際側面のインターフェースを確認すると、左側面には電源キーと音量キーに加え、後述する「AirTrigger」に用いる超音波センサーが上下(横にした状態で左右)に備わっている。また、右側面には本体を横にしてゲームをプレイする際に充電ケーブルが干渉しないよう、USB Type-C端子を搭載している点は従来と共通しており、ゲーミングに配慮されたインターフェースを備えていることが分かる。

底面にもUSB Type-C端子が搭載されているほか、3.5mmのイヤホン端子も継続して搭載。遅延がプレイに影響するリズムゲームを楽しむ際には大きなメリットとなるだろう。

性能面に関しても、チップセットにはクアルコム製のハイエンド向けとなる最新の「Snapdragon 8 Gen 3」を採用しており、ROG Phone 8 Proの場合メモリーは16GBで、ストレージは512GB。24GBのメモリーを搭載する最上位の「ROG Phone 8 Pro Edition」より性能は落ちるが、Androidスマートフォンでは最高クラスの性能を持つことは間違いない。

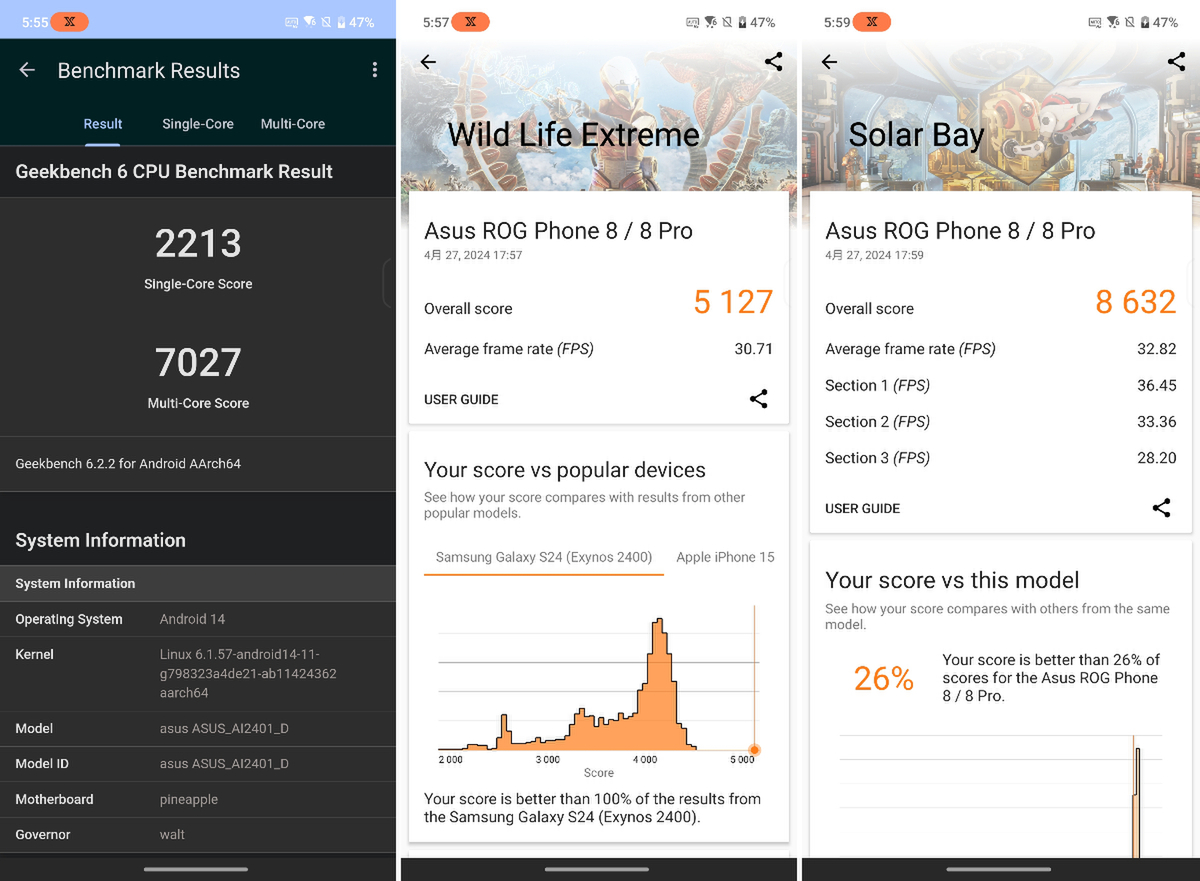

ベンチマークを確認しても現状のスマートフォンでは最上位のスコアを記録しており、性能面での不足はない。リアルタイムレイトレーシングにも対応しており、専用のデモでその効果を確認することもできる。

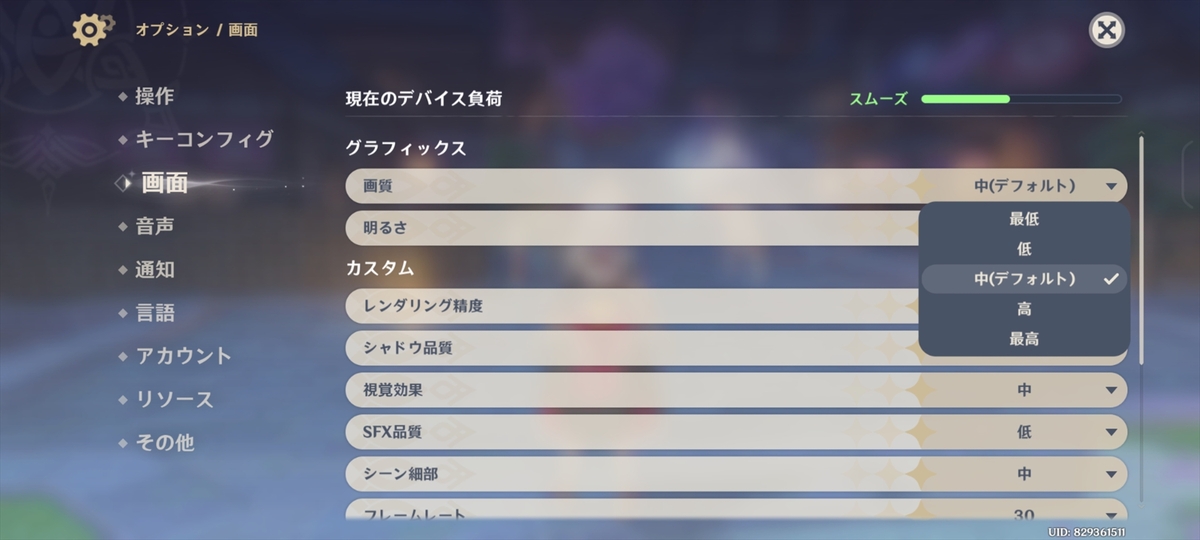

また、主要なAAAクラスのゲームをいくつかプレイしてみたが、グラフィックの設定は現行モデルで最高クラスの設定でプレイ可能。その設定状態で安定したプレイが可能だという点からも、性能の高さが理解できるだろう。

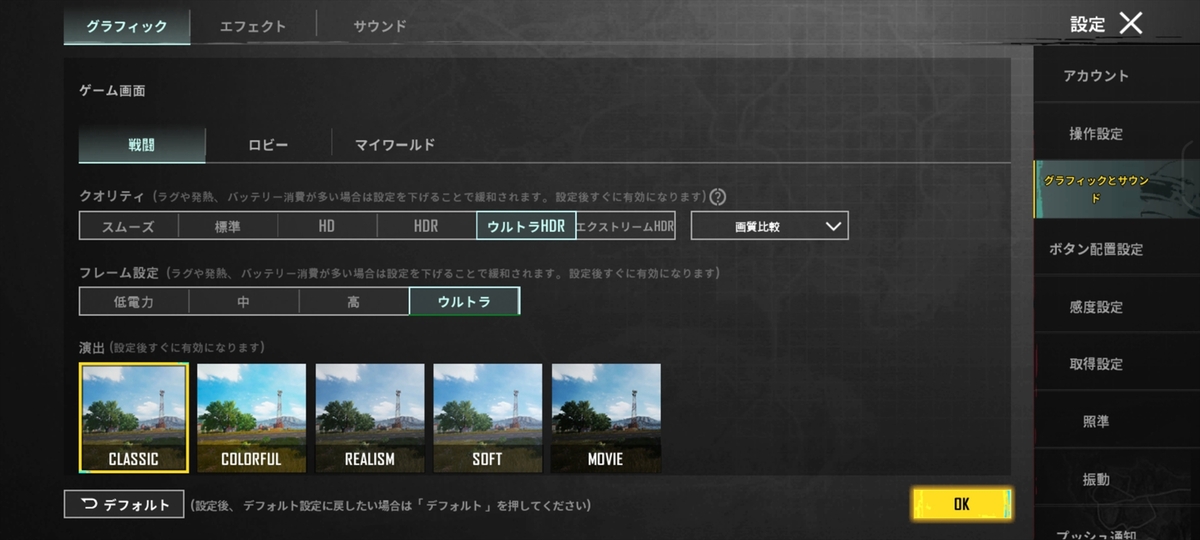

「PUBG MOBILE」のグラフィック設定はクオリティーが「ウルトラHDR」、フレーム設定が「ウルトラ」までと、Androidでは最高水準に設定できる

(C)2024 KRAFTON, Inc. All rights reserved.

一方で長時間プレイ時の発熱に関しても、熱源となるチップセットを中央に配置し、ベイパーチャンバーやグラファイトシートを設置するなど、従来のROG Phoneシリーズで進められてきた熱対策に加え、新たに急速冷却用のヒートシンクを追加するなどして一層の強化がなされている。

実際に負荷の大きな「原神」を1時間以上プレイして温度を確認したところ、最も熱い中央部分の温度は45度近くになるが、それ以上の上昇はなくパフォーマンスの低下も感じられなかった。また、熱源が中央に集中していることもあって、最も熱い部分をダイレクトに触れずに済むのもメリットだ。

今回は専用の冷却ファン「AeroActive Cooler X」をお借りすることができなかったが、こちらを装着すれば大幅に冷却性能が高まることは従来機種と共通している。長時間のゲームプレイにこだわるなら別途購入するか、AeroActive Cooler Xが最初から付属する「ROG Phone 8 Pro Edition」を選ぶといいだろう。

週刊アスキーの最新情報を購読しよう

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります