FireWire、i.Link、DV、Lynxといろいろな呼び名があるのがIEEE 1394。IEEEで標準化がなされているので本稿ではIEEE 1394で通すが、AppleはFireWire、ソニーはi.Link、TIはLynxという名称を使っており、また一般にはDV端子と呼ばれることも多かったが、中身は「原則として」一緒である(多少例外はあり:後述)。

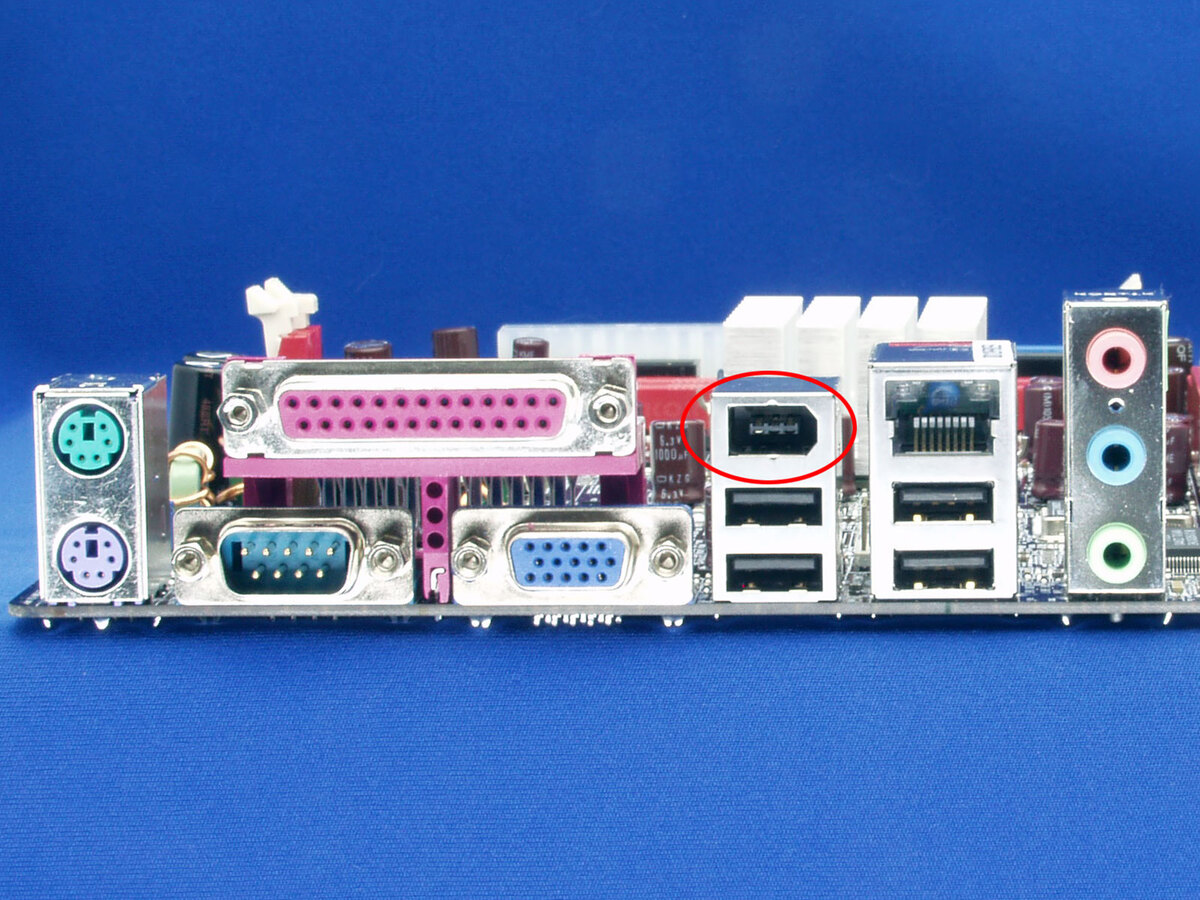

DFI 852GME-MGFのバックパネル。赤丸部がIEEE 1394コネクター。コントローラーはVIA TechnologiesのVT6307が搭載されている

SCSIよりも美しいI/Fを求め

Appleが立ち上げたIEEE 1394

IEEE 1394の規格をそもそも立ち上げようとしたのはApple Computerで、1986年のことである。1986年といえばMacintosh Plusが出たばかりの頃で、外部ストレージはSCSIを利用していたが、Apple的にはSCSIが美しくなかったのだろう。具体的には太いケーブル(なにしろ8bitのパラレルバスである)やPlug&Playの欠如、5MB/秒に過ぎないSCSI-1の遅い転送速度などがApple的に許せなかったのかもしれない。

コネクターも本来なら50ピンのモノを使うはずがMacintosh Plusでは25ピンのD-Subコネクターで、本来のコネクターに比べて一回り小さかったものの、相対的には大きなコネクターだったあたりも嫌だったのかもしれない。

最終的に完成したIEEE1394が高速シリアルバスをベースに100~400Mbps(12.5~50MB/秒)の帯域を持ち、コネクターは6ピンないし4ピンの小さなもので、ケーブルも細く、最大63台ものデバイスをディジーチェーンで接続可能で、しかもPlug&Playに対応していた。

このスペックだけ見ていれば大変素晴らしいI/Fなのだが、1986年当時にAppleは独自でこの規格を策定できるだけの技術を持ち合わせていなかったのが不幸の始まりと言うべきか。

もっとも当時のAppleは自社でチップを製造していたわけではなく、企画と一部設計まで踏み込みつつ、基本はさまざまな半導体ベンダーに設計と製造を委託(場合によっては共同で設計も行なった)していたので、IEEE 1394についてもパートナー企業と協業する形で開発が進められた。

ただ1986年という時期は、まだ高速シリアルバスに関する知見が十分とは言えない時期だった。もっと速度の遅いUSB 1.1ですら、開発が始まったのは1990年に入ってからである。高速シリアルバスに関する技術的知見は存在したものの、それはメーカーが特許で囲い込んでいるものだった。

USBは、「特定の企業の保有する特許を利用せずに標準化する」というのがインテルというか、USBの元になる技術を開発していたIAL(Intel Architecture Lab)の方針であったが、IEEE 1394は複数企業の保有していた特許技術をふんだんに使った形での標準化が行なわれることになった。

その数は実に277個で、うちソニーが102個、Appleが58個、Panasonicが46個、Philipsが43個と続き、他にLG Electronics/東芝/日立/キヤノン/Compaq/Samsung Electronicsが名前を連ねている。当然これらの企業は特許を放棄したわけではないのでIEEE 1394製品を製造・販売する際にはライセンス料を支払う必要があり、最終的にこれが命取りとなった。

さてAppleとしては珍しく(?)、仕様はIEEEのワークグループで策定されることになった。秘密主義のAppleからすると「らしくない」振る舞いであるが、おそらくApple以外のメーカーは、当然これをMacintosh以外でも広く利用することを望んでおり、そうなると規格が標準化されている方が当然好ましい。

また規格の標準化によって広範に使われることになると、当然コントローラーやケーブルなどの入手性が向上するし価格も下がる。これはAppleにとっても悪い話ではない。

しかし仕様策定はかなり難航した。最初のスペック(まだIEEE 1394ではなくFireWireという名称である)は1987年に完成するものの、これはいろいろと問題も多く、このままでは製品化できるものではなかった。

1993年11月に開催されたCOMDEXでは、ソニーのカメラとビデオカメラ、AdaptecのI/Fカード、TIのPCI to 1394ブリッジチップ、Molexのコネクターなどが参考展示されたが、最終的にIEEE 1394-1995として標準化が完了するまでに8年以上を要したのは、この手の規格としてもかなり長めの部類に入る。とはいえ、当時はまだ高速シリアルが一般的ではなかったことを考えれば、よく健闘したというべきなのかもしれない。

週刊アスキーの最新情報を購読しよう

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります