AuroraはMCR-DIMMを採用

ADATAが早くもサンプルを展示

実はMcVeigh氏の説明、Auroraの構成などは最後であり、まずは同社のサーバー製品ロードマップやAI製品のロードマップなどだったのだが、その途中でさらっととんでもない話が出てきた。それが下の画像である。

この話はインテルが初めてではない。今年3月にシリコンバレーにあるCHM(Computer History Museum)で開催されたMemCon 2023において、現在複数の企業によりMR-DIMM(Multi-Rank DIMM)の仕様策定作業が行なわれており、JEDECに標準化規格として提案されていること、およびそのMR-DIMMにAMDも賛同していることがAMDのRobert Hormuth氏(CVP, Architecture and Strategy, Data Center Solutions Group)によりLinkedInに投稿されていた。

もともとAMDはHB-DIMMという名前で同種の技術を開発しており、これをJEDECに標準化案として提案するにあたり、MR-DIMMに改称したらしい。そして5月にインテルがMCR(Multiplexing Combined Rank) DIMMとしてこれをGranite Rapids世代で正式にサポートすると表明するとともに、こちらもJEDECでの標準化に向けて活動しているとしており、DDR6が出てくるまでの中継ぎとしてMR-DIMMが少なくともサーバー向けには広く利用されそうな雰囲気になってきた。

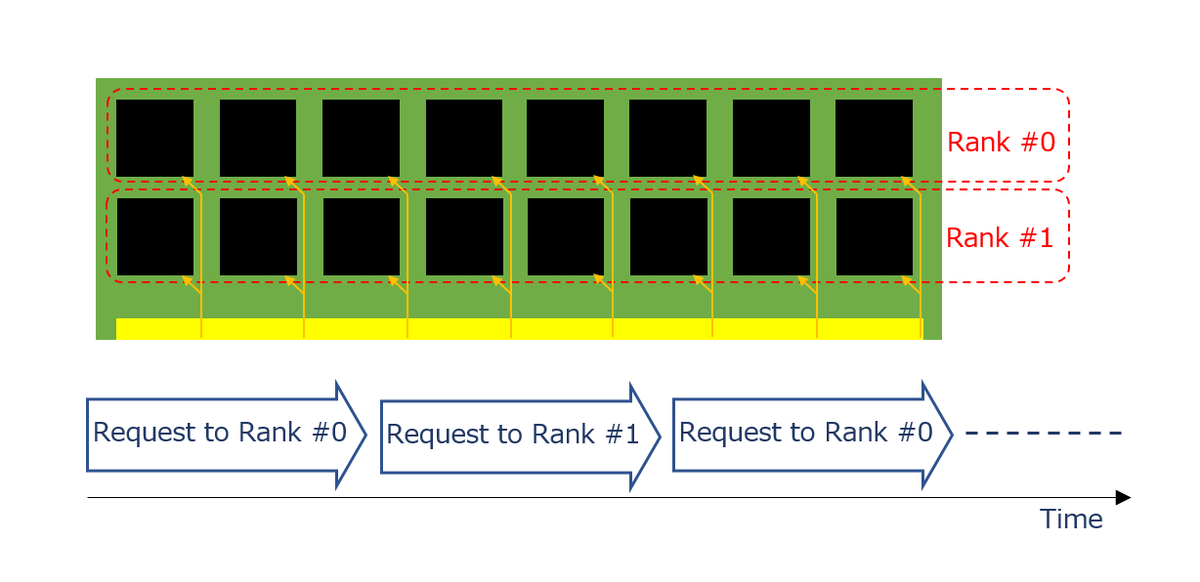

MR-DIMMの基本的なアイディアは、ランクの多重化である。もともとDIMMの内部の管理単位にランクは広く使われていた。片面実装のDIMMでは1ランク、両面なら2ランク、というケースでは、表面のDIMMと裏面のDIMMでは別々のランクが割り振られており、どちらか片方(指定された側のRank)のみがアクセスされるといった形で利用されていた。ちなみにサーバー向けの大容量のDIMMでは、4ランクや8ランクのものも存在していた。

これを利用するにあたり、例えば連続読み出しであれば通常は下図のようにまずRank #0へのアクセスを行い、次いでRank #1にアクセスを行い、再びRank #0のアクセスを、という具合に交互にアクセスすることになる。

データバスそのものはRank #0とRank #1で共通であり、どのRank #をアクセスするか? という制御線でRank #0とRank #1を切り替える格好だった。

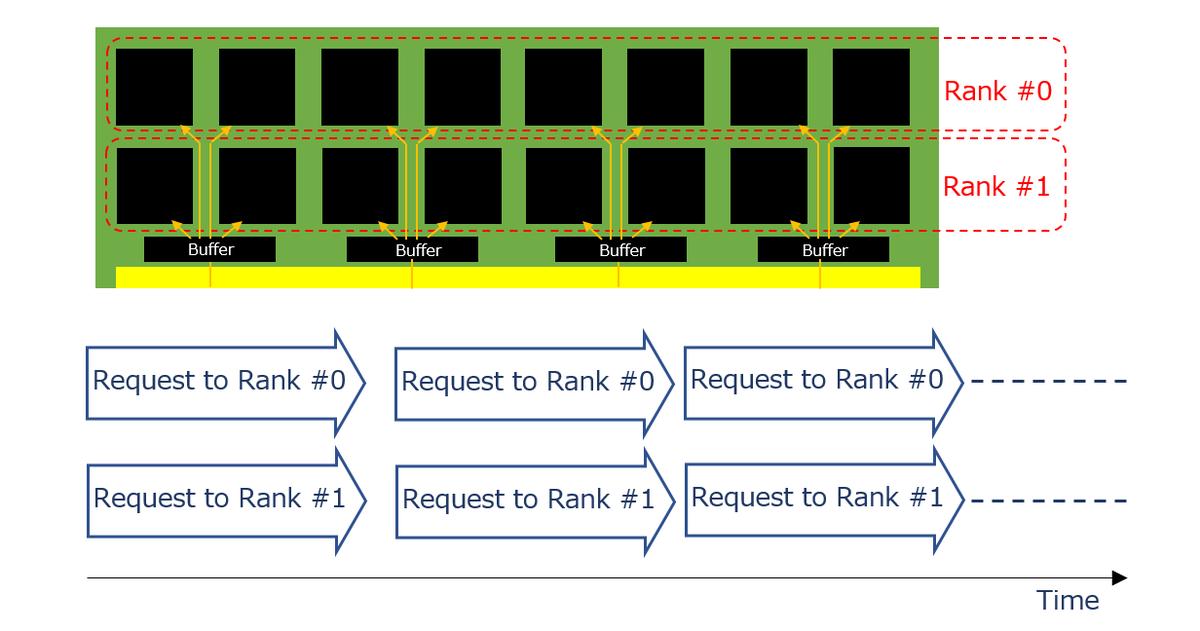

これに対してMR-DIMMでは、まずDIMMの上にバッファが乗り、ホストからのデータバスはすべて一旦このバッファで受けたあとで、Rank #0向けとRank #1向けが別々に配線される形となる。そしてデータバスには、Rank #0とRank #1へのリクエスト(とその返答)が同時に載る形になる。

要するにホストとバッファの間は信号速度を倍速とし、バッファと個々のDRAMの間は既存のDDR5の速度とする、という方式だ。これにより以下のことが実現できる。

- 既存のプラットフォームを変更せず、また新たなDRAMチップを開発することなく帯域を倍増できる。

- DIMMあたりの容量を倍増できる。

おそらくはこのMR-DIMMをサポートするプラットフォームでは、1 DIMM/chに制限されることになるだろう。ただすでにAMDのGenoaでは、2ソケットのプラットフォームは1 DIMM/chになっている(現実問題として2 DIMM/chにすると、DIMMスロットの面積が大きくなりすぎてシャーシに収まらない)し、インテルのGranite Rapids世代でDDR5 12chになる模様なので、やはり現実問題として1 DIMM/ch構成になるだろう。それに、MR-DIMMでは容量を倍増できるから、1 DIMM/chでも容量が少なくなることはない。

なぜ倍増させる必要があるかと言えば、現状AMDのGenoaは96コアとDDR5 12chという構成であり、次世代のTurinではおそらくさらにコア数が増える。となると、コアあたりのメモリー帯域を維持するためにはメモリー帯域を引き上げる必要があり、しかもDDR6を待っていられない。

これはインテルも同じで、Granite Rapids世代は最大132コアとされており、Sapphire Rapidsから倍増しているにも関わらず、メモリー帯域はDDR5 8ch→12chで1.5倍にしかなっておらず、現状ですでに帯域不足である。これを補うために帯域をより増やしたいし、DDR6を待ってられないと思うのは当然だろう。

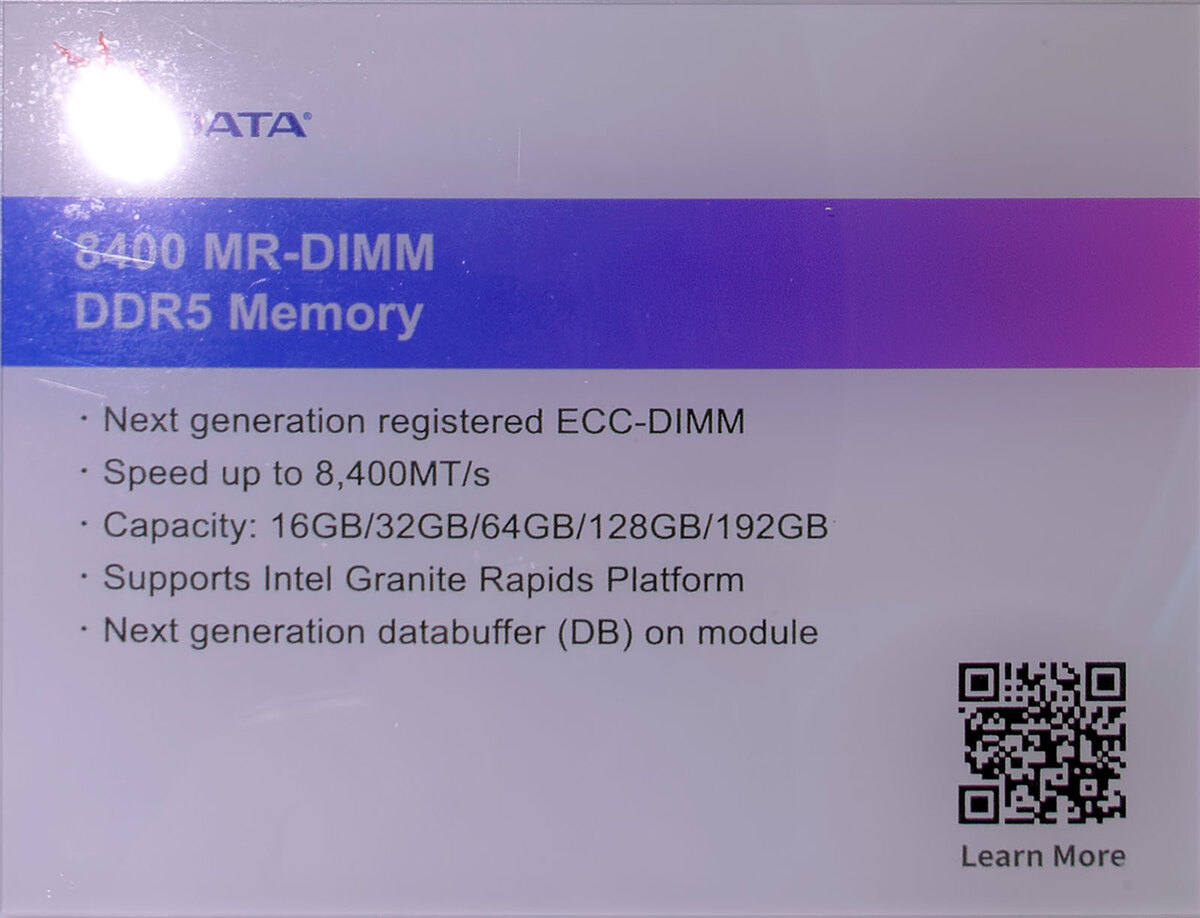

ちなみにこのMR-DIMM、8800MT/秒なのは第1世代で、続いて12800MT/秒の第2世代、17600MT/秒の第3世代も想定されている。この第3世代は2030年台に投入予定で、さすがにこうなるとDDR6と被らないかやや心配になるところだ。

第2世代はDDR5-6400の倍速、第3世代はDDR5-4400の4倍速(つまりRank #0~#3までの同時アクセス)になるだろう。

さてこれがとんでもないのは、今年のCOMPUTEXでADATAがこのMR-DIMMのサンプルを展示したことだ。

発表こそ今年の5月だが、水面下で開発は進んでおり、もうDIMMベンダーがサンプルを展示するほど完成度が高い、ということの裏返しである。

当然AMDも次のTurinでこのMR-DIMMのサポートを表明するものと思われる。6月13日にAMDは次世代データセンター/AIに関する発表会を開催するので、ここでなにか情報が出てくるかもしれない。

おまけ

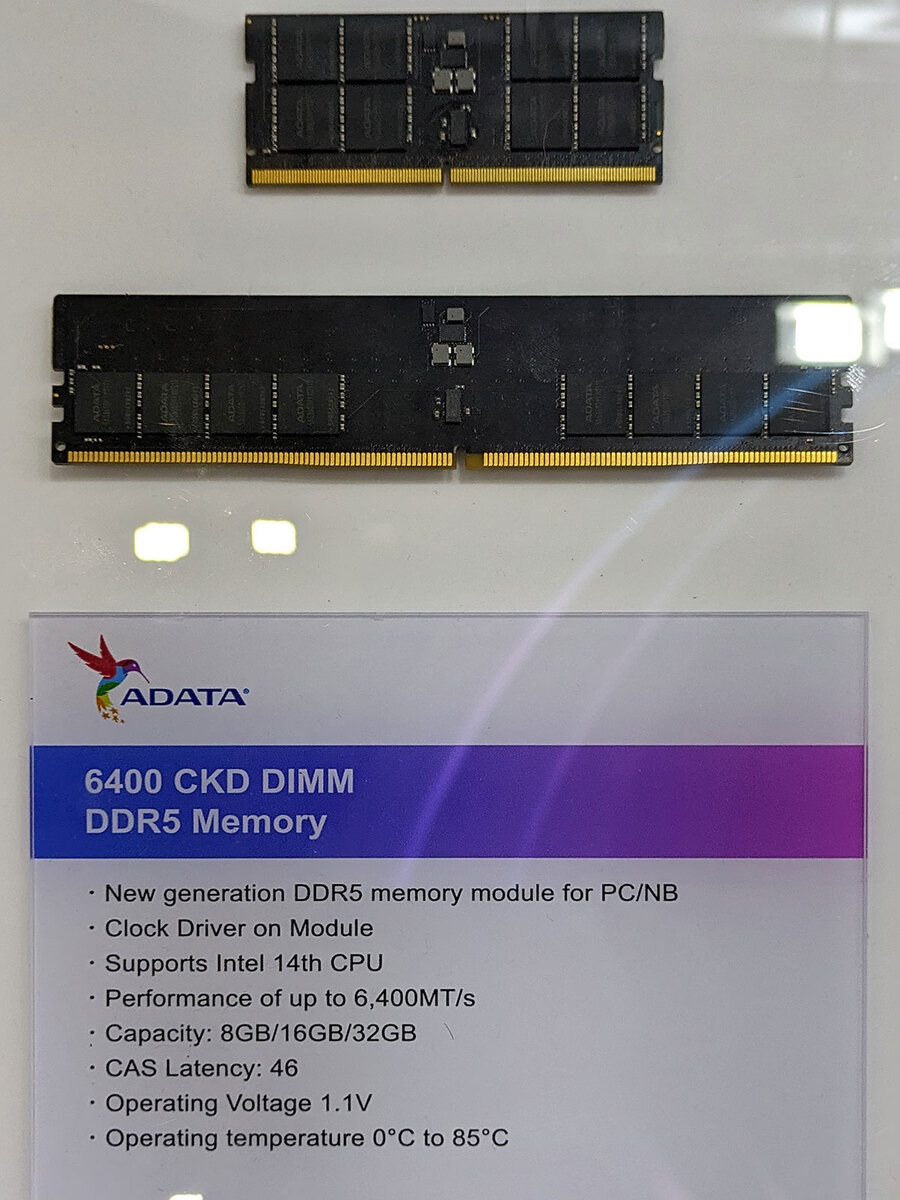

第14世代CoreはDDR5-6400をサポート

そのADATAのブースでもう1つ展示されていたのが下の画像。なるほど、第14世代CoreはDDR5-6400をサポートするわけだ。

週刊アスキーの最新情報を購読しよう