第48回NEDOピッチ「SDGs ver.」レポート

地域河川から人工関節、昆虫食まで SDGsにつながるテクノロジー、ビジネス

身体機能測定アプリ「ノルマエ」で自分に合った運転に向き合える世界を

株式会社iFlasco

日本社会の高齢化により、交通事故のうち、高齢者ドライバーによる交通事故の割合が増えている。その原因の約6割は操作ミスや漫然運転によるものであるが、裏を返せば注意力散漫な状態からでも手足を正確かつ素早く動かすことができれば、回避できる可能性がある。株式会社iFlascoはそこに着目し、ドライバーの注意が散漫になっている状態からの「とっさの反応力」を計測する身体機能測定アプリ「ノルマエ」を開発した。

運転中の運動機能は全身にわたる複雑な運動になる。反射神経の測定には落ちる定規をつかむテストやスマホをタップさせて検査するアプリなどが知られているが、それでは全身の反射神経を評価することができない。運転時のように、「他のことに気を取られていた」状態での計測を行うこともできない。全身の反射神経を調べるためには大掛かりな装置が必要となるが、計測するドライバーの負担が大きくなってしまう。

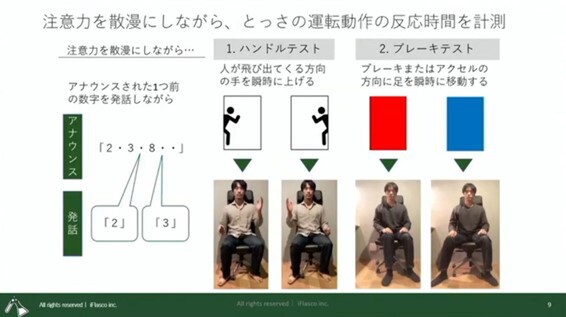

そこでノルマエの被験者は、注意力散漫状態を生み出すためにアナウンスされた数字を読み上げる作業を実行する。ハンドル操作やブレーキ操作を模した反射神経のテストはこれと並行して実施されるため、運転時と同じとっさの対応力を測定することが可能となる。ノルマエはスマホ1台だけで実施できるため、誰でも/どんな企業でも手軽に反射神経の測定ができる。

内部的には手足や頭を機械学習を利用して認識し、頭をぶれさせずにどのくらいの反応速度で手足を動かすことができたかを測定している。このとき、スマホのみでの測定ではコンマ数秒の遅れが生じてしまうが、iFlasco社が独自開発した特許技術でこれを補正している。この技術は将来的には各種診断や介護、スポーツ領域、メタバースなどでの活用も期待されている。

このアプリは反射神経の測定だけでなく、反射神経の訓練にも利用可能なのではないかと考えており、現在東大の生産研と共同研究でアプリのスコアと事故リスクとの相関関係や、アプリの継続的利用によって反応速度がどのくらい変わってくるかなどを調べている。まだ初期的な結果でしかないが、高齢者だけでなく若年層でも4週間程度のアプリ利用で反射神経の改善傾向が示唆されている。

運転に対して過度な警戒感を持つと高齢者の生活空間を狭めてしまうことになるし、逆に過信を持つと大きな事故が発生するリスクが高まる。ノルマエによって自分自身を正しく評価し、自分にあった運転に誰もが向き合える時代を作りたいと木内氏は語っている。

「エコに良い」から「生活習慣病改善」へと向かう昆虫食

株式会社エコロギー

株式会社エコロギーは早稲田大学発のスタートアップで、昨今注目を集めつつある昆虫を原料とした動物性たんぱく質の生産を行っている。同社がユニークなのは、その生産をカンボジアで行っていることで、現地の貧困家庭に新たな収益源をもたらし、SDGsの目標1の実現に貢献している。

昨今、動物性のたんぱく質は高騰を続けており、魚粉は30年間で3倍に値上がりし、乳たんぱく質も5年で3.5倍になってきている。コロナやウクライナ情勢の影響もあると思われるが、現在のフードシステムが限界を迎えつつあるのではないかと池田氏は考えている。そこでエコロギーはサステイナブルなたんぱく質として、コオロギの食糧原料としての事業化を進めている。

エコロギー社はまず国内で回収したフードロスを原料としたコオロギ専用餌を早稲田大学の知見を活かして生産している(SDGs目標12)。そしてカンボジアの貧困家庭と契約してその餌と生産ノウハウを送り、量産体制を確立している。生産されたコオロギは粉砕・粉末化して食品原料として活用を始めている(SDGs目標13)。

例えば名古屋の春日井製菓では共同で豆菓子の試作を進めている。ペットフードのドギーマンハヤシともペットフードを共同開発し、2月に販売を開始した。

競合と比較すると、カンボジアで生産をしているため、国内で生産をしている企業と比べてコストを半分程度に抑えることができている。また、50軒のカンボジア家庭と契約済みで、それぞれから毎月100kg程度のコオロギが収穫できているという非常に大きな生産力もエコロギー社の強みとなっている。

エコロギー社はコオロギをゆりかごから墓場までをカバーする健康食品原料としてブランド化したいと考えている。例えば妊婦なら栄養補助、乳児であれば離乳食、アスリートなら筋力強化、生活習慣病予備軍の中性脂肪の抑制や糖尿病予防にも効果があるとの実験結果が出つつあるとのことだ。

週刊アスキーの最新情報を購読しよう