マランツは6月26日、SACDプレーヤーの「SA-12」とプリメインアンプ「PM-12」を7月13日に発売すると発表した。

一昨年前に発売した、フラッグシップ機「SA-10」「PM-10」の基本設計を踏襲しつつ、従来のSA-11シリーズSA-14シリーズをリラインアップした後継機種。同社によると、SA-10/PM-10は開発に3年を掛け、難産の末に生まれた機種。SA-12/PM-12は各30万円+税と10シリーズの半分に価格を抑えているが、特にPM-12については機構面での新機軸も盛り込んだ意欲作だという。

サウンドマネージャーの尾形氏は「キーテクノロジーの継承と、12シリーズならではの進化を遂げた機種。限られたコストの中でできること、設計者の努力で10シリーズにはおよばないまでも、単純なコストダウンではなく10シリーズでできなかったことを取り入れたのが12シリーズである」とする。

なおユーザー登録を実施することで、保証期間は3年になる。これは10シリーズと同様で上位機種として力を入れている点がうかがえる。

DACからオリジナルで開発した「SA-12」

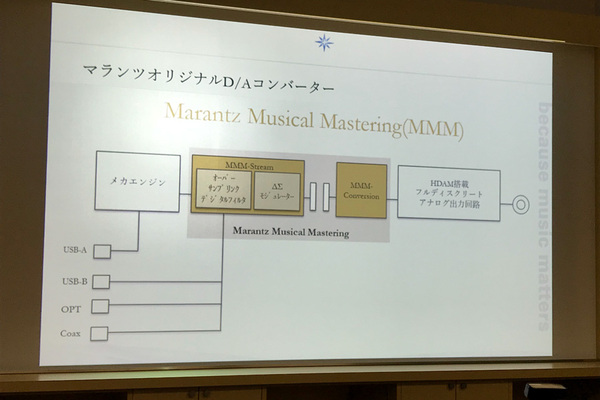

SA-12の外観はSA-10とよく似ており、内部の共通点も多い。DAC部は汎用チップを使わずディスクリート構成で組んだ「Marantz Music Mastering」(MMM)。メカエンジン、デジタルフィルター(DSPを使ったオリジナル処理)、D/A変換後のアナログ部などすべてが自社設計となっている。

MMMは前段のD/D変換部(MMM-Stream)と後段のD/A変換部(MMM-Conversion)からなる。理由はDSD信号を入力する際、シンプルにアナログ出力できるようにするためだ。前段では左右独立のDSP(SHARK)を使用。プログラム可能なロジックデバイスであるCPLDを使い、PCM信号を入力した際のオーバーサンプリングやΔΣ変調(1bit化)を担当する。後段は1bitの信号をFIRフィルターを通してシンプルにアナログ信号にするものとなる。DSDは1bitの信号であるため、前段を飛ばして直接後段に入力して処理できるわけだ。

後段部は通常はDACチップ内でブラックボックス化されているが、ディスクリート構成で作ることにより、回路規模やパーツ選定についてメーカーの自由度が出せる。例えば使用する抵抗ひとつで音に違いが出るそうで、よりメーカーが理想とする音質に迫れることになる。またMMM-StreamとMMM-Conversionのインターフェース間にデジタルアイソレーターを配置。DAC内部でデジタル・アナログ部を電気的に分離している。同社ではこれを「コンプリートアイソレーションシステム」と呼んでいる。

DAC開発はノウハウがいるもので、自社で手掛けられるメーカーは少ない。しかしマランツはかつてフィリップスの傘下にあり、当時フィリップスで1bit DACの開発をリードしていたライナー・フィンクとの関係性が深いことが強みになっているそうだ。

SA-10との差別化で、最も大きいのはアナログ部だ。

全段フルバランス構成のSA-10に対して、SA-12はシングルエンドのRCA出力のみの機種となる。そのため基板面積がおよそ半分とコンパクトになった。ここもフルディスクリート構成で、独自のHDAMアンプモジュールを使用。まずHDAM-SA3を使ったバッファーアンプ(兼1次ローパスフィルター)を通し、同じくHDAM-SA3を使った電流帰還型差動アンプ(兼2次ローパスフィルター)から出力する。細かなところでは、回路の改良で音質低下の原因になる不燃抵抗(ショートが発生した際に電流を遮断するための抵抗)を排除できた点も利点だという。ヘッドフォンアンプもこだわりで、ゲイン調整ができるほか、使わないときにはオフにできる。

USBや同軸・光デジタル信号を入力するデジタル基板部はSA-10と同様。USB入力時は11.2MHzのDSDにも対応するなど、再生可能なフォーマットに関してもSA-10と同様だ。SACDプレーヤーだが、USB端子も持ち、D/Aコンバーターとしての側面も持つ。USBブリッジにはXMOSチップを採用している。

なお、SA-10の開発から時間が経過したこともあり、クロック部分に最新世代の超低位相雑音クリスタルを採用できた。位相ノイズが格段に減少しており、全帯域に渡って、15dB程度低いノイズレベルとなった。トータルで見た場合は下位機ではあるが、ここはスペック的に上位機のSA-10に勝る部分となった。

背面のRCA端子は純銅の削り出しで、2層メッキではなく1層メッキとしている点はマランツのこだわり。筐体面ではインシュレーターはアルミ削り出しから、ダイキャストになった。トップカバーは5㎜厚のアルミから、スチール製となるなど、若干コストダウンした面もあるが、筐体および内部の使用パーツの多くがSA-10譲りの高品位パーツである。本体サイズは幅440×奥行き419×高さ123㎜で、重量は16.4㎏だ。

スイッチングアンプ採用の利点は、パワーよりもプリアンプ

PM-12は、PM-10譲りのスイッチングアンプを使用するプリメインアンプ。マランツはアナログアンプにこだわってきたが、現代の高性能なスピーカーに十分な駆動力を得るための壁を破るためのものだという。

PM-10同様、シングルエンド構成のため、4基に対して2基と数は減らしているが、HYPEXのアンプモジュールである「Ncore NC500」、スイッチング電源の「SMPS600」など同じデバイスを採用している。HYPEXもマランツとゆかりの深いブランドで、フィリップス傘下時代の2003年にB&Wのサブウーファー用に提供していた「Philips SODA」の開発者が手掛けたブランドとのこと。

採用理由としては、負荷(スピーカーのインピーダンス)によって周波数特性が暴れないこと。スピーカーによって音色の影響が出にくいという。

またPM-10にも言えることだが、スイッチングアンプは小型で高出力が得られるため、パワー部に必要な容積が格段に抑えられる。PM-14S1は複雑な電源回路や巨大なヒートシンクなどが必要で、薄型の筐体の7~8割をパワーアンプと電源が占めていた。そのためプリアンプ部やトーン回路を小型化し押し込める必要があった。パワー部が小型化すれば、プリアンプとして使える容積に余裕が出て、理想的な回路レイアウト、パーツ選別が可能となる。

加えて後述する取り付け固定方法も大きく変え、2倍以上のダンピングファクターを得た。ボリューム素子はWolfson(MAS6116)製からJRC製の高性能ボリューム素子に変更した。フォノイコ部も高品位な作りとなっている。

表示部に関しても遠い場所から見やすいフルドットの有機ELディスプレーとし、さらにソースや音量位置をダイヤルで変更している際には、その部分だけを大きく表示するなどUX周りも配慮した。

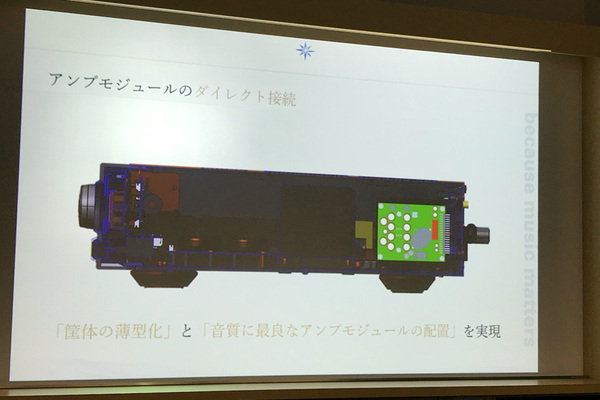

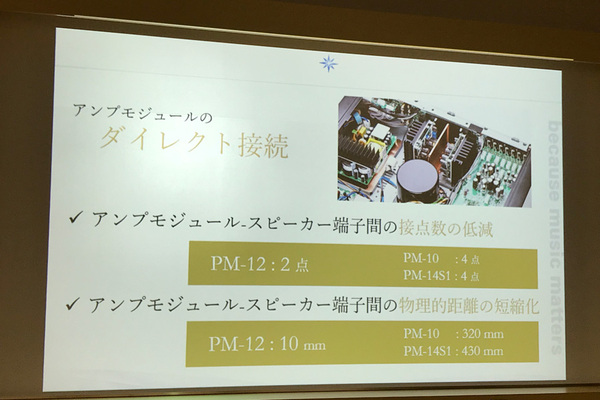

また機構設計では、アンプモジュールのダイレクト接続という新しい試みを取り入れた。背景としては、PM-14S1の筐体サイズでは高さが足りず、NCoreを縦向きに入れられなかったことがある。各モジュールのレイアウトに関しては、サウンドマネージャー、欧州の部隊、そして設計の部隊のそれぞれから異なる意見が出て議論を重ねたが、結論として、横向きのモジュールをスピーカーターミナルの基板に直結して、最短距離で出力するという結論が出た。

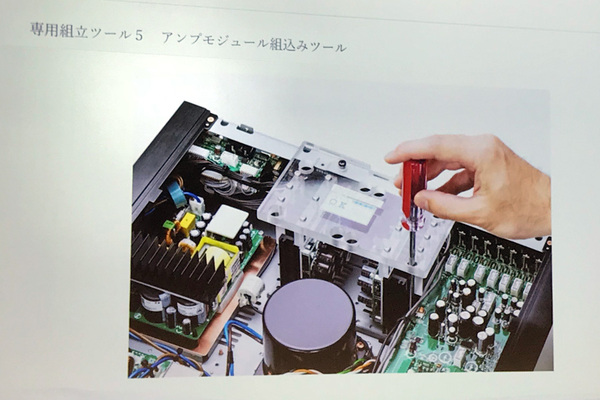

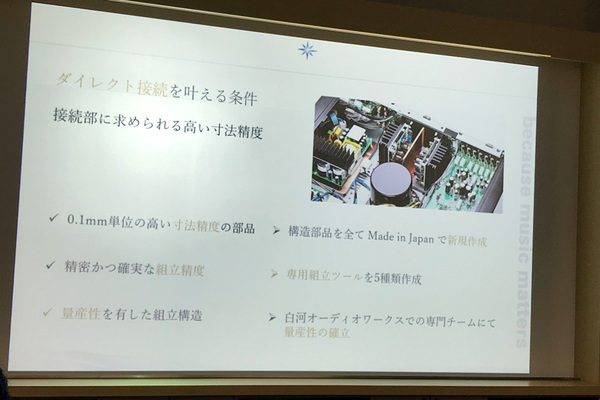

ただしその道のりは平たんではなく、特に接続部の寸法精度が課題となった。0.1mm単位での組み立て精度の調整を維持しつつ、量産性を確保する必要があるため、生産サイドの担当者も呼び出し、新たに5種類もの専用の組み立てツールまで用意した(通常は1個あるかないかだという)。

ダイレクト接続により接点数が半分となり、配線に必要な距離も10㎜まで短縮。これはケーブルを使うPM-10の320mmやPM-14S1の420㎜と比べて劇的に短い。ダンピングファクターを2倍に増やせた大きな要因だという。設計担当の上川氏は「内部構造はPM-10を超える次のレベルに達したと考えている」と自信を示す。

詳しくは説明されなかったが、これ以外にも設計者として取り組んだ課題は多かったとのこと。開発陣としては、PM-10を超えようとする意気込みを持って臨んだとのことで、外観こそ似ていても、PM-14S1のマイナーチェンジモデルではなく、内部が全く異なる機種に仕上がっている。新規開発ではなく、後継モデルでここまでのゼロスクラッチをするのは珍しいが、機構設計の担当者が企画担当者と同じタイミングから一緒になって開発に関わることで実現できた。

キーテクノロジーの継承と12シリーズならではの進化。限られたコストの制約の中、10シリーズには及ばないまでも「コストダウン」ではなく、10シリーズでできなかったことを設計者の努力で中に入れたのが12シリーズだと言えそうだ。

週刊アスキーの最新情報を購読しよう